当好农民研究员,教老百姓种出最好的粮食

“这个旱苗的情况得引起注意,说明这个品种抗旱性比较差”,初夏的山东省济宁显得格外炎热,在济宁市农科院大蒜试验田,记者见到一位留着干练的短发、皮肤晒得黝黑的女同志正在地里耐心地给几位年轻的女科研人员指导大蒜选种技术,她正是济宁市农科院党委书记、研究员任艳云博士,“这就是我们农科人的工作日常,可能和大家印象中实验室里的硕士、博士、研究员不太一样”,任艳云笑着说。据任艳云介绍,在济宁市农业科学研究院70多人的女性科研工作者中,硕士、博士就占了将近一半,她们常年如一,坚守在科研、推广第一线,深耕在济宁宽广辽阔的土地上,是名副其实的农民研究员。

把科研论文写在济宁的黄土地上

“我是2008年硕士毕业就进入农科院工作,今年已经是第14个年头,从小麦育种到收割,每年230多天都在地里边。”农科院小麦研究所副所长陈贵菊说。“对啊,要想出成果,就要扎根土地,地里的玉米就是我们的孩子,看到它们能茁壮成长,生产推广,所有的辛苦都是值得的!”玉米研究所副所长吴秋平博士也这样对记者说。据了解,培育一种农作物新品种,从选种到最后通过审定、生产推广,最快也要8-10年时间。天气条件越是恶劣,越需要往地里跑,寒流来了,调查冻害;狂风暴雨来了,调查倒伏;干热风来了,调查抗青干;炎热的夏季来了,要忙着收获、计产、考种......白天与泥土为伴,晚上加班加点总结实验材料、创作课题论文,日复一日、年复一年地拼搏在科研的第一线,真正把文章写在大地上。没有好看的裙子、不施一抹脂粉,她们脸上却写满健康、美丽、淳朴的笑容和满足,“这些事情总是有人做,既然选择了就不会后悔”,吴秋平博士淡淡的说,这位老家在青岛跟随丈夫来到济宁的二胎妈妈早已把济宁当成了家乡,就在生二胎的前一天,她还在田里忙活着育苗。

梅花香自苦寒来。迄今为止,济宁市农科院的巾帼科研人员共承担和完成国家、省、市各级科研课题486余项,发表论文600余篇、出版科技著作30余部,国家授权专利和植物新品种权78项,实现成果和技术转让100余项,创造社会经济效益500多亿元。“到地里去、到地里去、到地里去!”在农业科研的道路上,她们在坚定践行最初选择学农的初心。

把乡村振兴的“直通车”开到田间地头儿

5月,正是农忙的季节,济宁市农科院科研处的张龙平处长就带着女研究员们一早奔赴金乡县胡集镇黄西村、邹城市张庄镇流峪村等地试验田,利用“农业科技推广周”在田间地头给妇女群众讲解病虫害防治、科学育苗等农科知识,对土壤适宜种植的农产品进行科学推荐,并在产品销售、提升品牌知名度等方面提出合理化建议。

“我们就是要用最好的技术教老百姓种出最好的粮食。”市农科院党委书记任艳云说。在她的带领下,济宁市农科院的女科研人员积极参与“乡村振兴巾帼行动”齐鲁行志愿服务直通车活动,包括任艳云、张龙平在内的多名女研究员被聘为济宁市妇联牵头成立的“济宁市巾帼创业创新专家服务指导团”,积极开展“农技专家讲座服务”、“科普知识宣传服务”等丰富多彩的活动,主动为农村女致富带头人、返乡下乡创业妇女、农民群众提供更专业、更精准的服务,把乡村振兴的“直通车”开到田间地头儿、开到农民群众中去。

把农业知识的种子播种在少年儿童的心里

“我们在课本里看不到农作物的生长过程,有好多植物都不认识,在这里科学家阿姨会为我们讲解它们是怎么长大的。”济宁市霍家街小学的一名小学生开心地说。记者了解到,除了科研工作,农科院的巾帼科学家们还致力于开展科普实践主题公益活动,积极组织中小学师生到农科院参观实践,激发孩子们爱科学、爱农业的热情,她们精心策划的“走进农科院大课堂-中小学生科普实践活动”被推选为全国科普日省级优秀活动。“我们要让孩子们真正理解粮食的珍贵,把科技兴农的种子种到他们的心里”,牵头负责这项工作的陈贵菊所长说。此外,女科学家们积极参加社会公益活动,在“义务献血应急服务”、科技扶贫、帮助贫困妇女儿童等公益服务活动中都能看到她们繁忙的身影。在这支优秀的巾帼队伍中,先后有 10余名获得全国巾帼建功标兵、山东省“三八”红旗手、“济宁好人”、济宁市级“三八”红旗手、省劳模、“济宁青年五四奖章”等荣誉称号。

“站在建党百年的时间节点,我们会用女性科研工作者更高的认识、更大的热情,为农业插上科技的翅膀,在妇联组织的带领下,真正培养一批懂农业、爱农村、有文化、懂技术、善经营的现代新型职业女农民队伍,打造一批服务农村、具有领先水平的农村妇女专业化科技人才队伍,壮大一批富有活力的农村农业发展巾帼致富带头人,为乡村振兴贡献巾帼力量!”济宁市农科院党委书记任艳云说。

相关新闻

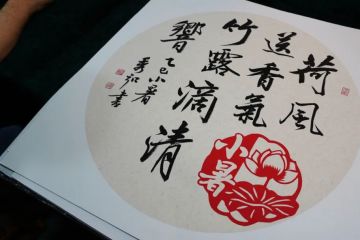

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带