“敦煌女儿”樊锦诗与莫高窟的一世情缘

头发花白,衣着端庄,神情专注,语调轻缓,会场上的樊锦诗低调却引人注目。来北京参加两会,她专程从敦煌给其他委员们带来了三大箱子的“礼物”,是她与同事赵声良合著的《灿烂佛宫》,里面记录了敦煌研究院几代人对于敦煌历史文化和莫高窟石窟艺术的研究成果。

无论走到哪里,樊锦诗都在为莫高窟代言。这一次,她谈的最多的是数字敦煌。借助于新兴科技和“互联网+”,古老的莫高窟获得了保护利用的新动力,也让樊锦诗和同事们看到了敦煌瑰宝永续传承的新希望。

樊锦诗

“互联网+”焕发敦煌光彩

采访伊始,她便开腔:媒体对我报道的还少吗?我真是没什么可说的啦……语毕又无奈地笑笑。多年守护和研究莫高窟,她和敦煌文物保护一直是媒体的兴趣点。一次次“轮番轰炸”,对这位在经年大漠中甘守寂寞的人来说,有时的确是一种负累。

常有记者说她三缄其口“抵触”采访,但每当敦煌和莫高窟的话题挑起,她却又能侃侃而谈地聊上许久。

采访中,“互联网+”、“大数据”、“云计算”……当这些时下流行的新名词一个个从樊锦诗口中蹦出来时,古老的莫高窟正以“数字敦煌”的新面貌向我们走来。上个世纪80年代末,樊锦诗就从电脑和数字技术方面大胆构想了“数字敦煌”的未来。她说,珍贵精美的壁画和彩塑在逐渐退化,就像人一样,从幼年到壮年,最终无可避免老去直至消逝。要想让这些文物能够一代代永续利用,就得找到一种长久保存的方法。

樊锦诗和同事们探索出通过数字影像图片拼接、色彩校正和存贮等数字技术来保存敦煌壁画的方法。到目前为止,敦煌研究院已经完成了莫高窟六十多个洞窟高清数字影像拍摄和拼接,初步建立起了莫高窟数字影像档案。这样,每个洞窟就能被精确完整保真地“复制”下来,也可以“原汁原味”地传给子孙后代。

2014年,莫高窟数字展示中心正式投入使用。洞窟里的壁画、彩塑等珍贵文物影像被通过科技手段采集下来,“搬”到洞外展示。游客来到敦煌,可先观看4k超高清宽银幕电影《千年莫高》和8k超高清球幕电影《梦幻佛宫》。清晰的影像和精妙的色彩还原,游客仿佛置身其间,反而获得了比在洞内更加贴近的观感。

为了验证这一必要性,樊锦诗用了五年时间。她说,之前也有人不理解,说千里迢迢来到敦煌,不看洞窟却要看电影?!可现在,数字化展示获得了越来越多的游客好评。游客先通过电影了解敦煌艺术,还可以扫描二维码来获取更丰富的石窟历史及文化艺术的相关信息,掌握了足够的知识后再进洞观赏,既大大提升了观感体验,又减少了在洞窟中停留时间,合理保护了文物。

现在,敦煌研究院专门设置了参观预约网,通过游客网上预约的方式来将莫高窟日承载量控制在6000人次。樊锦诗说,在所有开放的洞窟中都安装了传感器,对进窟参观的游客数量和停留时间,以及引起窟内微环境变化的温度、相对湿度、二氧化碳含量进行实时的常年监测。一旦数值超标,洞窟就会立即被关闭,继而开放其他洞窟来满足游客参观需求。

樊锦诗说,文物利用和保护从来不是对立的。通过科学管理和先进科技,文物是可以得到合理保护和永续利用的。莫高窟自1979年正式开放以来,几代敦煌人从来没有为了开放去牺牲文物,也没有为了保护而闭门谢客。古老的莫高窟成为文物数字化保护与传承的先行者,其经验被故宫博物院等广泛地借鉴推广。

大漠里的青春之歌

肩背行囊,手拿草帽,身体微微前倾,眉眼间神情热切而坚定……樊锦诗25岁奔赴敦煌时意气风发。后来,敦煌研究院以她为原型,制作了一座雕塑,命名为《青春》。

从刚毕业的大学生到耄耋老人,樊锦诗倾注一生静守敦煌。谈起当年的选择,她很淡然:与其说是她选择了敦煌,倒不如说是敦煌选择了自己。当年从北京大学毕业,服从分配,一切顺其自然,并没有外人想象中那样伟大而艰难。

不过,这位在上海长大的杭州姑娘做出要去敦煌工作的决定时,父亲还是很担心从小身体不好的女儿受不了西北的黄沙凛冽,他写信给学校希望能考虑照顾一下。结果,这封信被樊锦诗偷偷扣下,她执意去了敦煌。

初到敦煌时,桌椅床铺全部都是土垒的,一天到晚身上的土怎么都掸不完。墙上挖个洞装个小门算是简易衣柜,搭两块板子就做成了书架。不通电,没有自来水,晚上睡觉,纸糊的顶棚常常会掉下老鼠落在床上。生活相当闭塞,周围山多,半导体总也接收不到信号,了解外界的唯一方式就是看报。一周甚至十几天之前的报纸拿到手,“新闻”早就变成了“历史”,如果收到电报,那一定是家里出大事了。

条件艰苦不说,那里的人找对象都难,对方一听在莫高窟工作,几乎就没了下文。结了婚的,也多是常年两地分居。这样的条件虽然让樊锦诗一度水土不服,吃不下饭,睡不着觉,但她却从没打过退堂鼓。她只是奇怪:常书鸿、段文杰、史苇湘等一代代前辈究竟是怎么在这个地方待了十几年甚至二十几年的?这样的好奇或许从内心深处给了她一种坚持下去的激励。

现在的敦煌,虽然生活条件已经比当年好太多太多,方便上网、看电影、聊微信,但比起外面的世界,依然显得特别单调。樊锦诗说,一代代的敦煌守望者们,能耐住寂寞待下来其实是很不容易的。

敦煌,莫高窟,好像有一种神秘的吸引力,来的人多,走的人少,樊锦诗有太多同事在这里付出了青春和一生。樊锦诗1963年到敦煌时,全所只有48个人,现在研究院全部职工人数超过了一千人,其中很多都是名牌大学毕业的博士、硕士等高学历人才。一群群风华正茂的青年为了同一个理想从祖国各地奔赴敦煌,在这里一待就是几十年甚至一辈子。樊锦诗说,敦煌研究院第一任掌门人常书鸿先生抛家舍业地为敦煌付出一生,身边有那么多同事一样在莫高窟甘守寂寞,她自己还有什么可说的呢?

南方姑娘樊锦诗面相显小,刚去时,二十多岁的她常被当地人问,丫头,你十七八吧?现在,七十多岁的她出门,人家会问,老太太,您今年八十几啊?敦煌的风沙“磨砺”人也磨练人。53年来,在樊锦诗和几代敦煌人的努力下,彻底改变了“敦煌在中国,敦煌学在世界”的历史。她完成了敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代研究,成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果;她撰写的多部著作更是现代敦煌历史文化研究史上重头之作。

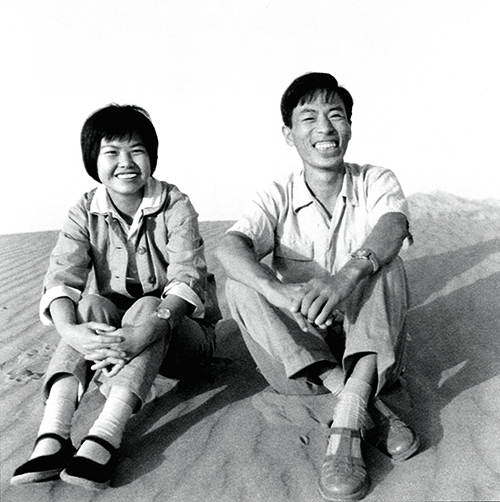

1965年樊锦诗院长和彭金章研究员

爱在莫高守护敦煌

2015年,樊锦诗卸任敦煌研究院院长,担任名誉院长,依旧留在敦煌继续工作。樊锦诗说,要保护和传承好传统文化遗产,以后的任务还有很多很多,需要做的事永远也做不完。她曾跟大家开玩笑说,如果她有一天走了,就留一句话:我为敦煌尽力了。

改革开放以后,有着巨大旅游价值的莫高窟被越来越多人觊觎。当地有关部门和一些大公司曾多次找到樊锦诗,希望能谈成合作“捆绑上市”,可每次都在她这里碰一鼻子灰。但所有的阻碍只有她自己最能体会,能没压力吗?当年修铁路,要在敦煌穿城而过,樊锦诗又站了出来,不仅写提案力阻,还拍了桌子、骂了人。最后的结果是,铁道部考虑了樊锦诗的建议,铁路改道了,鸣沙山、月牙泉等景点没被破坏,有着厚重历史文化的大漠明珠敦煌“保住”了。樊锦诗总说的一句话就是:要发展,也要保护遗产,保护是第一位的。

“人这一辈子能做自己喜欢的事,还能为它做出一点贡献,那这辈子就算没白来这世上一趟。”可这样的“喜欢”和“贡献”背后,是她对家人的满满遗憾。

大学毕业时,樊锦诗当时的男朋友、北京大学历史系考古专业同班同学彭金章则被分配到了武汉大学任教。樊锦诗向他保证,等她把敦煌的壁画和彩塑看个遍、看个够,三年之后就到武汉和他成家。没想到这一去,彭金章就“等了好多个三年”。最终,彭金章“妥协”了,分居近二十年后,他追随爱人来到了大漠深处。

樊锦诗说,如果当时爱人执意不来,她也会选择跟他回去,她爱敦煌,但也不能因此而不要家。彭金章调到了敦煌研究院工作后,用了八年时间,啃下了被当时学界誉为“敦煌荒漠”的北区洞窟这块最难的骨头,不仅研究发掘出大批珍贵文物,还使莫高窟有编号记录的洞窟由492个增加到了735个。这位“打着灯笼也难找”的好丈夫,放弃了自己商周考古事业,用爱成全了妻子的理想,也成就了自己新的事业。

很多年当地一直没有学校,尽管樊锦诗的许多前辈和同辈自己有着高学历,可孩子们却因为教育条件受限,好多没能上大学,“献了青春献终身,献了终身献子孙”成了几代敦煌人为了责任和担当而不得不承受的结果。为了能让孩子受到更好的教育,两个儿子在幼年时就不得不离开樊锦诗,母子三人每年的相聚时光也是屈指可数的短暂。现在,樊锦诗有了三个可爱的孙子,当别的同龄人都早已退休回家含饴弄孙尽享天伦了,樊锦诗却依然守在大漠深处。她说自己年纪大了,孙子是带不动了,只要自己不给孩子们添麻烦就足够了。

大漠风沙吹走了一代代敦煌守望者的青春岁月和青壮年华,樊锦诗们把最好的时光都留给了莫高窟。每一位敦煌守望者,都是凭着对敦煌文化与艺术的一腔热情和热爱,在荒漠戈壁深处扎下了根。