我们共同努力,将保护写进法律

2016年3月1日,《反家庭暴力法》正式实施。作为我国第一部反家暴法,它吸引了许多人的目光和关注,一直备受期待。

从多年前各级妇联大力推动反家暴,到近年来各种规范性文件陆续出台,从2014年征求意见稿发布,到2015年法律颁布,它的立法过程也令人瞩目。作为主流女性媒体,本刊对于每一个关键的立法阶段,每一次重要的立法实践,都以报道的形式参与其中,发挥了宣传和助推作用。

今天,《反家庭暴力法》已经走进社会和家庭。回顾本刊相关报道,解读立法的进步,我们可以看到,期盼中的保护正在一步步变成现实,终将成为一种坚固可靠的力量。

报道:联动反家暴,让伤害远离

时间:2012年12月

2012年10月底,本刊记者赴福建莆田,对城厢区法院进行实地采访。作为全国九个《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》试点法院之一,这里2010年就成立了专门的反家庭暴力合议庭,联合妇联、司法、民政、教育、卫生部门一同反家暴。

陈静法官在采访中呼吁对家庭暴力进行明确定义。她说,无论夫妻,还是父母子女、亲属之间,身体暴力都相对比较好判断,但家庭暴力还包括精神暴力、性暴力和经济控制,它们带来的伤害不亚于身体暴力,不用立法明确家暴定义和施暴主体,在什么范围内认定和处理家暴案件会成为难题。

陈静,福建省莆田市城厢区法院法官

突破点:

定义家暴,立法一小步社会一大步

陈静,福建省莆田市城厢区法院法官

反家庭暴力法一个非常大的亮点,是将精神暴力纳入家庭暴力的范畴,规定家庭暴力是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。我办理的“篮球”案件对此也起到了推动作用。

这一案件中的妻子向法院提交了一个装在白布袋里的篮球,上面写着她的名字。夫妻俩感情不好,常有争吵,偶尔也会动手。后来妻子发现丈夫每天晚上都花很长时间,在阳台上疯狂地打这个写了她名字的篮球,感觉比打在自己身上还要害怕。日复一日,累积的恐惧一度让她精神恍惚。

为了推动精神暴力入法,全国妇联把这个案件拍成了宣传短片。全国人大做最后一次基层立法调研时来我们法院,专门讲到从这个案件可以看出,精神暴力给受害人带来的是灾难性的伤害。那么,什么是精神暴力?

在我看来,家庭暴力本质上是一种控制与被控制的行为模式,精神暴力则是作为殴打的补充手段和附带后果,从视觉、听觉等方面使受害人内心产生恐惧,进而出现行为上的顺从,最终达到施暴者控制受害人的目的。从这个角度看,“篮球”案件是典型的精神暴力。

反家庭暴力法的实施,让处理此类精神暴力案件变得有法可依,而一些行为也应该被排除在家暴之外。比如,并非为达到控制目的而进行的偶发性殴打,面对家暴时采取的抵抗,意识到危险后的主动防御,就不能算家暴。

定义家暴的同时,法律的另一个亮点是将家暴主体从“家庭成员之间”拓展到“家庭成员以外共同生活的人之间”。同居男女、共同生活的亲戚等如果施暴,也要依法处理。

用法律确定家暴行为的违法性是立法和社会的进步,对禁止家暴、保护妇女儿童权益、促进两性平等、维护家庭和社会稳定都有重要作用。但是,立法一小步,社会一大步,现实中的问题总比法律做出的概括性定义复杂。

性暴力摧残身体和精神,是最可怕的暴力形式,经济控制也是常见的家暴手段,但它们尚未被写入立法。另外,离异配偶、分手恋人之间的暴力时有发生,我倾向于将家暴主体扩大到“亲密关系”,包括曾经有亲密关系的人。反家庭暴力法还需要在实践中不断完善,我们都期待有更加详细的司法解释出台,让保护进一步落实。

报道:反家暴,妻子新添“防护衣”

时间:2008年11月

2008年3月,最高人民法院制定了《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》,我国首次引入人身保护令制度。同年8月,无锡市崇安区法院签发了首张人身保护令,本刊对此进行了权威访谈。

四年后,本刊记者又采访了江苏省高级法院的夏正芳庭长,报道法院推行人身保护令的进展。夏庭长在采访中介绍了江苏省《关于依法处理涉及家庭暴力婚姻家庭案件若干问题的指导意见》,这个规定进一步扩大了人身安全保护的适用范围,明确了适用条件。

夏正芳,江苏省高级法院民二庭庭长

突破点:

人身保护令,历时8年写入法律

夏正芳,江苏省高级法院民二庭庭长

人身保护令这一古老令状起源于中世纪的英国,距今数百年历史。它并没有随着时间流逝成为法律的化石,反而在今天发挥出了更加积极的作用。

从人身保护令被引入我国,到写进反家庭暴力法,前后历时8年。尽管早在2008年最高人民法院就制定了审理指南,部分法院也制定了指导性意见来规范人身保护令的签发,但那些毕竟不是法律。由于缺乏立法上的支持,人身保护令在实践中常面临种种尴尬局面。

如今,反家庭暴力法不仅确认了人身保护令制度,还将它独立成章。虽然只有十个条文,却有着重要意义。

首先,反家庭暴力法不仅对人身保护令的申请主体、管辖法院、申请条件、保护令的形式、内容、效力、救济、执行以及违法后果,做了比较详细的规定,为法院签发人身保护令提供了明确的程序指引。更重要的是,以往法院签发人身保护令要依附于离婚官司,此次则规定“受到家暴的当事人可以直接向法院申请人身保护令”,更有利于及时全面保护家暴受害人。

其次,法律扩大了人身保护令的申请主体,家暴受害人自己能申请,公安机关、妇联、村民委员会和救助管理机构也可以代受害人申请。如果情况紧急,法院应当在24小时内签发人身保护令。这种对时效的要求有利于及时阻断家庭暴力,隔离施暴者,避免暴力升级。

再次,除传统的禁止令、迁出令外,反家庭暴力法还有一个兜底条款,也就是“保护申请人人身安全的其他措施”,给司法实践留下了探索空间,便于法官根据家庭暴力的具体情况行使一定的裁量权,是立法的积极表现。

最后,法律还明确指出要对违反人身保护令的情形进行惩罚,程度严重的可以追究刑事责任。过去由于立法缺失,法院的制裁力度有限,这一规定则为人身保护令发挥作用提供了更为切实的法律保障。

人身保护令制度改变了从前“法不入家门”的消极做法,让国家公权力有了更加充分的法律依据,可以介入到家庭暴力当中,能更好地保护受家暴伤害的人。

报道:妇联努力推动,给女性温暖的家

时间:2013年9月

2012年3月,中国人民公安大学的荣维毅教授在接受本刊记者采访时,讲到了公安机关正确干预家暴的重要性。同年底,苏州市被确定为家暴告诫制度的试点城市之一。当地妇联组织联合公安局、检察院和法院,在全国率先制定了家庭暴力告诫办法,是反家暴立法探索中的重要突破。

2013年7月1日告诫办法正式施行,本刊记者专访了苏州市妇联主席谢建红。谢建红表示,告诫办法把轻微家暴纳入到告诫范围,填补了以往的空白,公安机关出具告诫书也在很大程度上解决了家暴取证难的问题。办法出台后,遭遇家暴只要第一时间拨打110报警,公安就会根据告诫办法出警。

突破点:

告诫书正式入法,保护从干预开始

荣维毅,中国人民公安大学副教授,中国妇女研究会理事

家庭暴力告诫制度是反家庭暴力法的一大亮点。根据这项制度,如果家暴的情节较轻,不违反治安管理处罚条例,公安机关可以在批评教育的同时出具告诫书。居委会、村委会、派出所要对收到告诫书的人进行查访,监督他们不再实施家暴。告诫书本身也可以作为法院审理家暴案件的证据。

作为我国最早试点告诫制度的省份,2012年,江苏省妇联和公安厅选了18个试点地区,对妇联干部和公安干警进行培训,我也参与其中。

告诫制度解决了轻微家暴的处理难题。从前,对家暴加害人的处理大致分三种情况:情节较轻、不违反治安管理处罚条例时教育训诫;违反治安管理处罚条例但不构成刑事犯罪时,进行治安管理处罚;构成犯罪则追究刑事责任。比较而言,构成犯罪时相对容易,可以直接依刑法定罪量刑,其余两种就有困难了。

虽然治安管理处罚条例规定,殴打他人造成轻微伤害或者虐待家庭成员,要被拘留、罚款。但涉嫌虐待时必须由受害人提出要求,公安机关才能处理。“殴打他人”则多被理解为“殴打外人”,一些基层民警通常认为家人不是外人,不适用这条规定。对那些未留下明显痕迹的身体伤害行为、侮辱谩骂等心理伤害行为,警方更是无能为力。告诫制度的建立,就是为了破解这些难题。

家暴有循环升级的特点,可能从打一巴掌发展到谋杀,没有外界干预很难自行停止。所以在发现轻微家暴时进行告诫,对防止二次伤害至关重要。告诫书可以通过威慑警示,预防暴力升级。2013年试点告诫制度时,南京市在两个月内开出10份告诫书,收到告诫书的加害人都没有出现二次暴力行为。

同时,告诫制度还要求公安机关在收集证据后进行书面告诫。这改变了过去处理轻微家暴只是口头教育、警示劝导、不留痕迹的情况,为受害人将来维权保留了有力证据。而且告诫制度相对温和,能减少加害人和受害人对罚款、拘留等强制手段的抵触。

当然,落实告诫制度还需要相关部门制定细则。我们也期待公安部尽快统一警方处理家暴案件的流程和告诫书的文书格式,对各级公安干警进行培训。反家庭暴力法的制定和实施是一个开始,切实有效的保护还需要在实践中不断推进。

报道:爱心救援,家中不再有伤害

时间:2014年8月

2014年7月,本刊记者在广州番禺采访,报道了一起解救受虐儿童的案件。最先发现孩子遭离婚父亲虐待的是邻居和社区义工,后来在妇联、公安、法院、社区的共同努力下,小男孩被成功解救,送回母亲身边。为了彻底摆脱危险,警方和妇联还要求父亲写下保证书,主动变更了孩子的抚养权。

未成年人是最弱小无力的家暴受害人,甚至连报警求救的能力都没有,尤其需要保护和帮助。近年来,本刊持续关注未成年人受家暴侵害案件,多次组织专题讨论,采访相关领域专家,呼吁加强对未成年人的保护。

张雪梅,致诚公益律师事务所主任,北京青少年法律援助与研究中心执行主任

突破点:

强制报告,加大力度期待完善

张雪梅,致诚公益律师事务所主任,北京青少年法律援助与研究中心执行主任

我一直在关注和参与反家暴的立法活动,也在不同立法阶段提出了对未成年人等无民事行为能力人和限制民事行为能力人进行特殊保护的建议,其中大部分建议都受到立法机关的重视并被采纳。

以强制报告制度为例,反家庭暴力法是第一部明确规定强制报告的法律。虽然早在2014年12月,最高人民法院等四部门发布的《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》就规定了报告制度,但并没有涉及不报告的法律责任,有报告义务的主体也缺少强制性的约束。

我曾对2008年至2013年媒体公开报道的未成年人遭家暴案件进行调研,结果发现医务人员、教师、记者、民警等为未成年人提供服务的专业工作者,对家暴的报案率仅为10.61%,可见相关专业人员的报告意识并不高。

反家庭暴力法中的强制报告制度,在适用对象、报告主体、报告情形、接报部门、培训和保密措施、法律责任等方面,分别进行了更为细致的规定,不仅发现遭受家暴时要向公安机关报告,就是疑似遭受家暴也必须报告。与此同时,法律还要求县级以上政府的教育、卫生、民政等部门以及司法机关、妇联等,要将预防和制止家庭暴力纳入业务培训和统计工作。

为了体现报告制度的强制性,有报告义务的单位和个人,如果应当报告却不报告,需要承担法律责任。造成严重后果时,对于直接负责的主管人员和其他责任人员,上级主管部门或者本单位要依法给予处分。

不过,我认为“依法给予处分”的表述还不够明确。强制报告是反家庭暴力法新设的制度,如果不规定处分的具体内容,将会影响实践中的效果。

对于违反强制报告制度的情形,很多国家都有明确、严格的处罚措施。例如罚款、在一定期限内停止执业活动、吊销相关职业资格,甚至拘禁。我希望教育法、教师法、医师法等相关法律修订时,能够对这一制度进行相应的完善,与反家庭暴力法衔接,增强法律的实施性和可操作性。

报道:帮助妇女成长,家暴远离爱的港湾

时间:2014年11月

为推动反家暴工作,全国妇联与联合国妇女署等联合国机构一起开展了“多部门合作防御和应对家庭暴力”项目,在湖南省宁乡县、甘肃省靖远县和四川省仪陇县展开试点,建立起行之有效的反家暴工作模式,为其他地区提供参考和借鉴。

2014年8月,本刊记者前往靖远县,对当地妇联建立的反对家庭暴力庇护中心进行了采访。记者看到,妇联按功能把房间布置成不同风格,绿色的接待室能够缓解不安的情绪,粉色的心理疏导室处处透着关怀和温暖,蓝色的调解室为理解和包容提供余地,处处都彰显着工作中的良苦用心。

突破点

多部门合作庇护,从试点到共识

吴晓红,甘肃省白银市靖远县妇联主席

为了让受家暴妇女在人身安全遭遇危险时得到保护,妇联和民政部门合作,建立了反对家庭暴力庇护中心。现在反家暴已经成为妇联、公安、法院、民政等的共识,各部门分工明确相互协作,能有效地制止暴力行为。近年来,每次发生家庭暴力案件,妇联都会询问受害妇女的意见,她们对处理结果都很满意。

几年前项目刚开始的时候,有些部门还普遍认为“打老婆是家务事”。妇联虽然坚持反家暴,但也没有行之有效的办法。经过宣传和培训,大家逐渐意识到,反家暴不是妇联一个部门的责任,也不是单凭妇联的力量就能取得成效,需要多部门合作,更需要在全社会达成共识。

如今,不仅仅是妇联的工作人员,靖远县的广大妇女也都对家暴有了深刻的认识。她们知道报警后就能得到保护,遇到问题时不再忍气吞声,还知道用法律手段维护自己的权利。妇联和各部门经过多年的配合协作,也已经建立了一整套规范的方法,能够为遭受家暴的妇女提供有效的帮助。

在妇联的推动下,反家庭暴力法一步步变成了现实。妇联通过试点工作积累的经验,在法律中都有所体现。比如第18条规定,县或者设区的市可以设立庇护场所,为家暴受害人提供临时生活帮助,并把帮助的对象从传统意义上的妇女扩大到了老人、孩子。这既是人们的需要,也是各地建立庇护场所得出的实践经验。

维护妇女权益是妇联的职责。反家暴有了法律支持,将更加有利于妇联与各部门深入合作,依法为妇女服务。反家暴工作已成为各部门的共同职责,而妇联将始终站在妇女的立场上,永远向需要帮助的女性敞开怀抱!

报道:反家暴法,我们共同的心愿

时间:2015年1月

从2008年起,妇联就提出将反家庭暴力法列入立法计划。2014年《反家庭暴力法(征求意见稿)》公布,标志着反家暴立法进入实质性阶段。2015年1月,本刊策划专题报道《反家暴法,我们共同的心愿》。记者采访了中国法学会婚姻法学研究会副会长李明舜教授,对立法过程进行了梳理。

李明舜在采访中表示,反家庭暴力法的出现,将为每个家庭成员划定不可逾越的红线,让人们意识到家暴是一种应该受谴责的行为,而法律的警示和威慑作用,将避免一些原本会发生的暴力。

李明舜,中国法学会婚姻法学研究会副会长,中华女子学院教授

突破点

妇联维权成果,社会共同责任

李明舜,中国法学会婚姻法学研究会副会长,中华女子学院教授

家庭暴力是一个现实问题,但它不是现在才有的。在我国历史上,丈夫打妻子,家长打孩子曾经被视为理所当然、天经地义。封建社会的法律制度更是将这种家庭暴力合法化,也因此形成“棍棒底下出孝子”、“打倒的媳妇揉倒的面”等这样的观念。要改变这些,需要立法保障,更需要全社会共同参与。

反家庭暴力法是妇联组织参与立法、源头维权的典范。这部法律的出台,离不开妇联的推动和积极争取,具有极其重要的意义和作用。

我认为,反家庭暴力法有三个进步:第一是打破了法不入家门的禁锢,使家庭不再是隔离于社会的孤岛;第二是构建了预防和制止家庭暴力的制度体系,丰富了国家、社会干预家庭暴力的措施和手段;第三就是为家庭成员划定了行为红线,也就是任何人都不得逾越这个红线,不能侵害其他家庭成员的合法权益。

就反家庭暴力法本身而言,它表明了禁止任何形式的家庭暴力的中国态度,总结了预防和制止家庭暴力工作的中国经验,构建了防治家庭暴力的中国模式,标志着法治建设的中国进程。

家庭问题发生在家庭成员之间,出现在一个家庭里面,与一般的社会问题不同。我们反对家庭暴力也不是促使一个家庭解体,而是要使家庭和谐。

应该说,反家庭暴力法对家庭暴力的范畴、预防、处置、人身安全保护和法律责任都做出了细致的规定,不但为反家暴工作提供了法律支持,更为家暴受害人编织了一张“保护网”。

反家庭暴力法规定,反家暴是国家、社会和每个家庭的共同责任。可见法律要产生预期的效果,需要义务主体、责任主体自觉地履行义务和责任,也需要执法和司法机关严格执法、公正司法,更需要每个家庭、每个家庭成员能自觉守法。唯有如此,反家庭暴力法才能发挥应有的作用。

相关新闻

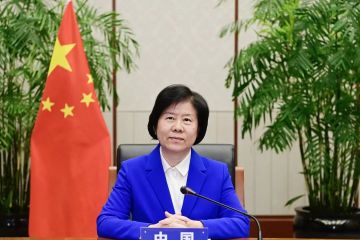

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

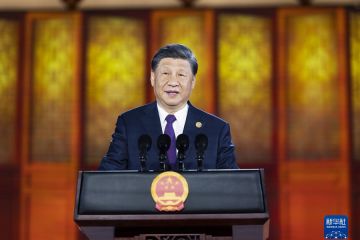

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言