打开一扇窗,推动社会性别主流化

1995年北京世妇会后,卢小飞投身推动社会性别平等理念的传播事业,搭建“年度性别平等新闻事件”推举讨论平台等,一定程度上改变了不少新闻人的性别观念。

1995年北京第四次世界妇女大会通过的《北京宣言》和《行动纲领》在中国乃至世界产生的深远影响延续至今。于我个人,世妇会如同一所大学,包含各类专业,好像学无止境,改写了我人生的后半程。30年来,世界舞台风云变幻,年轻一代的性别意识更鲜明,性别平等的理念也正在被更广泛地传播。

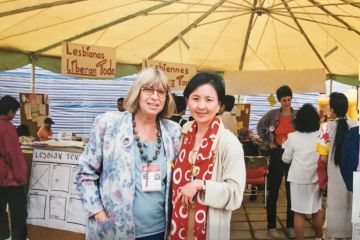

1995年北京世妇会非政府论坛开幕前,卢小飞(右)与秘鲁某妇女组织代表合影

女性社会组织天地广阔

“这次论坛的意义今天也许还没有看透彻,当我们回到各自的家乡时,我们的行动将会告诉人们,我们在怀柔作出的努力和工作。”——这是当年“妇女论坛”总召集人素帕达拉女士在论坛谢幕时的一段深情表白,也代表了世界妇女的心声。

1995年,来自197个国家和地区的与会者,满怀对平等、发展、和平的热切渴望,就人类特别是妇女普遍关注的问题,进行了极为广泛、深入的探讨。大会期间共举行了16次全体会议,13场一般性辩论,50余场特别会议。出席这次会议的代表多达1.76万人,在怀柔还有3万余人参加非政府组织论坛。

多年后,当我们对照《北京宣言》和《行动纲领》,认真审视自己国家走过的道路时,当我们悉心体味身边发生的一系列变化时,当我们再次解读妇女发展纲要在每一阶段兑现的承诺时,才会深刻感悟那次盛会的重要意义。它对于改变全球妇女的命运,是多么难得的一次历史机遇!对于提升中国的国际形象和推进文明进程,也可谓铸就了历史丰碑!

这让我们坚信,妇女的进步绝不仅仅是妇女的事,这是社会文明的进程,需要以举国之力推动。

这次盛会让我们熟悉了一个外来词——NGO,即“非政府组织”的简称。这是1945年在美国旧金山签署的联合国宪章中的名词。1952年,联合国经济及社会理事会明确将其定义为“凡不是根据政府间协议建立的国际组织”。

世界上最早的非政府组织是1888年成立的国际妇女同盟。后来,联合国接受一些成员国和非政府组织的建议,确定1975年为“国际妇女年”,此后,非政府组织逐渐为人们所关注,并在许多重大国际会议上留下历史足迹。

世妇会期间举办非政府组织论坛是联合国类似会议的惯例,属于世妇会的辅助性会议,一般先于大会一周召开,并与大会有两三天交叉。因为是民间组织讨论妇女问题的主要场所,参与人数往往超过正式会议的与会者。1995年北京世妇会期间,10天内举办了5000多场非政府组织论坛,3万多人与会。当时,作为人民日报社记者部《各地传真》版主编,我是非政府论坛采访组的负责人;而作为首都女新闻工作者协会的理事,我还要参加该协会举办的《妇女与媒介》论坛,并在会上发言。

非政府组织论坛会场给人的冲击力可以用“震撼”两字来形容。记得我带队去签到时,一大片开阔场地上搭建了数不清的帐篷,一眼望不到尽头。不同肤色、不同着装的各国妇女在怀柔的大街小巷间,组成了花花绿绿的“地球村”。身着纱丽的印度妇女、长袍裹身的阿拉伯妇女、满头小辫的非洲妇女、着装考究的东南亚妇女、身材高大的欧洲妇女……她们聚焦的话题涵盖了政治、经济、文化、教育、军事等各个领域,让我们透过这个窗口看到了世界各地的妇女运动。

30年来,在我国社会治理结构的不断变化中,社会组织蓬勃发展、遍地开花,承接了政府服务群众的众多项目,成为促进社会治理的一支重要力量。

退休后,我积极参加社会组织活动,除了在中国人才研究会妇专委短期兼职外,还兼职北京红枫妇女心理咨询服务中心理事长……在10年的公益服务中,我逐步了解到女性社会组织的发展现状。

在利益越发多元的社会体制中,社会组织起到了在政府与社会主体之间信息沟通、平衡冲突的桥梁纽带作用,并在协调社会利益关系,预防、减少社会矛盾发生,化解社会矛盾方面发挥了一定的作用。

社会组织是向社会提供公共服务的重要力量,专业性的社会组织提供专项公共服务。比如,我所在的北京红枫妇女心理咨询服务中心有一条妇女心理热线,坚持公益心理咨询服务33年,风雨无阻,为特殊群体减缓心理压力,为社会排忧解难,为社会稳定作出了贡献。

社会组织还可通过捐赠、捐献、捐助等形式扶贫济困救灾,为社会弱势群体及其他困难群体提供帮助和服务,从而起到调节社会分配的作用,成为维护社会公正和社会稳定的重要力量。据《中国社会报》报道,截至2023年底,全国共有社会组织270万个,其中行业协会10万余家,科技类社会组织2.4万家,慈善组织2.4万余家,其余大多是社区社会组织。根据妇女社会组织发展规律推算,各级各类妇女社会组织大约占总数的10%。

社会组织也是女性创业发展的广阔天地。它所具有的开放性、自治性、志愿性、民间性、非营利性等特性使越来越多的女性人才在这里聚集和成长。因为根植于民间,作为自发、志愿、自下而上生长的草根力量,相当数量的女性在其中得到历练并成长,她们参与社会管理,保障女性权利,培育女性参与意识,成为承担基层社会治理的重要力量。

推动媒介与社会性别主流化

大概是小时候的成长环境宽松自由,加之父母工作忙顾不上管我们,在幼儿园和小学,我和男孩打架、爬墙上树都是家常便饭。初中虽然上的是女子学校,但青春期前,我是没有性别敏感的。即便成年后,对于社会性别也依然知其然而不知其所以然。

直到1995年世妇会,非政府组织论坛主题“用女性的眼睛看世界”才点醒了我的性别意识。在“妇女与新闻媒介”的帐篷论坛中,时任首都女记协副主席陈秀霞发布的《中国女新闻工作者现状与发展》的调查报告给我留下很深印象。当时的数据显示,我国进入高级决策层的女新闻工作者只占4.4%,进入中级决策层的占24%。

究其原因,一是在社会潜意识中,存在排斥女性的倾向;二是女性缺乏自我意识。调查中,有72%的女新闻工作者认为,只要工作适合志向,不必进入决策层。陈秀霞认为,应加强对女新闻工作者的培训。在论坛的第五次全体会议上,时任新华社记者的熊蕾用对主流媒体开展的调查,就中国新闻界缺乏社会性别意识发出犀利批评。

妇女论坛是一次社会性别理念的唤醒。后来的实践也让我们进一步明晰了社会性别主流化的目标,即“将社会性别平等意识纳入社会发展和决策的主流”。根据联合国有关文件的表述,可以从以下方面理解社会性别主流化:第一,社会性别主流化是一个评估过程。应对各个领域、各个层面上的任何一个计划行动,包括立法、政策或项目对男女产生的影响进行评估;第二,社会性别主流化是一个战略。应将妇女的关注和经历同男性一样作为设计、执行、监督和评价所有政治、经济和社会领域不可分离的一部分来考虑,使男女平等受益,使不平等不再延续;第三,社会性别主流化的最终目标是实现社会性别平等。

在中国妇女报社工作的十几年中,无论是正面报道还是舆论监督,我们始终认为,新闻媒体作为具有公信力和主体意识的舆论工具,在揭示社会问题过程中拥有区别于政府、学者和普通民众的独特视角与力量。因此,我们一贯重视新闻对于政策制定与执行的参与,期待新闻媒体利用其敏感性与前瞻性,通过新闻预警引起社会重视,促使问题纳入公共政策议程,当然,前提是要在大量事实和理论根据基础之上提炼结论。

2011年退休后,我感觉应发挥余热,充分运用自己的优势,继续开展社会性别倡导。比如,能否构建一个性别倡导平台,在主流媒体中形成传媒友好联盟?建立“年度性别平等新闻事件”评选机制就是我们的探索。

2012年起,由我发起的中国妇女发展基金会妇女新闻文化基金与中国妇女报社、社科院新闻与传播研究所联合开展“年度性别平等新闻事件”的评选活动。活动邀请的评委大多为新闻学界和业界的领军人物,在终期评审时通过新闻背景介绍、评委讨论及票决后的评委点评,实现了与新闻界决策人物面对面地讨论社会性别话题的目标。

这项活动已连续开展了11年。围绕年度性别平等新闻事件的讨论逐步深入,评委从初期的较少发言到后来的热烈发言,从讨论到争论,所有参加终期评审的评委无一不具有了社会性别分析的敏锐目光。而他们的点评经过媒体公开报道与广泛传播,也在社会上产生了较大的影响。

媒介与社会性别主流化是北京世妇会通过的《行动纲领》中12个关切领域之一。放眼未来,作为媒体传播者,我们关注的领域应更加开阔,甚至不遗余力顾及所有;而作为退而不休的社会工作者,我将在为妇女平等发展与社会进步的历史运动中,继续甘当一个齿轮,贡献两只推手。