农家女,你的土地谁做主?

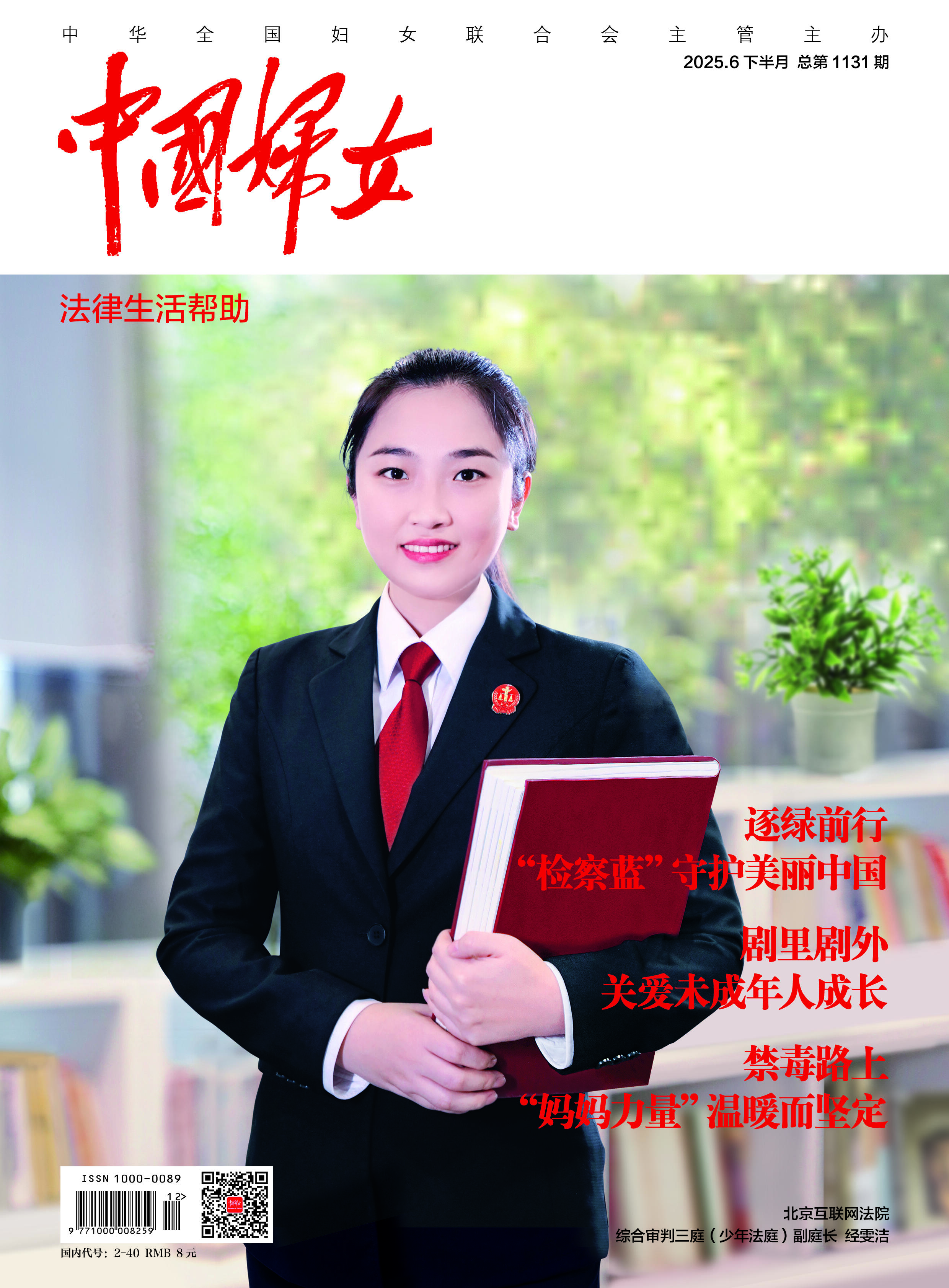

浙江省瑞安市妇联一直关注农村妇女的土地权益问题(前排左二为陈白羽)

多年奔波为土地,个中滋味谁人知

把村委会告上法院之前,胡淑英已经为征地补偿费奔波了五年多。回忆起过往,她总觉得心酸。

1982年,胡淑英出嫁离开了自己生活二十几年的地方,那个坐落在浙江温州瑞安市的小村庄。婚后不久,她把户口迁到了丈夫所在的村子。当时她根本没有想过,户口迁移有一天还会给她带来烦恼。

结婚第三年,胡淑英生了女儿,但家庭并没能幸福长久。女儿十岁时,她和丈夫在法院的调解下离婚,独自带着孩子回了娘家,随后把户口也迁了回来。

2000年,胡淑英代表自己和女儿,与村委会签了集体土地承包合同,以20年为期承包了两亩地,并拿到了土地承包证。在农村,土地就是生活的保障。胡淑英在兄弟的帮助下守护着母女俩那片地,为生活所需忙碌,日子过得不富裕,但她们很知足。

平静的生活是随着土地被征用而改变的。前些年村里发放征地补偿费,胡淑英发现自己和女儿受到了歧视。补偿费应该按土地和人口两部分计算,可是无论用哪个标准,母女俩得到的钱都不够。

在土地田亩分配上,胡淑英和女儿只拿到了相当于实际承包面积三分之一的补偿。而与同村其他人相比,以人口为标准计算的那部分补偿,村委会给了胡淑英80%,给了她女儿50%。不仅如此,村委会还表示,无论将来村里分配集体资产还是其他福利,胡淑英母女都只能按照这个标准领取。

如此明显的歧视待遇让胡淑英母女既气愤又不满,她们找村委会讨说法,除了想拿回少分的5万元,还想为自己争取公道。但几次交涉下来,村委会的答案却只有一句:“村里的规定就是这样,你们要是不服气就干脆什么都不给了。”

从那时起,胡淑英和女儿开始了艰难漫长的上访。可是根据《村民委员会组织法》,村民享有自治权,村民会议通过的决定,政府和司法部门都不太容易介入。母女俩处处碰壁,努力一次次白费,希望也越来越渺茫。

和胡淑英母女有类似遭遇的还有同村的刘锦玲,但经历并不相同。

刘锦玲今年55岁,村里不少同龄人已经做了爷爷奶奶,可她始终没有结婚。按照农村的习惯,一个女人不能顶门立户,所以她的户口和承包田都跟哥哥弟弟在一起。1998年刘家兄弟分别与村委会签了土地承包合同,拿到了土地承包证。刘锦玲觉得这跟自己签合同拿证没什么两样,不料却在村里分征地补偿费时大失所望。

“根据村里的惯例,女人过了25岁就会被当成出嫁了,分不了地,也得不到任何经济补偿。”每次说起这条村规,刘锦玲都非常不解。从出生到现在,她的户口一直在村里,哥哥弟弟也都承认刘家的承包田有一块属于刘锦玲,凭什么村里就不承认?

与胡淑英母女一样,刘锦玲也为自己的利益四处奔波说理,可除了受挫,还攒了一肚子的委屈。

虞爱萍 瑞安市妇联妇女法律咨询服务站律师

求助妇联遇转机,法庭胜诉得公道

2013年下半年,无助的胡淑英和刘锦玲找到了瑞安市妇联。一己之力太单薄,如何能与村委会和那么多村民抗衡?她们需要更有力的帮助,所以想到了投靠“娘家人”。

代理她们案件的是瑞安市妇联妇女法律咨询服务站的虞爱萍律师。作为温州市人大代表和瑞安市政协委员的她,曾提出农村妇女土地权益方面的专门提案,还在两会上作过主题发言,长期关注胡淑英和刘锦玲这样的农村姐妹。

经多方呼吁,2013年6月,温州市中级人民法院出台了《关于为我市农村综合改革提供司法保障的若干意见》,简称“20条”。其中特别规定要保护农嫁女、丧偶妇女、离异妇女等的合法权益,发生纠纷时法院应该支持。

有天时、地利、人和,胡淑英和刘锦玲再次看到了希望。2014年3月,她们将村委会告到了瑞安市法院。而在妇联的帮助和敦促之下,法院突破了从前不受理村民自治案件的旧例,予以立案。这也让胡淑英和刘锦玲的案子,成了近几年来瑞安地区首例被法院受理立案的农村妇女土地权益案。

村委会聘请律师到法庭应诉,不承认胡淑英母女的集体经济组织成员资格,说她们不是本村的村民。但虞爱萍提出,母女俩不仅户口在村里,还履行了缴纳村建设费、卫生费等村民应尽的义务,并且在村里参与选举,享有选举权和被选举权,这些都证明她们是村民。另外,白纸黑字的土地承包合同和承包证也是母女俩在村里享有土地权益的有力证据,她们应该得到足额的补偿费。

为了证明村里的做法合理,对方律师出示了村委会通过的《分配方案》,声称胡淑英母女有很长一段时间不住在村里,也不以村里的土地为生活来源。

“如果村民不在村里居住,土地权益就可以随意被侵害,那千千万万离开农村的农民工怎么办?他们的土地权益是不是也能肆意被剥夺?”虞爱萍的反驳尖锐犀利,还指出无论《农村土地承包法》还是《妇女权益保障法》,都明确规定妇女与男子享有同等承包土地的权利,任何组织和个人不得剥夺和侵害。村委会制定的分配方案只是村规民约,不能与法律相违背。

对于刘锦玲是否享有土地权益,虞爱萍认为,刘锦玲没有出嫁,户口依然与哥哥弟弟在一起,是刘家兄弟的家庭成员。当初刘家兄弟与村委会签了土地承包协议,有承包证,并且在“家庭成员”栏里登记了刘锦玲的名字,就说明她依法在哥哥弟弟的户内享有土地承包经营权。

在明确的法律和充分的证据面前,村委会的规定和辩解显得有些单薄。2014年底,瑞安市法院判决村委会将剩余的5万元补给胡淑英母女,并向刘锦玲支付她应得的2万元征地补偿费。村委会不服,上诉到温州市中级人民法院。2015年2月底,中院驳回上诉,维持了原判。

保护农家女,各方在行动

让妇联的帮助,成为妇女维权的力量

陈白羽 瑞安市妇联副主席

接到胡淑英和刘锦玲的求助,妇联非常重视,很快向上级妇联作了汇报,也得到了温州市妇联的关注和大力支持。当时正值温州中院出台“20条”,司法机关已经意识到保护农村妇女土地权益的重要性并付诸行动,作为娘家人,妇联更应该给予她们足够的支持。所以两级妇联提供法律援助、督促法院立案,帮助案件尽快走上了法律程序。

因为胡淑英母女和刘锦玲都有土地承包证,律师收集的证据也齐全,诉讼进程比较顺利。案子在瑞安市法院审理时,我们组织了县乡镇的妇联干部旁听。典型案例要让更多人知道,这不仅可以提高妇联干部维权的能力和意识,让他们知道遇见类似求助该如何处理,还能通过妇联干部把案例宣传给他们接触到的妇女,教大家维护自己的土地权益。基于同样的原因,案子在温州中院二审时,温州妇联也组织了各市县的妇联干部旁听学习。

在争取土地权益方面,妇女个人往往需要面对村委会、村集体,甚至全体村民,势单力薄不说,还会承受很多压力。

妇联是娘家人,理应站在她们身边。不过我们也必须承认,每个权利被侵害的妇女,情况都不一样,与法律的原则和规定相比,各有各的特殊性。胡淑英和刘锦玲因为证据充分打赢了官司,现实中也有一些人由于时间久远、土地变化多、凭证不全等原因遇到了困难,维权不一定都能成功。但就算对某些个案的帮助有限,妇联还是会尽力处理每一个求助,希望能通过积累扩大影响,引导整个社会环境的改变,形成好的氛围,转变农村公众的意识和观念。这些对保障妇女土地权益都有利。

邹挺骞 温州市中级人民法院民一庭庭长

法院审判更规范,农村妇女有保障

对于保护农村妇女土地权益的案件,全国各地法院做法不一,从前大多数都是不受理的。但现在的情况早已大不相同。比如温州,虽然一些地方经济发达,但农村还比较落后,受传统观念的影响,很难真正实现男女平等。村委会多数人投票的所谓民主程序,实质上是把弱势群体的权利排除在外了。所以早在五六年前,温州中院就开始逐步受理这类案件,做出判决,及时保护弱势群体的利益。实践中我们又发现,各区县法院处理案件时的尺度和标准不一样,有必要把做法统一,通过书面文件的形式加以规范。“20条”就是这样应运而生的。其中有两条专门涉及农村妇女。一是界定集体经济组织成员资格,保护有农业户口的出嫁女、丧偶妇女、离异妇女等享有合法权利和同等分配权;二是要求法院在她们遇到土地权益纠纷时依法给予支持。

另外,最高人民法院近日把立案审查制改成了立案登记制。从前法院要先对案件进行实质性审查,才能进入审判程序,如今只要具备形式要件就可以了。毫不夸张地说,这将从根本上改变老百姓告状难的状况,说明法院会采取更加积极的步骤和科学的方法化解矛盾。以后再有农村妇女因土地权益被侵害打官司,只要案件符合法律规定,法院就不能以不予立案为由把她们推出去。

其实,从法律上讲,以农村妇女为代表的弱势群体维权,是完全符合立案条件的。从前之所以不受理,主要是考虑农村的情况比较复杂,法院难以判决,即使做了判决,实际过程中也执行不了,会造成更多矛盾。但现在法律日臻完善,审判越来越规范,村集体也有一定的经济实力,执行起来没有太大问题。

瑞安的这个案子相对来说比较简单,我们还处理过更复杂的状况。比如因为夫家村子的经济条件没有娘家好,分的钱没有娘家多,有些妇女结婚后不迁户口。再比如因为农村户口不能自动转为城市户口,一些农村妇女嫁到城里后户口无法迁出娘家。面对这种问题,有人趋利,有人无奈,村民们或不满或歧视,总是不愿意分出土地。而妇女的权益一旦受到损害,就必须要由法律来调整了。

周应江 中华女子学院法学院教授

村规民约未必合理,土地关乎男女平等

农村妇女要取得土地权益,首先必须是某个农村集体经济组织的成员。不过,法律虽然赋予农村妇女与男子平等的土地权益,却没有规定集体成员资格的认定标准,身份界定长期处于模糊状态,大都由村集体或村委会自行决定。由于人口的增加或减少会直接影响现有集体成员的利益,出嫁女等农村妇女的身份资格往往被村规民约、集体决定所否认,导致她们的土地权益被限制或剥夺。

村规民约、村民会议的决定,是村民自治的重要途径和方式。但《村民委员会组织法》规定,村民自治章程、村规民约以及村民会议的决定不得与宪法、法律、法规和国家政策相抵触,不得有侵犯村民人身权利、民主权利和合法财产权利的内容。出现这种状况时,可以提请基层政府责令改正,或者请求法院予以撤销。

为了享受土地权益,的确有些农村妇女在嫁到外村或城市后,继续将户口留在娘家。这是个人的自由选择,在法律上没什么问题。法律没有强令妇女出嫁必须迁出户口、交回承包的土地,所以就算个人选择不可避免地存在趋利性,也不能成为限制妇女土地权益的理由。

不少村子会给嫁进门的媳妇村民待遇,却不保护未迁户口的出嫁女。因为蛋糕就那么大,一进一出之间存在利益上的差异和冲突。但法律面前人人平等,出嫁女和娶进来的媳妇应该获得平等保护。而给不给出嫁女土地权益,一要看她有没有集体成员资格,二要看她有没有获得社会保障。如果出嫁女在其他村子有了土地或村民待遇,或者成为城镇居民,享有相应的社会保障,同时还要求在娘家享受权益就不是很合理了。

现在一些地方已经制定规范性文件,明确了集体成员资格的认定标准,为保护土地权益提供了依据。也有地方在修改完善村规民约和村民自治章程,删除废止男女不平等或者歧视妇女的内容,使它们与宪法和法律的原则相一致。这对于在农村贯彻男女平等、保障妇女的土地权益有重要意义,值得提倡推广。

对于农村妇女,特别是没有能力获得非农收入的妇女,土地是生存的保障。土地权益的得失甚至会影响妇女对自我的定位和对婚姻的选择。社会学研究表明,有些妇女可能因此陷入身份危机,成为没有权益的边缘人或二等人,被迫离婚或不敢离婚;由于生儿生女享受不同待遇,也会导致更多人选择生育男孩。

所以,保护农村妇女土地权益不单是尊重维护妇女的个体权益,也关乎妇女人格平等、家庭和谐幸福、社会均衡发展等问题,需要全社会重视并解决。随着土地权益的财产化增值化,土地除了是妇女的生存基础,还是发展基础。保护土地权益就是保障妇女独立自主有尊严地生活,让她们分享国家的改革成果,与男性和全社会共同发展,在权利、机会和结果上充分实现男女平等。