唐慧:6位妈妈对你说

新闻回顾:

2006年,在湖南永州,年仅11岁的乐乐受强迫卖淫。三个月后,她的妈妈唐慧想方设法救出女儿。面对女儿受到的伤害,她采取过上网发帖、诉诸媒体、静坐、跳楼、拦车等方式,要求严惩罪犯,甚至提出“判处七名被告人死刑”。

职员妈妈:

女儿遭受这么大的伤害,作为妈妈真的能保持冷静?

岩清 公司职员

我关注唐慧事件已经不是一天两天了,从媒体曝光她的遭遇,到她向大家哭诉女儿的不幸……每每看到,我都既悲伤又愤慨。

天下父母对儿女的心都是一样的,都希望儿女们能拥有幸福和美好,身心健康无疑是父母最关注的。

我也有一个女儿,现在已经上初中了。很多时候,她和朋友出去玩得稍微久一些,我就会打电话不断催促她回来,或者仔细盘问她和哪些朋友在一起。这种忐忑的心情,我想,有女儿的母亲都能体会到。

唐慧的女儿才11岁,就受到了如此严重的伤害,留下了难以治愈的身心创伤。哪个母亲能不为女儿的遭遇抓狂?哪个母亲能不为女儿的未来心碎?

如果我的女儿有这样的遭遇,我也会憎恶那些伤害女儿的人,期盼法律能站在自己这边。唐慧曾经说过,在她的心里,女儿重过自己的生命,只要和女儿有关的事情,她就会反应激烈,决不允许有人污蔑女儿。唐慧为女儿维权是有原因的,希望法律能考虑到母亲的感受。

在为女儿伸张正义的过程中,唐慧采取的方式确实有些极端。可是,站在她的立场上想一想,她经济条件不好,也欠缺法律知识。

我想,这些过激的方式可能是她鼓足勇气才能做到的,也是她能想到的唯一办法。

唐慧要求“判处七名被告人死刑”,我觉得也有些欠缺理智,但这个过分的要求,包含的不仅仅是她为女儿讨要的公道,也是在长达八年的时间里,她感受到的委屈和愤怒,让她对结果过于执着。

如果我们能抚平她心中的委屈和愤怒,或者在她维权的过程中善待她,也许她就不会耿耿于怀,这件事说不定早已尘埃落定。

LFP_3889 副本

海蓝博士 美国神经科学博士后,美国执照心理治疗师,抗挫力训练总设计师

博士妈妈:

自责下的过度保护,怎样和女儿相处?

在为乐乐进行心理疏导的时候,我发现她比同龄的孩子更敏感,时常表现出恐惧和焦虑,这些都是创伤后的常见反应。从最初的抗拒重述,到后来的试着放下痛苦,整个过程,乐乐表现出了成年人都少有的勇敢,让我深受触动。

当我问乐乐:“如果给有过类似创伤的人忠告,你会说什么?”她凝神思考后,写下如下感悟:

“1.人的一生当中,会跌倒很多次,跌倒了咱不怕、咱不哭,最可怕的是跌倒以后爬不起来了,那样才是最可悲;2.我们要学会宽恕别人,要用一颗善良的心去对待世界上每一个生命,宽恕曾经伤害过自己的人,也就是善待自己;3.每天早上面对镜子给自己一个微笑,告诉自己明天会更好;4.用爱心来做事,用感恩的心做人。”

一个十几岁的女孩,在经历常人无法想象的折磨后,以这样的心态看世界,我心中充满感动和希望。

而作为母亲的唐慧,更多时候表现出的是困惑和矛盾。一边她深受舆论的影响,一边又告诉自己不要妥协;一边知道自己终究要回归正常的生活,一边又想要和所有人说清楚女儿究竟是什么样的人。

她曾对我说,作为母亲,她痛恨一切伤害自己女儿的人,但她也想过,对方也是有妈妈的孩子,如果他们肯道歉,或许自己不会这样坚持。

生活里唐慧过得小心翼翼,她认为已经弄丢过孩子一次,所以不允许自己再犯下同样的错误。在自责下的过度保护中,唐慧不知道如何和女儿相处。她不明白,乐乐有时候的行为是创伤后的结果还是青春期的反叛。

在对母女二人分别进行了三天心理治疗后,我将她们聚在一起,商讨着签订了一份协议。协议中,唐慧不再要求乐乐只穿长裤,也不允许自己发脾气,每犯一次就罚款30元,给乐乐做零花钱。而乐乐同意只在午休时或放学5点到9点之间才用手机,如果违反要求,就自愿没收手机三天。

我问乐乐,能否接受妈妈事无巨细的保护?乐乐说可以理解。在治疗的最后,她用毛巾捂着脸,害羞地讲述记忆中妈妈对她一点一滴的好。比如小学三年级她扭了脚不能走路,妈妈每天背着她去上学,爬高高的台阶,她能感觉到妈妈后背上的汗水。

同为母亲,我十分理解唐慧。任何妈妈都无法接受女儿受摧残,恨不能替代女儿受苦。在她看到女儿哭泣和挣扎的时候,也比任何人更希望能讨回公道。所以,唐慧选择用七年的时间来抗争,但法律有自己的原则,它不能用一个母亲的标准来评判。

我相信唐慧背负太多痛苦和悲愤,才能坚持七年。可任何事情的结果只有两种:满意或者不满意。为了一个不满意的结果抗争到底,不是一个面对未来的好方法。

短期的密集的治疗,无法帮助她们治愈心里的创伤。但案件之外,我希望唐慧能有自己的生活态度,学会判断和选择,如何才能和女儿更好地生活。乐乐曾经表示,希望妈妈不要再打官司。其实,比起一个失望的结果,培养和陪伴孩子成长更重要。

王颖 中国传媒大学南广学院教授

教师妈妈:

舆论关注中,母女俩是幸是悲?

作为母亲,我对这种事件的发生深表痛心和同情。但是,上升到媒体伦理的层面,事件也有值得唐慧和我们深思的地方。

媒体一开始的确帮助过唐慧,尤其是在她被劳教时,舆论的关注促使有关部门发现并纠正了错误的劳教,可以说在一定程度上推动了劳教制度的废止。但事件愈演愈烈后,有些媒体把唐慧塑造成“上访英雄”,有些媒体利用她炒新闻,由此形成的舆论压力一度影响着事件中的各方。

有一个阶段,唐慧和女儿在北京接受心理治疗,已经向好的方向发展,但有媒体做“深度挖掘”,报道孩子在卖淫过程中有自愿情节等等,唐慧受到不小的刺激,不仅要求严惩犯罪人,还声称要告媒体。

媒体对新闻事件具有天然的追逐性。在这个意义上,事件发展的前后,媒体的表现并非绝对地出乎意料。在激烈的媒体竞争中,新的事件走向必然引发媒体集束的关注,这也有利于媒体对事件全貌做尽可能全面的报道。

然而,媒体的报道,无论是哪个方向上的,都应该遵守自身的边界,不能溢出边界侵犯其他的领域,甚至形成对其他领域职权的僭越,不能用事件层面的表象置换法理意义上的因果关系,也不能放大某些错误而混淆法律的认定。

这种僭越、置换和混淆,体现了媒体对自身舆论作用的滥用,有时候并未对大众心理的塑造起到良好的作用,甚至扼杀了大众某些本然的良知,给唐慧造成了新的紧张关系和困境。

西方社会把新闻媒体的地位比喻成“第四权力”,认为它是一种与立法、行政、司法并立的社会力量,可以对这三种权力起到制衡的作用。但第四权力的发挥,需要媒体尊重并且全面地展示新闻事实,形成相对客观和理性的媒体环境,不干预司法,也不暴风骤雨式地对待新闻中的当事人。

唐慧的幸与悲,其实也是这一媒体现状的一个激烈反射。

王一欣 教育咨询师

学者妈妈:

作为妈妈,意识到自己的问题了吗?

在关注“唐慧案”的报道和网友评论时,非常欣慰地看到了受害人乐乐已在北京接受海蓝博士心理辅导的信息。在此,不讨论这个案件的各种是非对错,也不涉及正义公平的追问,仅想说一说唐慧母女这两个个体的生命。

从媒体的报道中可以知道,唐慧是一个早期成长经历非常曲折的女人:小时候的她,聪明乖巧、顽强而好学,却因家庭的原因无奈辍学。之后,她想通过在外打工改变自己的命运。没想到,父亲突然病重,她只能听从母亲的安排回家。

回到家中的唐慧,最终无法逃脱命运的安排,嫁给邻村的一名男性。

女儿乐乐出生后,好强的唐慧把自己所有未能实现的梦想都寄托在女儿身上。她最初的希望是把女儿培养成“琼瑶小说”中的女主角,温婉美丽,多才多艺。为此,她努力让女儿上她认为好的学校,琴棋书画,只要女儿喜欢,全都要学。为了多挣钱培养女儿,唐慧夫妇来到城里,辛苦地做起了小生意。她送女儿学习跳舞,买漂亮衣服打扮女儿,关心女儿的学习,尤其对学习成绩分外在意,甚至因此动手打过女儿。

可以想见,如此多的要求对乐乐这样一个小女孩来说,是难以承受的,她难免会有想逃避的冲动。从中可以理解,为什么乐乐会被一个刚刚在溜冰场认识的年轻人控制,也仿佛可以解释唐慧案中一个真假尚未确定的细节:唐慧去女儿“工作”的地方拉她回家时,她竟然不愿意跟妈妈回家。

唐慧为了给女儿讨回公道,进行了常人无法想象的努力,这中间既有爱又有痛。但仅有爱是不够的,在女儿离家出走之前,亲子关系显然已经出了问题,当女儿轻信他人,遇到问题时,也没有向妈妈求助。

通过各种关于唐慧的报道,我可以隐约地感受到,她在成长过程中,是一个没有被父母“看见”的人,她的所有梦想和存在都因为家庭的需要而被牺牲了;同样的,乐乐或许也是没有被唐慧“看见”的女儿,虽然唐慧爱女儿,但女儿这个独特的生命或许也没有被她看见,只是变成了承载自己破碎梦想的工具。

这是一对都有着巨大创伤的母女,女儿需要医治,妈妈同样也需要修复。祝福她们。

郝惠珍 北京盈科律师事务所创始合伙人、主任,北京市人大常委会立法专家

律师妈妈:

重走维权路,会得到想要的结果吗?

唐慧还要继续上访,重走维权路。作为一名妈妈,我可以理解她心中的愤怒和不平,但同时我也是一位律师,我希望唐慧能明白,如果她继续要求法院判对方死刑,未来的维权之路仍会漫长、艰苦,而结果也未必如愿。

按照规定,最高人民法院发回重审的案子,至少还要经过四个月的时间才会有结果。湖南省高级人民法院在接到最高人民法院的裁判后,会按照二审程序重新审理。因为这个案子属于公诉案件,重新审理时湖南省高级人民检察院也应当派检察官出庭。也就是说,在开庭前,检察院要有一个月的阅卷时间。而阅卷时间并不计入审理期限。在正常情况下,湖南省高级人民法院应该在受理案件后两个月以内宣判。但对于可能判处死刑的案件或者有其他法定情形的案件,可以延长两个月。所以我认为,至少还要四个月或者更长的时间,这个案子才能再有结果。

作为律师妈妈,我想对唐慧说:从2010年开始你不断上访、上诉,不是每个人都能承受如此的艰难。人们已经牢记了一名母亲的不幸与艰辛,同时也记住了你不懈努力换来的结果。但是法律是有规则和标准的,维权也要有度,母爱的表现并不是“不顾一切”,而是“适度而已”。

这个案子经过了几次重审,社会对于受到伤害的母女,给予了很大的同情和关注。相关司法部门也逐步重视这个案件,进行了把关。可以预见,经过舆论和法律的反复审视,案子的结果不会远离公平和正义。或许这个结果不是唐慧希望的,但却是合法的。

2010年以来,人们对唐慧案高度关注,由于唐慧和女儿遭遇了不幸,不少人希望借助此案支持弱者的“道德优势”,获取超越法律的“公平和正义”。但最高人民法院最终核准不予判处死刑。原因有两个:一是周军辉和秦星的犯罪行为不属于情节特别严重的情形;二是复核期间新的证据需要质证。应该说最高人民法院的裁定,明确了强迫卖淫罪判处死刑的标准,确保了罪、责、刑相适应的量刑原则。

最后,我还想告诉唐慧:坚守法律会造福于我们每个人。当初,湖南省劳动教养管理委员会依法撤销了对你的劳动教养决定,而湖南省高级人民法院判决永州市劳动教养委员会对你做出行政赔偿,人们评价这份判决闪耀着法治的光辉。你曾受惠于法律,更应相信和尊重法律。

王建一 国家二级心理咨询师,中国科学院心理研究所EAP签约咨询师

心理咨询师妈妈:

走出阴影,是时候开始新生活了!

站在一个母亲的角度,我对唐慧的遭遇十分同情,也对孩子的遭遇万分痛心。唐慧在整件事中表现出的极端愤怒和不平是人之常情。她希望将伤害女儿的人绳之以法,处以重刑,甚至要求“七个人都要死”,这是一种复仇心态,可以理解。

在她11岁的女儿身上发生了那么多令人发指的事,这种打击无异于天塌下来一样,不是一般母亲所能承受的。在这种情况下,我们要求她冷静、理性的维权,无异于苛责。

但她也应该明白,事已至此,无法改变,并不是所有犯罪者都处以极刑,她的孩子就会快乐。孩子今后的人生是否幸福,与那些坏人的下场没有任何必然联系。

孩子现在最需要的,是重新开始新的生活。纵使社会上有那么多人关注她,但她最需要的还是一位坚强、乐观的母亲,坚定地握着她的手,领她走过这段噩梦般的日子。

不论过去经历了什么,生活还是要继续的,人必须向前看。

当把作恶之人都送进法院时,这件事就该翻篇了。犯罪者自有法律的惩罚等待着他,也自会受到良心的谴责。如果唐慧一再纠结于过去走不出来,事情给孩子带来的伤害就一直不会淡化。虽说过去的伤害不可能完全修复,但尽量为女儿创造一个好的生活环境,才是作为母亲最应该做的。

人的一生是需要学会放下和宽恕的。当然,坏人做了坏事,要求好人去宽恕,这对好人是很大的不公平。但从另一个角度看,如果不“放下”,在折磨对方时,自己也必然受到折磨,还可能比坏人更加备受煎熬。宽恕别人,也是放过自己。这是很多人用一生才悟出的道理。作为母亲,应该接受这个道理,并把它告诉孩子。

那么,如何帮助孩子开始新生活呢?这个过程很复杂,不是几句话就能说清的。

孩子受了严重的心理创伤,她需要的不是一次或几次的心理咨询,而是长期的心理治疗。

从心理学上讲,应激事件的心理干预,一定要在第一时间跟上。也就是说,恶性事件发生后,母亲要第一时间带着孩子向心理医生寻求帮助,这是对孩子最大的保护。

而且母亲要明白,这种治疗不是一蹴而就的,而是一个长期的过程。我们应该相信心理科学,相信在不断的心理治疗下,孩子的心灵会得到抚慰。

还有一点特别重要:母亲和孩子的注意力一定要转移出去。

可以让孩子发展一些兴趣爱好,或者鼓励她继续学习。母亲可以告诉孩子,很多在生活中经历巨大磨难与挫折的人,往往反而是成功者。能不能把不好的东西转化成好的东西,把消极转化为积极,就要看自己怎么想了。

如果自己无法完成这个转化过程,那就让心理医生来帮助完成。要相信,一切都会好起来!

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

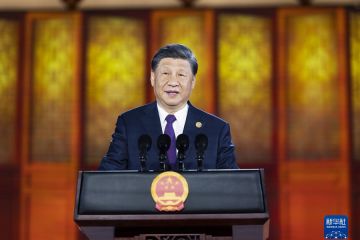

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言