锦绣计划:妇女圆梦的幸福工程

2015年 1月,“锦绣计划”被列入贵州省政府 2015年十件民生实事,为这项运行了一年多的省妇联“一号工程”掀开新的篇章。在贵州这个民族资源丰饶的锦绣之地,“锦绣计划”如何带领妇女用一根绣花针,创业就业、脱贫致富、改变命运,成就她们的锦绣人生?如何让苗绣走出贫瘠山寨,开创市场,传承文化,拓展手工产业与妇女事业同行的锦绣前程?本刊记者深入贵州省贵阳市和黔东南,走访了为“锦绣计划”穿针引线、奔波奋斗的女人们,亲身感受了“锦绣计划”的能量与成果。

一条合力多赢的锦绣之路

——访贵州省妇联主席罗宁

从新年伊始,贵州省妇联主席罗宁就一直沉浸在兴奋中。省妇联一号工程“锦绣计划”被列为 2015年贵州政府民生工程的十件实事之一,从治省理政、为民造福顶层设计的角度,着力为这一振兴苗绣、惠及妇女创业就业、实现手工产业与妇女事业同步发展的工程助推,给了罗主席和为锦绣计划倾注心力的妇联干部、妇女姐妹极大的信心。

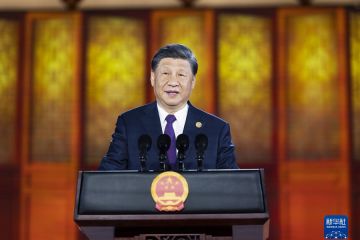

2014年“两会”上,罗宁主席展示苗绣礼服,惊艳全场(新华社记者 陈建力摄)

正值“锦绣计划”年度总结,罗主席忙于接受各种采访,不知不觉成为了锦绣计划的代言人。她拿出一件珍藏在办公室的苗绣礼服,兴高采烈地讲述:2014年“两会”作为人大代表的她,就是穿着这件由荣获中国少数民族设计大赛冠军的贵州设计师林雪飞设计的礼服,向代表们介绍“锦绣计划”,一下 子成为焦点,登上了各大媒体。 罗主席透露,她当众“豁出去”的举动,其实来自精心“预谋”。每年两会 都是她展示苗绣魅力的机会,苗绣包曾 被热捧,而这件礼服胸前有黔东南大山 里的绣娘绣的蝴蝶花,肩背有时尚元素 点缀,更是成为吸睛热点。如此不遗余 力地宣传源于她的梦想:让苗绣上升为“贵绣”,成为中国的第五大名绣,通过 传统与现代结合,民族与时尚嫁接,使苗绣这一非物质文化遗产,带着绣娘手工的温度,走出古老贫瘠的深山,走入现代人的生活,辐射中国,走向世界。

2011年 9月,罗宁从贵州省安顺市委副书记、市长到省妇联任职后,马不停蹄地带领妇联干部走村串寨反复调研。她知道贵州民族“人人会手工,家家有绣娘”,但刺绣、织锦、蜡染等民族手工艺术在大山深处默默绚烂,而绣娘的生活却挣扎在贫困线。为找饭碗,她们和男人们一起背井离乡外出打工,苗绣面临失传,家庭也因而支离,村寨里,大多只有老人和孩子孤独留守……

罗主席说,贫困是贵州的基本面,妇联工作也要切入扶贫主战场。如何利用丰富的民族文化原生态资源和少数民族妇女手工艺术的独特优势,帮助妇女改变命运,是她和同仁为之探求的。

苗家妇女为祖国生日献礼

回顾锦绣计划的出台和快速见效,罗主席深有感触:一年多实施证明,这是一个一举多赢、纲举目张的战略工程。

一是政府牵头,联席会议制度下的跨部门合力工程。办公室设在省妇联,联动了 23个省直部门。2013年 7月,妇联推动省政府办公厅出台了《关于实施妇女特色手工产业锦绣计划的意见》,对相关企业有税收优惠、奖励扶持、组织保障,各类配套资金到位一千五百多万元。妇联倡导成立了贵州省妇女手工协会,联手省科技厅设立了“贵州省妇女创新创业合作基金”。正因为注重政府主导、市场导向和社会组织参与,通过办展洽、搞培训,引资、引智、引技术、引市场,推动了手工小产业走向传承民族文化的大产业,妇女从业人员达到了16万,建特色手工产业基地109个,特色手工及关联产业产值达 10亿元。

二是成为妇联工作的标识性“品牌”项目。罗主席说:锦绣计划之所以是省妇联“一号工程”,是因为它是重中之重:妇联工作因此找到了抓手,找到了突破口,找到了目标和前景。使妇联工作与产业经济融合,与妇女脱贫致富、居家就业的需求结合,成为妇联工作的创新载体,是一个有温度有力度的务实工程。

三是成为妇女创业的圆梦工程。锦绣计划让“小而散”的妇女手工企业集约整合发展,妇联提供发展平台和帮扶服务,众多创业带头人、女企业家成为“锦绣之星”。她们系统培训绣娘、打造品牌,还有的与国际品牌谈合作,目前有几家企业在做上市准备,极大地推动了贵州手工产业的规模化发展。“贵州绣娘”已经走出深闺和深山,成为叫得响的名号。

四是造福妇女的幸福工程。让贫困妇女过上美好生活,是锦绣计划的初衷和目标。绣娘的收入明显提高,中等技能的绣娘年收入相当于贵州农民人均收入的五倍多。她们用一根绣花针,靠双手用自己的劳动,安心居家就业,增收赚钱脱贫致富,不仅守住青山绿水,传承民族手工,更改变了命运,换回了自信,带来了家庭的稳定……是一个功德无量的幸福工程。

虽然不足两年,但从顶层设计,各级政府的合力助推,各级妇联的穿针引线、执着推进,锦绣计划交织出贵州妇女事业发展的锦绣蓝图。

采访罗主席时,我们完成了在贵阳市、黔东南的凯里、丹寨等地的考察和采访,把所见所闻所感,与罗主席分享和探讨。我们说,一路听到最多的是大家对各级妇联干部为锦绣计划奔走操劳、奉献精神的褒奖,看到的是妇联干部为手工企业服务的热心和为寻找市场的焦急努力,深为感动。罗主席爽快地说:这是妇联的责任和使命。虽然辛苦,但看到绣娘们脸上的笑容,看到那些神奇的绣品走向市场,我们心里踏实。

在罗主席看来,锦绣计划只是探索的一个开端。思路的创新、产业的布局、市场的开拓,管理、营销、设计人才的培养……锦绣计划要突破瓶颈,跨越困境,还任重道远,需要深谋远虑。但她对前景充满信心,让民族手工的发展造福妇女,弘扬传统,走向世界,是她和贵州的妇联同仁为之奋斗的“中国梦”。

一根针,一双手,一群女人,一幅锦绣蓝图

——贵州“锦绣计划”采访纪实

从黔东南州首府凯里出发,沿着崎岖山路雨雾兼程,驱车两个多小时,到达丹寨县的“晟世锦绣”苗绣基地。“女人、双手、家庭、锦绣人生”巨幅主题宣传牌抢先入眼,晟世锦绣是锦绣计划扶植的众多手工企业的缩影,而这十个字概括了“锦绣计划”的精髓:一群群女人,用自己手中的那根绣花针改变命运,守住了青山绿水,守住了家庭幸福,更开启了美好生活,织就了锦绣人生。采访所到之处,我们为“锦绣计划”带给贵州妇女的变化而震撼,为妇联干部和妇女姐妹为“锦绣计划”倾注的激情、智慧和心力而感佩。

余英 (前排中 )希望和绣娘一起通过手工艺品把美丽村寨的故事讲给世界听

耕耘,只为一双双渴望的目光

多年前,有人评价贵州:从经济角度看是“盆地”,但从文化多样性角度看是“高地”。富饶的民族生态资源,丰厚的传统文化底蕴,正是“高地”垫起“盆地”的资本。

自古苗人高调,刺绣、织锦、蜡染、银饰……琳琅满目披挂全身。那上面,原本是苗族大迁徙时代的结绳记事,沿途的山水鸟兽,皆被绣花做上记号,延绵而来描绘图腾,讲述历史,再现风俗,记载生活……没有文字,他们把“史书”穿在身上。这也是村寨里女人们的生活赛事,赛美,赛富,赛本事,从头到脚,从前到后,每一寸织布都被喷涌的灵感占据。苗族女孩6岁开始习绣,为自己准备各式出嫁绣衣,刺绣古法超过百种。至今,再穷,她们衣服不能没绣没染没风情,天生充满灵性的万千绣娘都是艺术家,有着惊人的想象力和创造力,她们随心所欲,指尖神奇,即兴而绣,刺绣、蜡染、织布,就是她们的生活,就是她们的人生。

欧东花

在 2014年法国巴黎苗绣公益展出尽风头的黔东南农妇欧东花,是个一天不绣没法活的绣娘,爱绣更爱藏。年过四旬却有二十多年的收藏史。在上个世纪80年代,发现很多外国人在苗寨疯狂收购苗族绣品和服装,尽管她没什么文化,还是敏感地意识到自己民族文化的宝贵。于是,她边出苦力做生意,边走村串寨,倾其所有不停地收。如今,她卖掉房子,斥资两百多万元,在凯里苗侗风情园建起了“欧东花民族服饰博物馆”,馆藏各式各色苗绣服装、鞋帽、饰品、床上用品多达一万余件,总价值超过亿元。

精美绝伦的苗人绣品震撼着每一位参观者的眼睛和心灵。一如人们常说的,手工是有岁月有感情有温度的,或如文化名人余秋雨所言,苗族,是一个用美丽来回答一切的地方。

然而,促成贵州晟世锦绣公司董事长余英投身于此的原因,却不仅仅因为苗绣的美丽。她说,最初走进苗寨“安静得让人害怕”,“那是一种空荡荡的寂寥,只有一些老人守着老房子,门口偶尔跑过小狗和小孩。”

贵州省 3500万人口,有近 600万人没有脱离贫困线——年收入不足2300元。民族村寨里百分之七十的人都外出打工了。家,留不住女人;绣,给不了她们想要的哪怕温饱的生活。

余英将时尚前沿的视角和思维与接地气的传统手工融合,混搭出韵味独特的产品,让民族手工走向市场

余英发誓把外出打工的绣娘引回家,因为她们身上有宝藏。最初她独自跋涉深入村寨,在贫困村组织绣娘培训,她被一双双饱含渴求的目光打动。“少数民族妇女特别勤劳,种田犁地修房子,所有重活都是女人干,但这一切不能给她们带来效益,更不能改变她们在家的地位。”为绣娘找回自信,找到笑容和希望,成为余英创建晟世锦绣的初衷,也成为她坚守的支撑。如今晟世锦绣已经成为锦绣计划的龙头企业,但她难忘初心——那一双双“渴望”的目光。

出生于蜡染世家的付国艳认为,真正的手工精神是有一颗安静的心

出生于贵州安顺县的贵州黔粹行民族文化发展有限公司总经理付国艳,祖上是开染坊的,她从小常听爸爸自豪地说起爷爷当年在安顺蜡染总厂的故事,下染缸之前如何选日子、拜祖先,如何用古法染出最理想的颜色……她很早就开始创业,最初自产自销,不过十平方米的小门面。一度因为太累想放弃,但她的员工几乎全部来自贵州农村,下面还有那么多靠她企业吃饭的绣娘。“农家太苦了,要倒塌的房子用一根柱子撑着,连多余的筷子都没有,客人来了,要出去折树枝做筷子”。她心里放不下他们。就这样黔粹行从生产、加工、包装、销售……做成了今天七百多平方米的大卖场和背后长长的产业链。

在采访中,我们见到的手工产业民族文化公司的当家人,几乎都是女人。她们在这片非遗底蕴丰饶的锦绣之地,苦苦追寻、默默耕耘,让淡出现代人审美的苗绣重新融入生活,让漂泊打工却身怀技艺的绣娘回家,用古老的手艺赚钱,让更多姐妹摆脱贫困,守住民族手工艺术的根,是她们创业的初衷和动力。

回家,身边的锦绣家园

“锦绣计划”的创建,让妇联工作找到了强有力的抓手,妇女工作与当地原生态产业经济接轨,扶贫有了着力点,妇女需求有了实现的突破口。

黔东南州少数民族聚居,也是锦绣计划的重点。说起锦绣计划带来的变化,黔东南州妇联主席陈晓琼如数家珍。她说,锦绣计划让妇联工作找到了实实在在的目标和看得到的美好前景。

黔东南州妇联副主席王晓琴不辞辛苦陪着记者一路采访,不停地介绍“妇联组织+协会+基地+企业+绣娘”的锦绣模式和实施成果。位于凯里的苗侗风情园的黔东南州妇女民族手工产业协会和妇女创业就业发展指导服务中心,宽敞的两栋楼是锦绣计划启动后的成果,也是展示窗口。妇联扶持企业的手工产品,锦绣包、服装、蜡染围巾、银饰……琳琅满目。这些产品很大程度上与现代生活接轨,比如过去的粗布蜡染改为真丝棉麻等多种面料;时装、皮包上点缀着马尾绣、平绣、打籽绣、堆绣等各种古老的刺绣,提升着服饰的文化价值;而手机套、IPAD包、公文包上的刺绣也在实用中平添了手工艺术的魅力。

黔东南州妇女民族手工产业协会是全国妇联命名的“首批全国妇女手工编织就业创业示范基地”,也是“贵州省特色手工就业示范基地”。全州组建刺绣、蜡染等州县妇女民族手工基地 465个,4万余名绣娘从事民族手工产业。锦绣计划成为系统培训绣娘、扶植手工企业发展的平台。

正值初冬,在黔东南丹寨县的晟世锦绣手工产业基地,记者见到了绣娘们三个一群五人一伙,围着炭火坐在小板凳上,手里飞针走线,快乐地说笑着。她们喜欢这份工作,因为“比喂猪、种地、卸矿,干净轻松”。旁边的小桌子上摆着公司指定的花样,但显然她们执行得并不严格,有人绣的人物眼珠子大些,有人绣的眼睛小些,有人缀三个花瓣,有人则弯两段枝叶,配色也不尽一致。记者指出这些不同,她们笑着互相争辩,都认为自己绣得更好看些。这恰恰是原创手工独一无二的妙处,避免了机械化的呆板。

经过培训的绣娘们可以在家绣,也可以到企业上班,她们老家大都在距县城一个多小时路程的村寨里,为了照顾在县城读书的孩子,她们有的几家一起租房,白天到基地上班,晚上回去给放学的孩子做饭。绣娘月收入都在一千元以上,绣得好的超过两千元,甚至更多。有一位绣娘告诉记者,她和丈夫已经在县城花 25万元买下了一辆出租车连同经营权,一家人生活在一起,很快乐。

对丹寨县妇联主席潘耘来说,抓住每次宣传的机会,就对当地手工产品的销售和发展多一份希望,她不遗余力地向记者推荐辖区锦绣计划的领军企业。

“宁航蜡染”是来自安徽的宁曼丽创办的,五年前来贵州参加俗称的“两赛一会”——旅游商品设计大赛、旅游商品能工巧匠大赛、民族民间工艺品文化产品博览会,她与蜡染一见钟情,决定留下来创业。她到当地寨子找来手艺精湛的女人们组成团队,在最困难的时候,曾有 8个月发不下工资,但没有一个人走掉。“她们在这里干活有家的感觉,找到了自己的尊严,很多来参观学习的人称她们为老师,说她们是艺术家,她们觉得很荣幸。”宁曼丽骄傲地介绍墙上长六米宽一米六的大幅蜡画,没有圆规、没有直尺,在狭小的工作台上边画边卷,最后出来的画面惊人地对称。她们在简陋的环境中,手下通神,在布面上歌兮唱兮舞之蹈之,想象力驰骋……

这个蜡染工厂兼蜡染技艺传习所的大家庭现有三十多人,有的是空巢老人,有的背着襁褓中的孩子边喂奶边画,最小的是一位“00后”,她跟着母亲学习,给蜡染创作带来了新的气息。

这就是锦绣计划的意义,让漂泊打工的女人回家,边手工赚钱,边照顾老人和孩子,收入换来生活费和孩子的学费,家庭因而更稳定。也给女人带来尊严,增加自信。身边的孩子在耳濡目染中正把民族传统艺术传承下去。

据不完全统计,锦绣计划的实施,使贵州从事特色手工的女性,达到 16万,她们在“两赛一会”上大显身手,许多绣娘走出贵州,走出国门,参加深圳、北京等文博会以及意大利、加拿大、印度等国举办的各类展会,“贵州绣娘”已成为响当当的“品牌”。

创业,使命中的锦绣人生

“锦绣计划”像一块能量无限的磁石,吸引着省内外的创业者兑现梦想,在“走出去”、“返回乡”的往复中,开阔视野,拓展市场,让锦绣之路走得更远、更宽、更长。

布依族的罗婷和小姑对于民族传统文化有着天然的传承使命

在惠水出生长大的罗婷是布依族姑娘,从小跟着母亲、小姑学习手工,对于民族传统文化有着天然的传承使命。为了不让传统刺绣失传,她成了最早一批敢于“走出去”的人。

上个世纪 90年代,她考入中央工艺美术学院服装设计专业。班上大城市的同学和外国留学生,常常被罗婷从家乡带来的手工艺品惊艳,让她更坚定了传承民族手工的信念。毕业后,她放弃了留京机会返回了贵阳,要把学到的新理念传授给山里的姐妹们,带着她们一起致富。她借了300元和两台缝纫机,开办了贵阳婷婷职业培训学校。学校的规模像滚雪球一样越做越大,累计培训绣娘超过万人。

2011年,罗婷成立了自己的公司。作为贵州省“农民工返乡创业带头人”和非遗文化传承人,她采用了教学和实习相结合的办学模式。“锦绣计划”使零散的招生和培训变得有规模、有计划,一个点可以带动一大批绣娘,逐渐形成集聚效应和良性循环。村寨车路不通,培训班的老师带着教材、教具下乡,与绣娘同吃住,抓紧农闲时间培训。绣娘的产品符合标准的会被罗婷的公司收购,愿意留下来的优秀学生可以组成手工合作社,按照要求集体制作手绣产品,进而反哺企业,提供后备生产力。培训学校每年培训七八百人,带动了高达60%~70%的外出务工绣娘返乡回流。

“锦绣计划”给了罗婷新的希望,虽然她公司的民族绣品已经远销国内外,她在贵阳市花溪区青岩古镇旅游风情街的公司和店铺也有一定规模,但她不满足,一直谋划着去北京开店,因为,“走出去才有出路,才能做大做强,才有辽阔的前景”。

80后姑娘欧阳珍珍对企业发展有清晰的思路

而精明的 80后欧阳珍珍,则是逆向思维,她是带着市场的需求向内求生存。拥有三个企业,一个投资 3000万刚刚开业的非遗博物馆,一个机绣工厂,一群上班的绣娘织女,一个占地数千平米的产业基地……身为九黎苗妹工艺品有限公司的总经理,欧阳珍珍看上去不动声色,却心数万千。1984年出生的她十多岁就跟同学一起坐着火车去云南丽江卖苗绣产品。到北京上大学后,她每到周末就会在潘家园旧货市场摆地摊,寒冬酷暑,她熬了三年,从贵州老家背来的银饰、刺绣为她赚得了第一桶金,更让她认识到了自己民族文化的价值。

在外闯荡的几年,欧阳珍珍看到了市场,也看到了苗绣的出路。大学毕业后,她返乡和妈妈一起创业。她的产品分为两种,机械化流水线生产作为重要的创收渠道,大量的旅游产品被源源不断地销往各个旅游区,甚至销到美国、英国、泰国、马来西亚等十多个国家。“我要以机绣养手绣。将老绣片、手工绣片用到服装、饰品上,这些产品就成为限量版,走的是高端路线。”

在她偌大的基地,数十台纺车很有阵势。宽敞的机绣车间,精美的绣品滚滚而出。年轻的绣娘、年老的织布奶奶、时髦的机绣女工……各司其职实现着欧阳珍珍不同产品线的产业布局。她创办的非遗博物馆,展示着妈妈收藏的绣品、银饰和家具,成为宣传民族传统文化的教育窗口,而高等院校专业教师组成的专家团,则是她身后的智囊。

曾经,余英、付国艳、罗婷、欧阳珍珍这样的创业者,带着散落在贫瘠山寨的绣娘上下求索,她们苦于资金匮乏,苦于资源的松散、市场的窄闭,苦于坚守民族手工的艰辛,是“锦绣计划”给了她们梦想的依托,为她们开启了新的希望征程。把形只影单的她们聚拢起来,扶植她们成为锦绣计划龙头企业的带头人,成为点燃燎原之火的“锦绣之星”。

外地人宁曼丽在丹寨建起了蜡染大家庭

按照“锦绣计划”的规划,到2015年,贵州省的妇女特色手工企业、专业合作社要达到 1000家,重点培育的优强企业 50家、专业合作社 100家,从业者 30万。

这些创业带头人是锦绣计划最早的一批发力者,推动了锦绣计划的进程,也为锦绣计划的未来发挥着重要作用。

出路:没有市场就没有锦绣前景

“锦绣计划”听上去华丽、美好,但能否持续发展,前景在哪儿?一路采访,我们也感受了各级妇联干部和女企业家们的困惑、纠结和探索。政府可以给政策,妇联可以组织培训,整合资源,但不可能凌驾市场,要想把贵州特色手工产业做大做强,完成产业布局,模式创新,既要手工原创,又要有产量规模;既要原汁原味原生态,又要与市场接轨与时尚融合;既要让绣娘居家脱贫,又要让产品走出贵州,融入现代生活……土生土长的苗绣如何向市场借力,在困境中顺利突围,仍然是“锦绣计划”所面临的最为严峻的挑战。最终出路在市场,最终思路是创新。企业是市场的主体,企业家为此殚精竭虑。

在外人看来,晟世锦绣董事长余英是锦绣计划璀璨的明星。70后的她,外表时尚,个性犀利,却有着让家乡民族手工走向世界的志向和为万千绣娘寻找归宿的情怀。她自己做模特,拍大片,用做白领时积淀的营销理念和市场敏感,急迫地培训绣娘,按市场需求提升绣娘审美,她笃誓不做机绣,崇尚带着温度的手绣,因为没有一个手工绣品是重样的,那才是有魂灵有生命的限量极品;但坚持手绣,就要面对绣娘的管理问题。经过数年磨合,她建立起了自己的“锦绣体系”,被形容为“民族村寨里看不见的手工生产线”。她把锦绣文化基地建在县城,乡镇里有锦绣合作社,中心村寨里有锦绣工坊,但余英常常为绣娘的松散和产品的不规范苦恼:“一个成熟的品牌,没有很好的组织管理体系,没有规范化的生产是做不起来的。”2013年起,晟世锦绣开始推行锦绣包制度。“每个包里有花样,有丝线,有工具,甚至还有色系谱。绣娘要交保证金才能拿到锦绣包,避免了拖期和将丝线等材料派到别的用场。”

管理是品牌的基础,而产品的创新与市场接轨才是出路。她把创意设计团队建在北京,时尚前沿的视角和思维,与接地气的传统手工融合:绚丽手绣镶嵌的银饰,飘逸真丝上的多彩蜡染,白领软皮公文包上精美的手工绣片……她的传统情怀与时尚品位、流行眼光,混搭出韵味独特的产品,但当市场烙印强加在绣娘灵性肆意的鲜活绣品上,离都市白领越近,离绣娘的乡土原创越远,离流行越近,离手工精神越远……困惑中,她开创了“高级定制”,与著名品牌谈合作,借力推广自己的品牌。2014年,晟世锦绣的营业额过千万,今年企业筹划上市,实现自己的目标——做 70%的大众产品,20%的高端产品和 10%的创意产品。她的全新品牌——村寨故事,通过实体店 +电子商务的方式,除了在贵州及西南少数民族景区开辟连锁店外,还将在北京、海南等地建立品牌旗舰店。

刚刚作为企业代表参加了“锦绣计划”联席会议的余英,深感政府支持、妇联帮扶、政策力度的加大,“对产业的大气候很有帮助”,余英说找到了一个“再累也倒不下来”的事业,要做出贵州的品牌,要做百年老店。

每个企业各具特色,但对市场的探索是一样的,因为只有拓展市场空间,绣娘的产品才有出路,才有收益,民族手工产业才有前景,锦绣计划才有后劲。

付国艳的管理模式是“联邦制”。老员工独立出去建“联邦小厂”,有的做刺绣,有的做包装,有的做装裱……公司负责投资基础设施以及研发产品、分配订单和销售。“联邦小厂”的负责人通常会把厂建在家门口,既带动了家乡人就业,也便于管理和沟通。他们自由又有归属感,还不必操心产品的销路。对公司来说,则节约了成本。“锦绣计划让我们有了底气,今年年初,在贵阳火车站和厦门机场又开了两家分店。”

担任妇女民族手工产业协会的常务副会长后,付国艳听到了许多专业化的建议,她正重新装修公司,专门留出一间大房子供协会成员来喝茶聚会,交流分享各自的管理心得。

民族手工有温度,是因为做手工的人心怀对故土对传统的爱,而“锦绣计划”能否在这片营养丰厚的土地上茁壮成长,枝长叶远,取决于可持续发展的战略设计,取决于开拓产业链和开创大市场的突破之旅,取决于那些带着使命感、责任感探索的人们的执着……

或许有一天,“贵绣”花开,在世界手工艺术的舞台上,也有源自贵州深山的限量版“大牌”,成为凝聚中国传统文化和手工艺术的时尚顶级“奢侈品”。不是奢望是目标,对于对“锦绣计划”一往情深的妇联干部和妇女姐妹来说,为之耕耘、为之拼搏,正是“巾帼建新功,共筑中国梦”的写照和缩影。

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言