不忘初心 —— 长征起点上的新征程

80年前,红军两万五千里长征从这里起程。80年后,当年英雄们出征的红色热土上,流传着哪些长征精神代代相传的故事?一脉承袭红色基因的人们创造着怎样的今日辉煌?本刊记者走访长征出发地江西省赣州市,点滴记录不忘初心,从心出发的红军后代的真实人生和巾帼奋斗的风采。

策划/本刊编辑部 采写/本刊记者 柳亚敏

高耸的“中央红军长征出发纪念碑”、壮观的“中央红军长征出发纪念馆”、美丽贡江上的“于都红军大桥”及庄严肃穆的瑞金叶坪革命旧址群、沙洲坝红井……无不昭示着长征出发地于都和红色故都瑞金的红色历史。走访赣南大地,处处能感受到这里人们珍视红色传统、传承长征精神的热情和行动。

红娃们耳濡目染长征精神

一个伟大的民族是珍爱历史的民族。在于都和瑞金,我们看到80年前发生的一切,并没有湮灭在岁月的云烟中,而是一代代传承,成为这里人们的共同记忆和精神基因。

毗邻“中央红军长征第一渡”的于都县长征源小学,教学楼上的红色条幅“扬长征精神,育祖国花朵”十分醒目。“红娃唢呐艺术团”的孩子们穿着红军军装在烈日下排练,汗水顺着脸颊流淌下来,打湿了衣领,演练起来却一丝不苟。趁着孩子们休息时提问,谁是红军后代啊?立马齐刷刷地举起来很多双手。又问什么是长征精神?一个小姑娘抢答:“是团结,是坚持到底。”

这所学校的张小花老师说,学校位于“长江第一渡”,1934年8.6万红军主力正是从这里渡过于都河踏上二万五千里长征路。所以,长征源小学把传播红色文化,弘扬长征精神作为思想品格教育的重要内容。教学楼走廊里挂着于都10位红军元帅的照片和介绍,学校里有“红娃唢呐艺术团”、 “红娃百人合唱团”、“红娃宣讲团”等社团,同学们纷纷以争当“红娃”为傲。

而瑞金的孩子们以红都人自居且自豪。瑞金市金穗学校有一条红色走廊,陈列着孩子们写的红色梦想,记者随手拿起一个,上面写道:“有人说桂林山水甲天下。而我的故乡,虽然没有漓江那样如画的山水,却享有‘红色故都’‘魅力瑞金’ 的美称,让我倍感自豪!” 赣州市妇联宣传部廖思冉副部长说,这里的孩子们走出去,总会自豪地自我介绍:“我是来自红色故都瑞金的,《吃水不忘挖井人》写的就是我们那里!”

九月的金穗校园,三角梅、红叶李绚丽多姿,桂花飘香。校门口挂着校训“亲轻勤,文明行。严实活,师求博。秩执智,生有志。”大队辅导员刘小琴老师特别解释了“秩执智”三个字:“秩是遵守学校规章制度,行为文明有条理;执是执着,面对困难有坚持的勇气,追寻目标有坚定的信念;智是做智慧的少年。我们的校训承袭了红军的长征精神。瑞金是中华苏维埃共和国临时中央政府诞生地,生长在这片红色热土,我们有责任让红军精神代代相传。”教学楼走廊上悬挂了二十多块图版,画的是“毛主席在瑞金”、“红井的故事”、“邓小平分田”、“伙夫就是朱德”等革命领袖在苏区的小故事。让孩子们每周讲一个“红色故事”、学唱一首“红歌歌谣”,还培养了一批红色讲解员,利用节假日,由老师带领到革命旧址群,做红色小导游。让孩子们仿佛“穿越”到了那个战火纷飞的年代,更真实地感受到历史,体验到当年的长征精神。

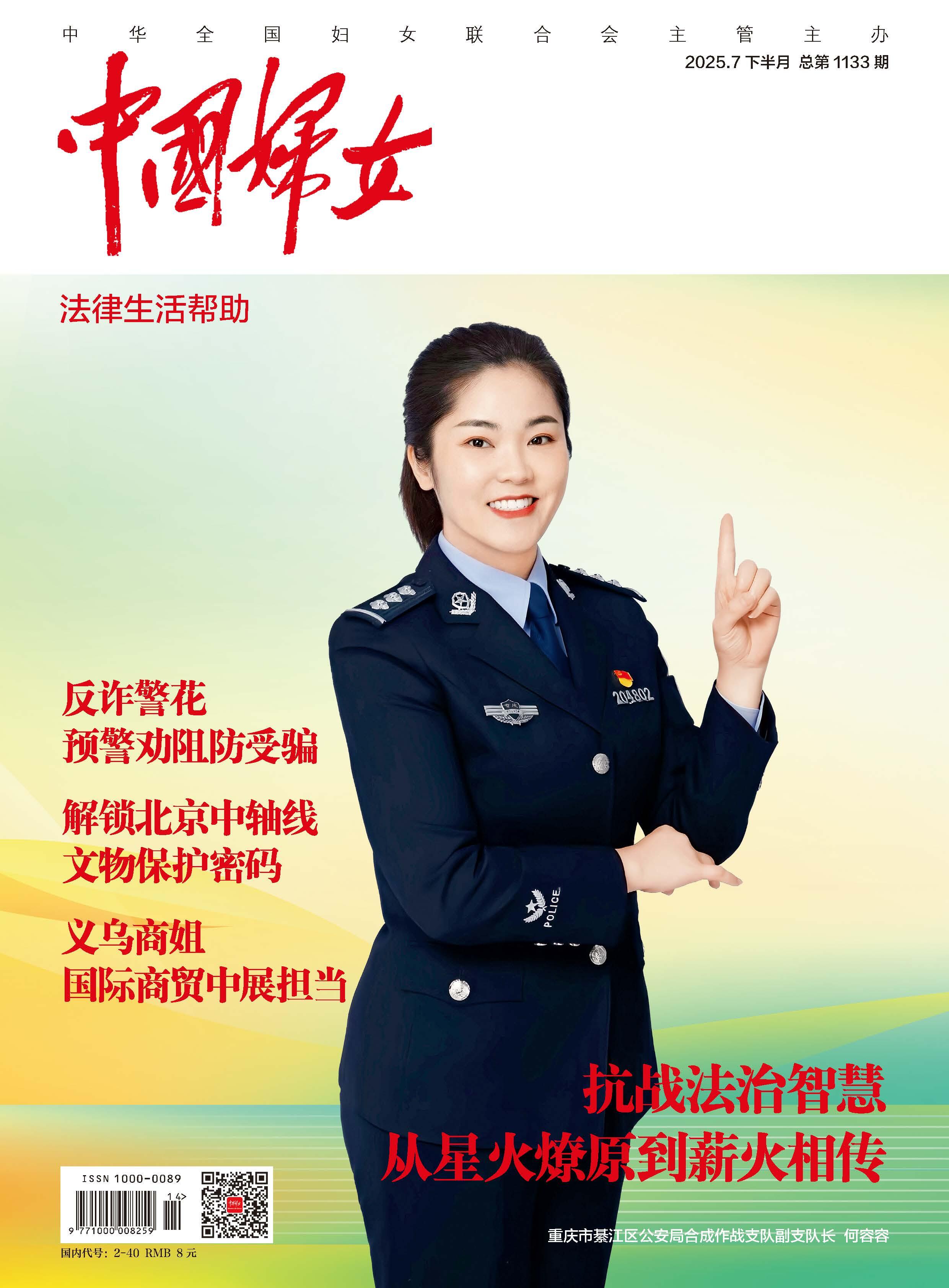

肖婷婷(前排右一)和她的长征源合唱团团友们

红军后代续写凡人传奇

80年前,这里上演着一个个娘送儿、妻送郎参军的感人故事,然而很多人走后再也没有回来。据统计,赣南牺牲的有名有姓烈士就有10.8万人。“红军家属优待证”、“北上无音讯”的通知单和“光荣烈属”荣誉牌是他们留给后人的纪念。而这些红军后代们听着长辈讲述的故事成长,红色精神照耀着他们的人生。

红色歌曲成为最好胎教

肖婷婷是于都县中央红军长征出发纪念馆的一名讲解员,她的太外公温煌均是于都县苏维埃政府主席,外公的两位叔叔和伯伯也是红军,参军后就都再也没有回来。当她17岁成为“长征源纪念馆”的讲解员时,觉得特别神圣:“当我把亲人们的故事讲给观众们听时,仿佛用这样的方式实现了与亲人们的‘重逢’,也让世人记住他们的贡献。”她希望成为专家型的“红色”讲解员,为此,在业余时间,她帮助学校培训小讲解员、自己编写讲解词、教唱红色歌曲。她笑说自己的生活节奏太快,快到只剩下一片红色,但她以此为荣也以此为乐。

肖婷婷还是长征源合唱团的成员,团里很多人都是红军后代。她笑说:“我们合唱团也是够拼的。那年,应中国运载火箭研究院的邀请去北京演出时,一个团友因感冒走台时晕倒了,但晚上还是坚持演出;一次去南昌演出,一个团友在演出路上受伤骨折,但他打着绑带上了台;有次乘坐了二十多个小时的大巴车去贵州演出,到达遵义时已是凌晨……到底是什么在支撑我们?因为我们是红军的后代,一直用红军‘不怕困难、克服困难、征服困难’的长征精神来要求自己。”

为纪念长征胜利80周年,2016年要沿着长征路进行80场巡演,没有任何收入,但合唱团没有一个人打退堂鼓。肖婷婷说:“长征组歌第一首是《告别》,尽管唱了无数遍,但每次唱到‘红旗飘,军号响。子弟兵,别故乡。……红军急切上征途……亲人何时返故乡’时,还是会潸然泪下。在不同的城市演出,我们心里会想:我们的亲人会不会就牺牲在这里?所以每一场演出我们都饱含深情。”

在纪念馆的陈列室里,有一张肖婷婷抱着女儿排练的照片。她笑着说,女儿的胎教就是红色歌曲。怀孕的时候,一直坚持排练。现在女儿两岁了,不高兴时,妈妈一唱《红军渡,长征缘》,立马就会咧嘴笑了。

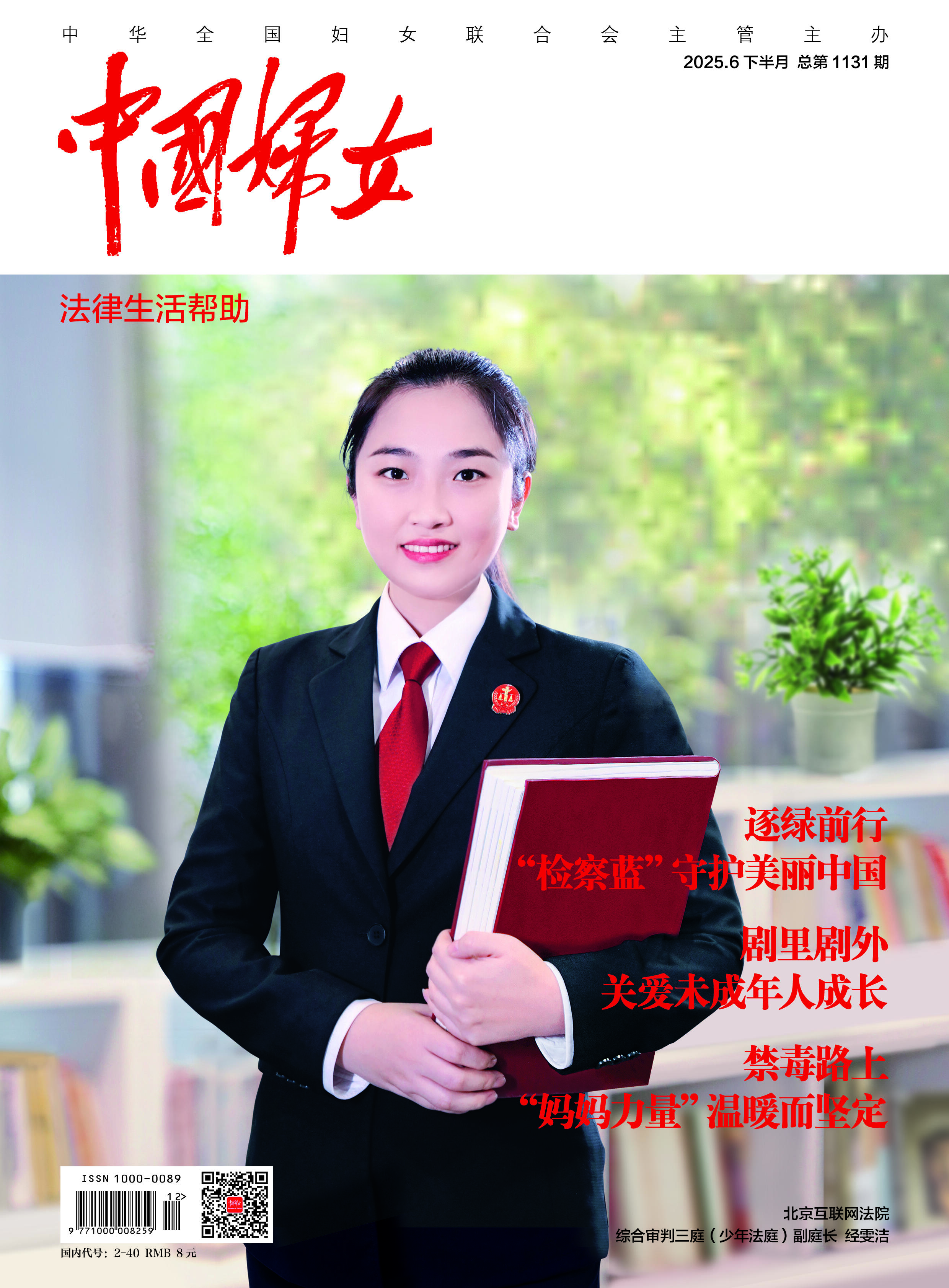

林丽萍一家来到湘江烈士纪念碑园凭吊长征中牺牲的亲人

一路寻亲追寻红色精神

凑巧的是,长征源合唱团有一名团员就是因为参团演出找到了亲人,她叫林丽萍,是于都实验小学的一名音乐教师。讲述这段经历时,林丽萍多次哽咽落泪。

林丽萍的爷爷在去世前叮嘱她的父亲两件事:让他过继给三爷,不要让当了红军的三爷无后;二是叮嘱他一定要找到三爷,把他带回家乡安葬。父亲一直为没有寻找到三爷的遗骨而遗憾。林丽萍参加了长征源合唱团,每到一处演出,看到烈士名录,就一个个寻找三爷“林罗发生”的名字,却一次次的失望。直到2014年,合唱团在广西兴安县演出后,参观湘江烈士纪念碑园时,竟突然看到了碑上那个熟悉的名字——“林罗发生”。刹那间她就像与亲人久别重逢,喜悦与泪水交织,立马拨电话给父亲,声音激动得颤抖:“爸爸,我找到三爷啦,他牺牲在湘江战役!”今年,林丽萍带着全家人来到湘江烈士纪念碑园,凭吊三爷,离开时,她和父亲捧起湘江边的一把土装入了罐子里,“我们不能把三爷的尸骨带回家乡,就把烈士鲜血染红的土带回家乡安葬,为三爷立个坟,跟爷爷团聚……”

她给记者看她的朋友圈,当她那天把找到三爷的消息发布在朋友圈时,一百多人留言,有人祝贺她,而更多的人是请她在今后代为寻找亲人……“他们都是跟我一样的红军后代,尽管亲人早已不在人间,但还是想知道亲人牺牲在哪里,这是一种永远的牵挂。”

林丽萍说,从小听着三爷的故事长大,她把对三爷的牵挂化成了一生一世的红色情怀。当她成为一名音乐老师,就在课堂教唱红色歌曲、组织学生排练舞台剧《十送红军》,组建红星合唱团。11岁的女儿因为经常听她排练看她演出,红军组歌竟也能全部跟唱下来。

甘红兰:红色基因,风中玉兰

公益家风一脉相承

甘红兰,南昌市公安局警官,江西省三八红旗手。她的微信签名是“红色基因,风中玉兰”,解释了她名字的由来。她的爷爷是著名的开国将领、“农民将军”甘祖昌,奶奶是“全国道德模范”龚全珍。

从小见惯了爷爷奶奶帮贫扶弱的场景,“帮助有困难的人”成了她天生携带的基因。当年,爷爷身居将军要职,却辞官回乡当了农民,把家里全部收入都用在为老家修路、搞水利上。“爷爷的工资挺高的,但他的钱好像就是公家的。” 奶奶龚全珍随爷爷返乡后,一直从事乡村教师工作。甘红兰记得特别清楚,奶奶的工资都交由爷爷支配,爷爷只给奶奶留下几块钱生活费,奶奶却毫无怨言。

奶奶离休后扶贫助学,开办了“龚全珍工作室”服务社区群众。甘红兰也不甘示弱,2009年,组织发起了由南昌市公安局女警组成的“爱心妈妈志愿服务队”,帮扶留守儿童和贫困家庭。“2008年,我去某社区走访,看到有一户人家,父母智障,却生了三个孩子,家境十分困难。他们住在一间昏暗的窄屋里,除了床和一张饭桌什么都没有。我就把我的嫁妆一台洗衣机送去了,同时还送去一套棉军被和高压锅、盆。他们很激动,看着他们的笑脸,我心很痛,这些东西对我们来说很普通,但对他们却像是奢侈品。于是我开始着手成立‘爱心妈妈志愿服务队’,把帮扶点选在了这个社区。”

“爱心妈妈志愿服务队”长期帮扶社区里的一对龙凤胎。这家人重男轻女,好东西只给儿子不给女儿,上学也只让儿子去。甘红兰知道后对双胞胎的妈妈说:“女儿长大了要当母亲,读书明理才能管好一个家、教育好孩子、孝顺好老人,将来说不定你也要她来养,她的素质会影响到一个家庭!”妈妈这才同意女儿也去上学。甘红兰又对女儿说:“你好好学,学出个样子来让你妈妈看!”甘妈妈的爱成为这个女孩子成长的动力,她学习成绩优秀,还特别懂得照顾家人。这个社区这样被帮扶的还有七八个孩子,甘红兰认为慈善不是对弱者施以同情,而是给予精神上的支持。她带这些孩子们游玩、吃美食,让他们感受生活的美好,然后告诉他们:美好生活要通过自己的努力去实现。

当年,爷爷帮扶一个叫刘海清的残疾青年的故事广为流传。这样的故事今天也演绎在了甘红兰身上,有个孩子很小的时候,父母因为煤气中毒双亡,跟着六十多岁的外婆一起生活。甘红兰第一次见到他的时候,胆怯、自卑、不说话,对别人怀有深深的敌意,帮扶两年后,效果甚微。后来甘红兰就仔细观察,发现这孩子原来患有严重的脊柱弯曲,身体的残疾与物质的贫乏加剧了他的自卑。于是甘红兰就想方设法教他通过锻炼矫正身形,鼓励他学习打篮球,还委托当地派出所安排新入职的大学生警察帮他补习功课……后来,这个孩子变得 “阳光、开朗、自信”,还有了人生的第一个目标,“就是要像甘妈妈一样当一名光荣的人民警察。”

甘红兰说爷爷奶奶把爱和善良根植于家族中。“做公益不仅成为我的习惯,也是我们家族的习惯,我女儿读大学时选择‘人类与社会服务’专业,有人不解,问她为什么选择这样一个冷门的专业,她说是为了将来更好地为人民服务。”

甘红兰还记得21岁那年,奶奶送给她一个粉红色的日记本,扉页上写着:“人世间只有时光对每个人都是公平的,有人创造出辉煌的业绩,有人却在懒散中消失,希望你牢牢地抓住它,每天有个新的开始,每天打一个漂亮的胜仗。”时隔多年,这些文字依然给甘红兰莫大的力量,“向奶奶看齐,保持与人为善的本性,做一个有信仰有追求的人。”她庆幸她自豪,红色精神是她家代代相传的纽带:“这是骨子里有的,永不会失传。”

新长征路上创造美好生活

走进瑞金叶坪革命旧址群的妇女生活改善委员会旧址,仿佛看到当年的妇女干部们热火朝天开展工作的场景。在这里,写下了中国妇运史上诸多第一,第一次实行了男女同工同酬,颁布了第一部婚姻法……在解放妇女、培养妇女、团结妇女,组织和发动妇女等方面都有开创性的建树。今天,这里的妇联干部也不忘历史,在新时代新长征的路上创新不辍,为建设富饶家乡,带领姐妹们昂扬奋斗。

妇儿之家传承红色精神

赣州市妇联副主席罗云介绍说,纪念长征胜利80周年之际,赣州市妇联组织各县(市、区)开展网上主题教育、巡回宣讲、瞻仰革命先烈纪念场馆,以“弘扬井冈山和苏区精神·传承良好家风”为主题,推展2016年寻找“最美家庭”活动。

以妇女儿童之家作为基地,教育广大妇女注重家庭、家风、家教,在家庭建设中传承红色精神,发扬光大中华民族传统家庭美德。目前全市七百多个村落社区建起了巾帼宣传队,带动妇女开展广场文艺活动,宣传党的方针政策、传颂家庭美德,丰富了妇女精神文化生活,成为社会主义核心价值观宣传的生力军。

在黄沙村的妇女儿童之家,瑞金市妇联主席钟瑜介绍说,这个由妇联出资5万元建立的妇儿之家配置了图书、玩具,孩子们在周末或假期可到这里阅读、下棋,还设立了亲情视频聊天室,方便孩子们与外地打工的父母进行视频聊天。而这里的一大特色,就是定期由大学生志愿者前来对孩子们进行红色教育。黄沙村为此还深入挖掘和丰富红色文化资源,修建了一座革命烈士纪念亭,开设了《信念的力量》现场教学课程。这里的华屋村曾有17位华氏兄弟参军,参军前夕,为表达革命必胜的坚定信念,每人在后山上栽下了一棵松树。后来这17位栽松的华屋籍红军战士全部壮烈牺牲,但17棵青松却已长成参天大树,黄沙村的妇女儿童之家经常组织孩子们来到17棵青松前祭奠英烈,传承红色精神。

巾帼创业实现理想

当地的妇联组织为了帮助妇女就业、创业费尽了心思,不仅帮助解决创业资金的燃眉之急,还对姐妹们进行各种技能的免费培训。

于都县电商孵化基地2015年至今共组织了52期电商培训,培训了5160名学员,女学员1806名。

在孵化基地,年仅28岁的曾小燕凭着祖传的手艺,做起了江西特产雪片糕的生意。从2010年开始至今6年,合作的商超实体店已经超过两百家,妇联还把她的雪片糕推荐选入 “特色中国于都馆”陈列。而通过妇联的免费电商培训,她的创业更上一层楼。

曾小燕说:“我的爷爷是红军,是我的榜样。‘不畏艰苦,女子当自强’是我的座右铭。” 她有一个小小的心愿:就是希望自己的产业做大做强,带领更多的姐妹们创业就业。爱出者爱返,得到了来自妇联的帮助,她也想为社会创造更多的价值。而孵化基地的另一位妇女创业者何芳,曾在北京工作,认识了当时是国旗护卫队员的男友,婚后随丈夫回到了他的家乡。她说当年爱上男友,就是爱他身上正直的红色气质。通过妇联组织的培训,她业绩斐然,从微商小白到月入过万,实现了自我价值,也更爱上了这片红色土地。

勤奋脱贫,创造美好生活

赣州市妇联宣传部段思冉副部长一直陪同记者采访,路过家门而不入,她说这对她来说是常事。精准扶贫要求每个干部联系一个村,长期驻扎在村里,一个月回不了几次家。罗云副主席说,赣州市妇联的干部始终带着感情,进村入户,从群众最急需解决的困难入手,积极争取项目资金,推进精准扶贫工作落到实处。近几年来,先后争取和协调资金710余万元,解决了群众行路难、喝水难、灌溉难等老大难问题,帮助越来越多的妇女群众摆脱贫困。

在黄沙村,记者走访了脱贫的刘道秀一家。

墙上挂着全家福和2016年1月20日颁发的“脱贫光荣证书”。说起生活的改变,女主人刘道秀和丈夫华丛祁连连说:“没有党的扶贫政策就没有现在的幸福生活。”在住进小洋楼之前,刘道秀家只有三间半小土坯房,刮风起土,下雨漏水。夫妻俩有四个儿子两个女儿,多年来,因为住房的原因,全家人想过个团圆年都成了奢望,孩子们只能每年一人轮流回家陪父母过年。直到2014年住进了两百多平方米宽敞的房子,他们全家才过上了第一个团圆年。房屋改造中村民们享受到了多项好政策,刘道秀一家住进小洋楼,前后只花了不到十二万元。

刘道秀指着墙上的“脱贫光荣证书”,连连说是党的政策好,二儿子华水林承包了8亩大棚,一年下来收入颇丰,蔬菜瓜果都自给自足。又因为村里开通了邮政E流,他种的菜不用出村就可以销往外地。刘道秀说:“勤奋、发狠!”这是他们家传承的红色家风,丈夫华丛祁的三位长辈都是红军,也都是“十七棵松”的栽种者,红色精神也是镌刻在这个家族人生命中的记忆。

在黄沙村村史展览馆里,记者看到了一张产业扶贫规划图,标注着油茶种植区域、养蜂基地、蔬菜种植区域等,每个区域标注带动了多少农户。村支书黄日生的“宏伟蓝图”是“山上种油茶、毛竹,缓坡地养蜜蜂,田间种瓜果蔬菜,整片搞红色旅游”。而在这些工作中,一直活跃着妇联的身影,定期组织“最美家庭”、“五好新女人”等系列竞评活动,引导姐妹们争树社会新风尚,用行动传承红色精神。

不忘初心,从心出发。新时代的妇联干部们像前辈一样,带领妇女奋发图强,以长征精神为内生动力,生动演绎着干群鱼水情、邻里一家亲、和谐家庭乐的画面,不愧于这片红色热土的馈赠。 (部分文字整理/田华)

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言

黄晓薇:全面学习把握落实党的二十大精神 为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献智慧和力量