娜仁花:把草原母亲的爱传递出去---

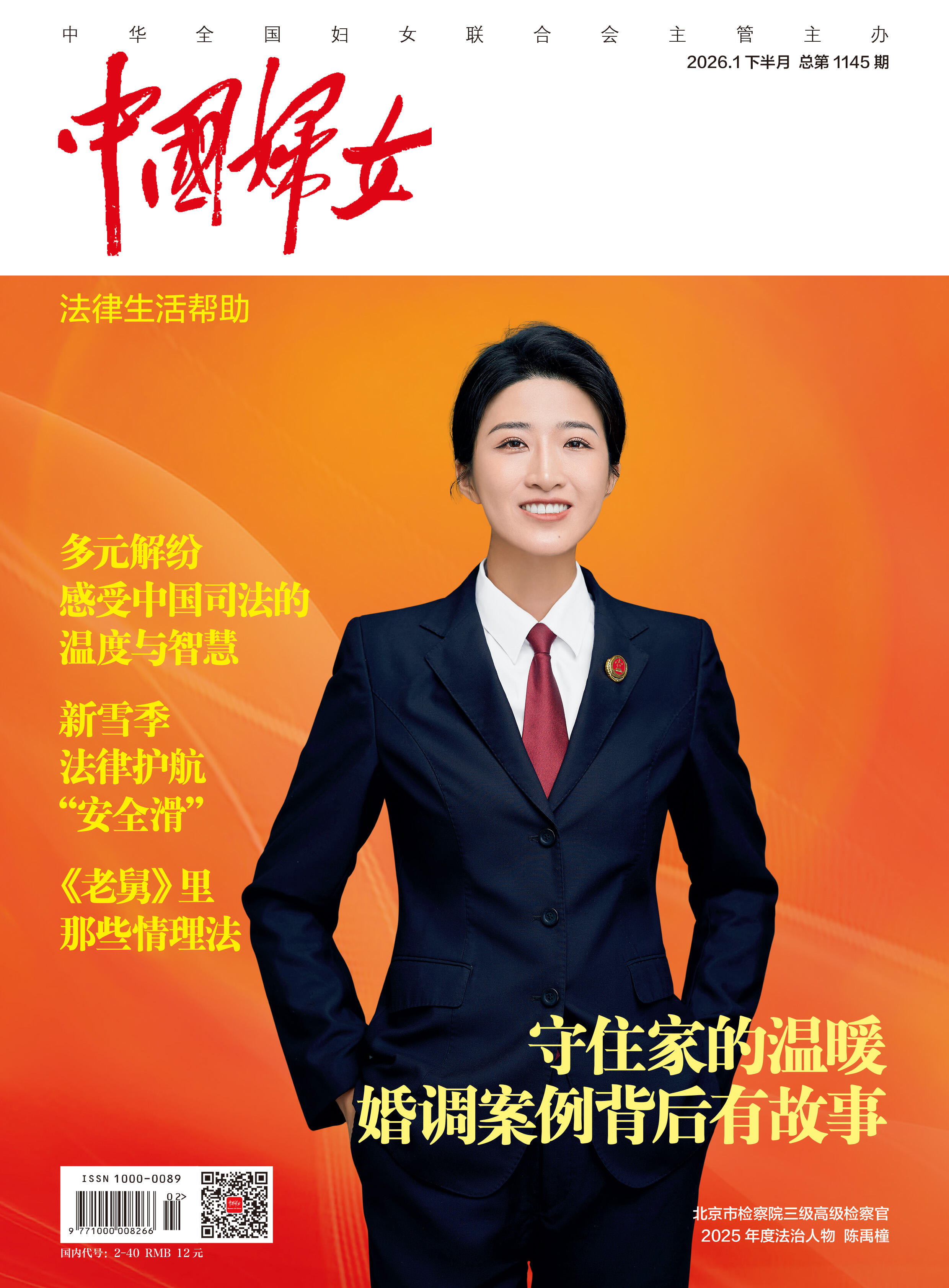

在电影《额吉》中,娜仁花背着养子,满脸慈爱

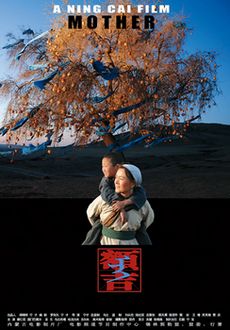

2011年10月22日晚,著名演员娜仁花身着一袭华丽的湖蓝色晚礼服,走上了第28届中国电影金鸡奖的领奖台。作为本届金鸡奖的最佳女主角,她说出的获奖感言是:“我真的很激动……这个奖不仅是对我演技的肯定,对我付出的肯定,更是对爱的肯定。因为《额吉》是一部呼唤大爱的影片……我们的社会需要爱,人与人之间需要爱……”

从颁奖典礼现场回到家中,娜仁花10岁的儿子对她说的第一句话是:“你为什么不说感谢导演?”“为什么非要说感谢导演呢?”娜仁花有些不解。“因为别人获奖时都说感谢导演的。”儿子一本正经地解释。娜仁花笑了:“妈妈当然感谢导演,但对导演的感谢妈妈私下有很多机会表达,而站在领奖台上,妈妈更想传递一种大爱,也希望你长大后能心存大爱。”

11月3日的午后,当娜仁花向本刊记者回忆起她和儿子的这段小插曲时,满脸幸福。她说儿子听了她的这番话,有点似懂非懂,但她相信,终有一天儿子会明白的。

草原上开出美丽的向阳花

二十多年前,电影《乳燕飞》里那个练体操的漂亮女孩打动了无数的影迷,她有一个好听的名字——娜仁花。娜仁花,在蒙语中是“太阳花”的意思。当时,年仅17岁的娜仁花有着和她的名字一样耀眼的星途。

谈到自己走上表演这条路,娜仁花说,完全是命运的安排。因为形象好,娜仁花在学校里经常有出头露面的机会。但是,她又是一个非常害羞的孩子,不爱和别人说话,在课堂上,老师叫她念课文她都害怕。那时候的娜仁花,对于演戏没有任何向往和追求,她的父母都是国家干部,和文艺毫无干系,他们希望从小体弱多病的女儿长大后能做一名医生。然而,她还没来得及追求自己的理想,命运就为她铺就了另一条路。

娜仁花13岁那年,《战地黄花》剧组来到内蒙古锡林浩特,他们想要寻找一名蒙古族小女孩来扮演剧中小孙女的角色。漂亮的娜仁花被老师推荐去试镜。大大的眼睛、清澈的眼神,纯净得像一朵美丽小花的娜仁花立刻吸引了导演的目光,试镜顺利通过。后来的《乳燕飞》剧组,也正是因为《战地黄花》里的那个漂亮的小姑娘而找到了她。《乳燕飞》公映后,娜仁花一炮走红,青春靓丽的她成了当时炙手可热的偶像明星,片约纷至沓来。

随后,娜仁花出演了《爱情与遗产》、《叛国者》、《大地之子》等多部电影。娜仁花说,最忙的时候,她同时要接拍三部电影,每天都在为拍戏而奔波。这样的生活让善于思考的娜仁花开始困惑了:“我觉得自己就像一块海绵,快被挤干了。在《大地之子》中我演的是一个年龄跨度很大的角色,要从18岁一直演到40多岁,可我当时只有19岁。我演着演着就觉得演不下去了,因为我找不到那种经历了生活沧桑的成熟女性的感觉,我驾驭不了角色,我需要充电。”于是,娜仁花决定去读书深造。

1982年,娜仁花考入了北京电影学院,开始了四年的学习生涯。

从电影学院毕业时娜仁花23岁。她对未来有着自己的思考,如果走出校园后继续拍戏,该怎样超越以前的自己?如果留校任教,与恩师们相比,自己还太显稚嫩。娜仁花说,遇到问题,她喜欢“往里求”,这是她很小的时候,妈妈就教导她的。人要往里求、不往外求,就是要多反省自己,多看自己的不足,不要只想从外面得到。正在她为自己的不足感到困惑时,命运之神又为她提供了新的选择。学校有一个去英国伯明翰大学交流一年的机会,而英文水平很好的娜仁花成了合适人选。

1987年,娜仁花开始了异国求学之路,先到伯明翰大学文学院戏剧系访问学习了一年,第二年又考入英国国立电影学院导演系,一去就是8年。在英国的8年里,她学到了很多知识,有了丰富的编导、制片等实践经验,还为英国电视台拍摄了大量介绍中国民俗风情、优秀作品的纪录片,成了既能演戏,又能导演,还可以做制片的多面手。

让世界知道草原母亲的爱

1995年,娜仁花回到国内。2001年的一天,娜仁花接到了一个陌生导演的来电,导演自我介绍说叫宁才,是一个蒙古族导演,正在筹拍一部根据真实的历史事件改编的电视剧《静静的艾敏河》。当宁才讲完这部电视剧的故事梗概后,娜仁花动心了。剧中的蒙古族母亲,用自己伟大的母爱,抚养了几名来自上海的孤儿。这种弘扬无私大爱、关注弱势群体的题材,她最喜欢。

拍摄《静静的艾敏河》跨越了夏秋冬三季,娜仁花与这位大胡子导演也由相识、相知到渐生情愫。当浸透着他们心血和汗水的作品终于问世时,他们的爱情也瓜熟蒂落了。

电影《额吉》与电视剧《静静的艾敏河》是同一题材,讲的都是三年自然灾害时期,上海的3000名孤儿被大迁移到内蒙古,草原上的“额吉”们用博大的母爱接纳了这些孤儿,让他们有了新的家。相隔10年后重拍同样的题材,娜仁花有自己的想法:“回国后,我发现一些国外正在抛弃和远离的观念却被今天的我们所热衷,比如看重金钱、房子和珠宝,而以前人与人之间的那种真诚却在一点点减少。在经济高速发展的今天,我觉得更需要呼唤和张扬大爱精神,提倡人们回归人性的本真。”

在电影《额吉》中,娜仁花扮演的是一位慈爱善良的草原额吉琪琪格玛,她不顾丈夫的反对领养了上海孤儿珍珍和雨生,给了两个孩子无私的爱。

再次饰演草原额吉,娜仁花说:“我已经不是10年前的娜仁花。真正成为母亲后再来演母亲,我发现自己的表现完全不同。回想起以前演的母亲,也许演得很像,观众看不出来,但我自己知道,那是装出来的。现在演额吉,我对孩子所有的爱都是从心底里自然流淌出来的。”

拍摄过程中,娜仁花也接触了几位真正收养了上海孤儿的草原额吉。其中有一位老额吉让她很有感触。老额吉身上穿的长袍是由一块块小小的三角形碎绸缎拼接而成的,这种衣服被蒙古族人叫作百纳衣。老额吉说,这件百纳衣是儿媳妇给她做的,那一针一线缝成的百纳衣,让老额吉十分满足。而这个孝顺的儿媳就是被老额吉收养的上海孤儿的媳妇。老额吉的儿子已经完全看不出是来自上海的孩子,他脸庞黝黑、高高大大,俨然一个典型的蒙古汉子。

现实中,这些在草原上长大的孤儿有很多已经找到了自己的亲人,他们也曾回到上海探望自己的亲人,但后来他们还是选择回到草原,因为这里有他们朝思暮想的草原额吉,有他们熟悉的温热奶茶,他们已经离不开大草原了。

娜仁花说,蒙古这个游牧民族有着四海为家的豪情,他们不在乎地域的差异,他们的生活和自然离得很近,他们的性格也因此更显纯朴。记得电影里有一个情节,琪琪格玛收养的孤儿雨生说,自己还有一个亲生哥哥。琪琪格玛知道后觉得再苦也不能让亲兄弟分开,于是她找到了雨生所说的哥哥,并收养了他。可后来她发现,雨生在说谎,那个男孩根本不是他的哥哥。知道真相后,村长劝她说,把那个孩子送走吧,这样家庭负担会轻一点。但她说:“不行,他已经叫我母亲了,我不能不要他。就算一头小羊,我也不能眼看它饿死。”琪琪格玛的话很自然,也很纯朴,她不会觉得自己这样做有多么伟大,就是一种人性的自然流露。

美丽典雅的娜仁花

爱心搭桥成就寻亲之旅

《额吉》拍完后,在娜仁花和导演宁才的共同努力下,《额吉》剧组联合内蒙古《北方新报》等多家媒体共同发起了一次跨省寻亲的公益活动,他们带领由南方孤儿代表组成的“跨省寻亲团”在无锡、苏州和上海等地展开了寻亲之旅,并通过新闻报道为他们寻找失散的亲人。

在寻亲活动的现场,一位叫朝鲁的上海孤儿拿出了一个发黄的小布条,小布条上写着两个名字:“张月美”和“华玉名玥”。这个小布条是朝鲁来到内蒙古时,养母在她身上发现的。当时这个小布条就别在朝鲁的衣服里。养母发现后便一直当宝贝保存着。直到这位母亲去世时,她才将这个布条交给了朝鲁,并告诉她:“这是当年你的亲生父母别在你身上的,也许有一天你会找到他们。”白色的布条已经变成古老的黄色,别针上锈迹斑斑,但它为朝鲁寻亲提供了充分的依据。

而寻亲团里,除了上海孤儿,还有两位草原母亲的代表,当有人问她们:“如果你的孩子找到亲生父母,你会怎么样?”两位母亲给出了一样的回答:“那好啊,我们的孩子可以多一个亲人,多一份爱。”

娜仁花说:“看着那感人的一幕幕,我仿佛又回到了影片里。?现场的气氛、情景和影片连在了一起,我不知道自己是演员还是真实的草原母亲,因为《额吉》里也有孩子长大后要回去寻亲的情节。临走前,老额吉亲吻了孩子的额头,这是蒙古族特有的表达方式,包含着母亲对孩子深深的爱和祝福。”