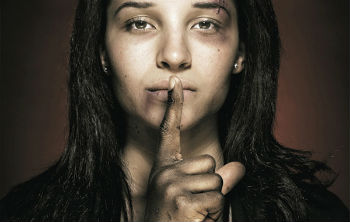

抵制家庭暴力 从认识开始

在反家暴理念已经深入人心的今天,我国的家庭暴力发生率仍高达30%以上。促使男性选择家庭暴力的心理根源是什么?女性怎样有效抵制家庭暴力?只有对家庭暴力有更多的认识,才能知道如何面对它。最高人民法院中国应用法学研究所性别与法律研究中心主任陈敏,研究家庭暴力十年有余,接受了本刊记者的采访。

剖析:家庭暴力是一种扭曲的沟通方式

问:家庭暴力应该怎样定义?

答:按照婚姻法对家庭暴力下的定义,只要采取殴打等手段给家庭成员的身体、精神带来伤害,就是家庭暴力。这样的规定保护范围更宽泛,也符合一般人对家庭暴力的理解。

但是在家庭暴力研究领域,国际通行的认定标准却不是这样。是否构成家庭暴力,是以施暴人的暴力行为是否已经形成一种行为模式为认定标准的。我们所说的家庭暴力,是持久而反复的,已形成固定模式的暴力。而且家庭暴力的形式并不都是拳打脚踢,在心理上施加折磨严重到一定程度,也属于家庭暴力。

问:为什么会出现家庭暴力?

答:家庭暴力之所以会产生,本质上是因为施暴人想要控制受害人,想通过施加暴力得到服从。也就是施暴人希望他说了算,不容得女人挑战他的权威。

一旦施暴人发现,暴力能快速解决冲突,掌控局面,不用真正面对两人间存在的问题,而且不用做任何让步、不需要付出任何代价,就能得到受害人的服从,他们就会把暴力当成一种有效的沟通方式,反复用暴力解决问题。这就形成了固定的相处模式。

问:家庭暴力和男性的脾气好坏、生活压力大小有关吗?

答:不少人都觉得,家庭暴力往往是施暴人在震怒下失手打人,这是一个误区。其实,施加暴力和脾气好坏、自控力如何、文化水平如何都没有必然联系。相反,实施家庭暴力的人,可以是学历很高的人,也可以看起来文质彬彬,性格很好。“两副面孔型”才是施暴人中最常见的类型。

施暴是理智的选择,并不仅仅是情绪的宣泄!因为脾气再不好的施暴人,他心里也有分寸:什么人能打,什么人不能打;什么时候能打人,什么时候不能打人。如果警察来了,绝大多数施暴人就不敢继续施加暴力,更不敢打警察,因为他们知道那样自己会付出代价。

有些男性施暴后解释说,自己是因为压力过大才一时失控。研究显示,施暴人应对压力的能力和正常人无异。一般人压力大可能会吃不下饭,睡不着觉,情绪低落,但不是每个人都会施加暴力。所以家庭暴力和生活压力大小并没有必然联系。

问:家庭暴力和女性的过错有关吗?

答:“有些女人找打”,甚至女性自己都认同这一点。家庭暴力和女性的过错有关,是我们文化中另一个根深蒂固的误区。也许遭受家庭暴力的女性确实有令施暴人气恼之处,但打人就是不对的。反过来,丈夫也会有让妻子气恼的时候,但多少人存在“有些男人找打”的观念呢?人们认为丈夫打妻子有合理性,是因为社会文化默许男性对女性施暴。

辨识:谁离家庭暴力最近

问:什么样的女性更容易遭受家庭暴力?

答:根据研究,遭受家庭暴力的女性,并没有一致的性格和行为特征。不能说唠叨的女性更容易挨打、强词夺理的女性更容易挨打等等。但是我们发现,在以下两个阶段,女性更容易遭受暴力。

一种是提出离婚或刚刚离婚的女性,另一种是处于同居状态、提出分手的女性。这是因为,当两人关系处于不稳定状态时,施暴人更急切地想要控制受害人,他们认为暴力是使妻子或女友不敢离开的最有效办法。

问:什么样的男性是可能进行家暴的“危险人物”?

答:只要了解了家庭暴力产生的原因,在恋爱阶段就能分辨出来。研究发现,容易变成施暴人的是那些有强烈的控制欲的人,他们不自信,没有安全感。以下十项特征,他符合的越多,就越危险。

一、大男子主义,有严重的男尊女卑意识,希望凡事他说了算。

二、极度嫉妒,无中生有地怀疑你和其他异性有不正当关系。

三、想控制你的生活圈,限制你和他人交往,想要掌握你的行踪。

四、一旦你决定离开他,他会以下跪恳求、自虐、自杀来阻止。

五、自私自利,强求你牺牲自己的利益满足他的需要。

六、在外自我压抑,不敢说不,常常委曲求全,看起来过分随和好说话。

七、生长于存在家庭暴力的家庭。

八、人际交往不良,时常用暴力解决问题。

九、他对你动手后,推脱是因为压力大、喝了酒或者你有错在先。

十、他摔东西或打人后,真诚悔过,却屡悔屡犯。

问:丈夫滥施家庭暴力,妻子和孩子也会有暴力倾向吗?

答:暴力有“习得性”。这就是为什么,生长在暴力型家庭的孩子长大后,也更容易成为施暴人。同时,长期遭受家庭暴力的女性,也更容易以暴制暴,伤害或杀害施暴人。这固然与她们对施暴人累积下的仇恨有关,但也与她们长期耳濡目染,潜移默化地认同并习得了暴力这种沟通方式密不可分。同理,长期遭受家庭暴力的女性,对孩子施加暴力的可能性,比一般女性高出一倍多。

正因为家庭暴力具有这种“习得性”和“代际传递性”,所以杜绝家庭暴力对遏制此类女性犯罪和打破暴力传递链条有非常重要的意义。

建议:不要轻易原谅施暴人

问:万一男方是个有家庭暴力倾向的人,该怎么办?

答:首先在恋爱的时候就要睁大眼睛,观察他是否有施暴人的那些典型特征。如果他的确很像个“危险人物”,可以帮助他提升自信,增加他的安全感,或者说服他去进行心理治疗,让他意识到建设性的沟通方式比简单施暴效果更好。

如果他已经偶尔施加暴力,千万不要轻易原谅。因为施暴人的哀求,甚至是自虐、自杀行为,实际上都是出于控制受害人的心理。一旦他认为施暴可以达到他的目的,还能得到原谅,暴力就会愈演愈烈。

问:已经深陷家庭暴力时,应该如何摆脱?

答:心理学上有一种“社会交换理论”,如果一个人发现他的行为不能帮助他达到目的,这种行为的发生几率就会降低。这个道理很简单,如果他动手就能解决问题,为什么还费神和你商量或争辩?

所以摆脱家庭暴力的关键就是,让施暴人知道,暴力不能帮他达到目的,他无法通过暴力控制你,从家庭暴力中,他不但得不到任何益处,还要付出很大代价。只有这样,才能避免进入不断循环升级的暴力之中。这个代价可以是家庭内的,比如离家分居一段时间以示惩罚;也可以是来自家庭外部的,比如告诉亲友或社会团体自己正经受家庭暴力,或者报警,多数施暴人害怕自己滥施暴力的一面被公之于众。

当然,如果这些方法都无法制止家庭暴力继续发生,受害人想要摆脱施暴人,就要向司法机关求助,让施暴人为他的暴力行为付出应有的代价。

问:如何在打官司时证明家庭暴力的存在?

答:家庭暴力的存在和程度是由受害人负责举证的,当然取证很难。因为家庭暴力一般发生在家里,有隐蔽性,不容易有证人,而施暴人又不可能自认。很多遭受家庭暴力的女性都对身上的伤遮遮掩掩,不愿就医也不愿让别人知道是被打的。

所以要提醒遭受家庭暴力的女性,一定要注意收集证据。

一方面是收集能证明自己受伤情况的证据:比如挨打后马上就医,告诉医生这是家庭暴力造成的伤,要求在病例中做记录。比如在48小时内报警,请公安机关开出验伤通知书,到指定医院验伤,到司法鉴定机构做鉴定。比如对受伤情况进行拍照。

另一方面是收集能确定施暴人的证据:比如挨打时大声呼救,引起邻居注意。比如在施暴人事后悔过道歉时,要求他写下悔过书、保证书并落款。比如当施暴人使用器具施暴时,保留好沾有他的指纹和你的血迹的器具。比如在家中安装隐蔽的摄像、照相设施,记录施暴过程。