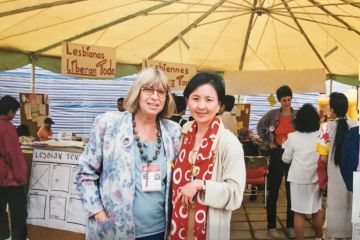

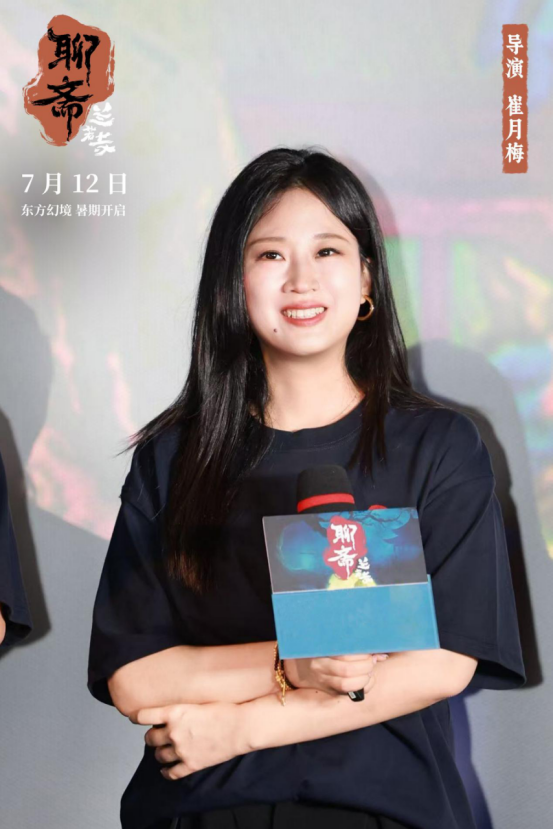

独家专访《聊斋:兰若寺》导演崔月梅、刘一林:赴一场东方志怪的奇幻视听盛宴

7月12日,由追光动画出品的“新文化”系列第二部电影《聊斋:兰若寺》在全国上映,影片由《长安三万里》原班人马打造,由崔月梅、刘一林等联合执导,将带领观众走进瑰丽奇幻的东方志怪世界。

《聊斋:兰若寺》是国产动画史上首次以故事集的形式呈现“世界短篇小说之王”蒲松龄的经典名著《聊斋志异》。电影采用“1+5叙事结构”,以主线《井下故事》串起《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》五个经典故事,每个故事内容独立,且匹配了各异的艺术风格,让观众在一部电影的时间里体验到六种迥异的视觉美学和叙事节奏。

首映礼上,许多女性观众和孩子们身着国风华服,在电影海报和角色立牌前拍照留念,感受中华优秀传统文化与电影艺术共振带来的魅力。现场还展示了各种周边纪念品,进一步营造出浓郁的观影氛围。影视文化组织“不散观影团”的杨晶说:“我最喜欢的篇章是《鲁公女》,无论是男女主角的渐进式爱情,还是‘地狱美学’黄泉路场景的制作,都让我有‘二刷’的冲动。因为和导演互动,我还收获了6张电影海报,妥妥的幸运儿一枚呀。”

杨晶向记者展示与导演互动收获的电影海报

制片人宋依依表示,《聊斋志异》继承了魏晋志怪和唐代传奇的传统,兼具思想深度与艺术创新,曾被鲁迅评价为:“读者耳目,为之一新。”追光动画在本次对动画电影创作中,从故事剧情、美术风格、视听感受等各个方面着力,求新求变自我突破,希望为观众打造一次新奇有趣,沉浸超然的东方志怪之旅。本刊记者独家专访了导演崔月梅、刘一林,和观众一起沿中式志怪的文化脉络,探寻东方幻境。

Q:《聊斋:兰若寺》作为一部取材于中国传统经典文学的动画电影,创作初衷是什么?

刘一林:我们最初决定改编《聊斋志异》,正是看中了它卷帙浩繁的志怪故事与天马行空的想象力,这两点与动画电影的呈现形式非常契合。为了呈现原汁原味的“聊斋世界”,我们选用了原著相同的故事集的形式。《聊斋:兰若寺》是追光动画“新文化”系列的第二部作品,第一部是《长安三万里》,这个系列都是以历史中广受尊崇的闪光人物和经典作品为创作对象,通过动画的形式回望这些闪光人物的传奇故事,以此传承中国经典文化。

崔月梅:重读《聊斋志异》,才发觉蒲松龄笔下的鬼狐精怪只是表象,少年时,它们满足的是对志怪故事的猎奇心;年岁渐长,我才被那些幽微的情感、人世间的纠葛吸引——爱而不得、义字当头、欲望与慈悲的拉扯,全都借一个光怪陆离的壳子盛放。所谓“鬼魅”,不过是放大镜,照出广阔的人间与复杂的人性。越长大,就越体会到,聊斋不仅仅是志怪故事,而是大千世界的温度、纹理、悲欢,尽在其间。

Q:《聊斋:兰若寺》是5个单元的合集,“1+5”这种叙事手法在中国动画电影里前所未见,为什么会选择这样的叙事结构?

崔月梅:《聊斋志异》本身就是部短篇小说集,当然也可以扩充其中的某一个故事,因为我们电影的主旨是尽量呈现原汁原味的《聊斋志异》,所以我们用短篇集的形式去表达它,用蒲松龄和两个精怪在井底讲故事的形式去串联。

刘一林:在篇章的选择上,我们既考虑了大众熟知的经典,如《画皮》《小倩》和《崂山道士》,也挑选了一些相对冷门但意境丰富的作品,比如《莲花公主》。《莲花公主》中有许多关于梦境和想象的元素,充满了诗意和奇幻色彩,因此我们决定将其纳入。《聊斋志异》表面上是讲述志怪故事,骨子里仍是人世间的真、善、美。我们在电影里把这层内核放大:片尾用五句话收束——见贪心、见真心、见乱世情、见夫妻情、见生死情,让志怪故事最终回到中国人心底最朴素的道理和情感上。

Q:《崂山道士》这个篇章在动画制作上,人物、场景都是“毛毡”的质感,与其他篇章的动画制作不同,为什么这样处理?

崔月梅:《崂山道士》的呈现形式是在一次次排列中“长出来”的。我们最初翻阅木雕、版画、皮影等大量参考,最终却回到日常:毛毡。因为之前有一阵做手工的时候,做过毛毡的东西,我就想起来这个东西其实还挺符合动画制作的,一是它来自于生活,本身也是一项非遗艺术,二是它的表现是可以非常丰富的,因为毛毡的线其实跟我们的笔刷是一样的,可以叠很多层次,表现上也很有韵味,所以最终选择用这个方式表达。

Q:与真人电影相比,动画电影在表达情感和故事时有其独特的优势,当然也有一定的局限性。在创作过程中是如何充分发挥动画的特点,同时又避免其局限性,使影片能够更好地触动观众内心的?

刘一林:我以《画皮》篇为例,动画在呈现上的优势是视觉层面,这个篇章我们整体想传递一种极致东方的古典凄美,我们发现整个宋画中本来就讲究平衡和谐,大面积留白意向的表达,特别适合我们的表达方式。所以我们借用宋画中很多元素去呈现了不同情绪,比如对称构图和平衡性构图去展示他们的平淡生活,大量留白镜头和折枝构图用到书斋,显得更有意境。我们还参考了很多宋画,《画皮》的意境都是按照宋画这种感受去走了。

另外,动画形式会给人一种抽离感,《聊斋志异》原著里的《画皮》毕竟是一个志怪故事,真人实拍会更惊悚,动画能很好地实现中和,放飞想象力,让观众在一种若即若离的感受中更好地体会鬼魅狐妖外壳之下的人心世情。

Q:作为团队里的女导演,您有哪些独特的视角和思维方式?

崔月梅:女性视角带来的,首先是更纤敏的触感。原著里,写到王成媳妇,常止于“夫妻”二字,情感被事实一笔带过。我们接手剧本后,把镜头悄悄推到她身上:深夜灯下的欲言又止,临行前替他整衣角的迟疑,以及墙外那声几不可闻的叹息。短短16分钟,这些细节让妻子不再是故事的注脚,而成为会担忧、会心疼的真实女人——她的不安与温柔,来自生活,也回到生活。

刘一林:我主要参与《井下故事》和《画皮》篇章的导演工作,在《画皮》篇中我们采用了宋画的质感,是比较难呈现的一种效果。我看到不少观众对《画皮》篇的讨论,有关于宋画风格的,也有关于陈氏女性视角的。女性视角是我们创作初期就确定的。我个人觉得女性导演和男性导演在创作时的思维方式没有区别,我们都是用同样的方式在完成创作。最大的区别其实是个人情感或者说感受上的,比如创作《画皮》的时候,从身份上更能代入与感受陈氏的心境,理解她在故事中的各种委屈、不甘与挣扎。

Q:参与执导《聊斋:兰若寺》,您获得了哪些宝贵的经验和成长?对未来的新想法和新规划是什么?

刘一林:以后创作决策会更精准,会更懂得如何坚持自己,就像《画皮》篇坚持呈现宋画的质感一样。选用宋画的风格,其实是创作期间一度想要放弃的,由于折枝构图和色调处理需要大量手工调整,无法完全依赖技术工业化批量生产来实现这种美感,非常困难。角色、树木甚至屋顶的颜色搭配都需要单独处理。此外,为了营造小镇的祥和氛围,我们在群居房屋的构图上也下了不少功夫,使其显得更加幽静舒适。最终,我们通过技术与艺术的结合,实现了这一独特的视觉效果,仿佛是二三百人共同绘制一幅画。很庆幸,我们坚持选用了这个风格,才呈现出了这个篇章凄美哀婉的质感。

崔月梅:导演要负责的比之前只做角色设计多得多。站到导演的位置,视角必须被拉宽:不仅要“看见”人物,更要“听见”他们内在的动机与情绪。动画角色虽是我们创造出来的,但如果想被观众接受、认可,甚至产生共情,就必须深挖他们的动机和情感。所以每一次对白、每一个眼神,都要反复追问,因为这一层追问,正是导演工作的核心。

我的下一个项目是《三国第一部:争洛阳》,《聊斋:兰若寺》结尾也有彩蛋,大家可以期待下。(文/杨华)