贵州省瓮安江口坝:“三小三大”写好易地扶贫搬迁“后半篇文章”

自开展“新市民·追梦桥”工程创建以来,贵州省黔南州瓮安县银盏镇江口坝易地扶贫搬迁安置点始终坚持围绕五个体系建设精准发力,充分整合各类力量,合理利用既有资源,努力搭建好党心连接民心、农民变成市民、贫穷走向富裕的追梦筑梦桥梁,努力探索出一条“挪穷窝、斩穷根、奔小康”的新路子,切实把易地扶贫搬迁“后半篇文章”写进群众的心坎上。

以“小网格”托起“大服务”

银盏镇江口坝易地扶贫搬迁安置点充分依托脱贫攻坚“乡村网格化”工作机制,把社区人、事、物全部纳入网格管理,形成“人在格中走、事在网中办”的长效服务管理体系。

为更好发挥安置点“新市民·追梦桥”服务中心服务群众“最后一公里”作用,社区党支部将两委班子成员、下沉驻村干部和社区党员捆绑整合,探索建立“党支部+网格+楼栋”的社区网格管理模式,将48栋楼划分为22个楼栋单元,并进一步明确22名楼栋长、全体干部和党员主动到各自包保的网格“亮身份”“亮职责”“亮行动”,点对点负责社区下达任务,人对人负责服务群众需求。

同时,江口坝社区还在安置点建立起关工委、妇联、共青团、工会、残联、文联、老年协会等群团组织,以群众为主体组建青年志愿服务队、党员先锋队、文化宣传队、治安联防队,形成以党支部为核心、群团组织为主体、自治组织为纽带、经济组织为支撑的社区组织体系,构建起上下联动、左右协调的社区服务新格局,有效解决了群众办事流程复杂、办事时效慢等老大难问题。

以“小平台”解决“大民生”

保障就业是安置点最大的民生。江口坝社区依托紧邻瓮安经济开发区的地域优势,由银盏镇创业就业指导办公室牵头与周边 25 家企业签订就业帮扶协议,通过现场招聘和“订单”招聘,为社区居民提供了1300多个就业岗位。

针对没有一技之长的居民,江口坝社区积极协调人社、扶贫、妇联等部门,在安置点内共同搭建就业技能培训平台,举办家政、藤编手工艺、羽毛球编织、养老护理、缝纫机操作、电焊工等实用技能培训班,让搬迁群众端上“技能碗”、吃上“本领饭”。

同时,社区还以提供特价门面和摊位、发放创业补贴、提供资金贷款等方式,积极引导群众自主创业,多渠道探索致富门路。截止目前,安置点实现了户均就业1.8人,群众人均年收入从2018年7687元增加到9160元,增幅达 19.15%,安置点群众真正实现了从忧居到安居,从山沟到城镇,从下田到上班的根本性转变。

以“小治理”优化“大环境”

由于社区群众风俗习惯、历史秉性等差异,邻里间时有发生小摩擦,导致存在社区群众参与社会事务积极性不高、主人翁意识淡薄、社会责任感不强等问题。

为此,社区探索实施了发动群众参与、依靠群众管理的社区治理模式,组织群众共同制定居规民约和入住公约十二条,从如何爱护环境卫生、如何保持自身清洁做起,逐步养成群众良好生活习惯。依托团组织搭建的“脱贫攻坚夜校”“希望工程·陪伴行动”等平台,切实帮助安置点青少年培养兴趣爱好,更好更快地融入社区生活。

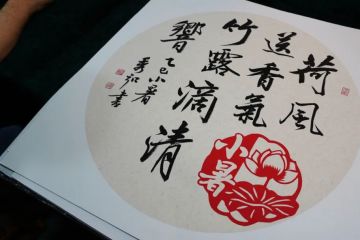

以组建社区理事会为契机,探索设立“四个一”议事大厅,通过有话“说一说”、居务“议一议”、好事“比一比”、丑事“晒一晒”等方式,较好地发挥了群众在社区治理的“桥梁”和“榜样”作用。积极联合县文联组织民间文艺家协会、摄影家协会、音乐舞蹈家协会、书法美术家协会、作家协会开展丰富多彩的业余生活,让搬迁群众尽快适应新环境、成为新市民。

相关新闻

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带