陕西 绽放在三秦大地上的“田野玫瑰”

有这样一支女子考古队,长期扎根田野,与黄土为伴,用手铲叩问文明沃土,将青春与汗水日复一日地奉献给这片广阔土地,书写着新时代女性考古事业的出彩华章。 集结城北 用手铲叩问千年文明 2020年,陕西省考古研究院为了高质量开展好基本建设考古工作,创新推行基本建设考古“片区制”理念,以汉唐长安城遗址为中心,在其东西南北设置基本建设考古四大片区。驻扎在“城北片区”的泾河考古队,因队员以女性为主,故又被称为陕西省考古研究院女子考古队(以下简称“女子考古队”)。 一柄手铲、一支竹扦、一把刷子,就是田野发掘工作的基本工具。9月22日,早晨八点,女子考古队队长朱瑛培背起布包,戴上帽子,前往泾阳小堡子墓地,开始一天的发掘工作。工地师傅用铁锹铲掉地面生土,半个小时后,沉埋的过去出现了。刮面、划定土层界限、打边,重复的动作,却需要万分小心,耐心、专注、实时判断缺一不可,只为最精确地找准位置,还原古貌。 从2020年到现在,朱瑛培已经在这里驻扎了两年。她所在的队伍,也从当初仅有一名队员发展为现有的13名成员。“这两年国家政策支持,单位也积极响应落实,扩编业务人员从130名到200多个,到今年,我们这支女子考古队算是基本组建完成。” 考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。2020年9月28日,习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时,提出了“努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学”的宏伟目标。 殷殷嘱托,开启了中国考古学新的机遇,激励着万千考古学子昂扬奋发,也鼓舞着一大批青年关注并加入考古队伍。 目前,女子考古队以朱瑛培、赵占锐、陈少兰、王红英、韩倩、马珍珍、袁媛、冯丹、韩皓、张佳杨10名女性专业骨干为主体,随着业务工作的拓展与深入,先后纳入田野绘图、文物保护等3名技术人员,至今成员已增加至13名,形成一支涵盖田野发掘、绘图与资料整理、文物保护和科技考古等多领域、多学科、一体联动的综合考古队伍。 勇担重责 用行动践行考古誓言 2020年8月,女子考古队首次接到陕西省消防总队训练基地的基本建设考古项目。半年工期,500多座墓葬,占地面积近27万平方米。工期紧,任务重,朱瑛培压力倍增。在同领队邵晶讨论发掘方案后,队员们开始加班加点赶工,从清晨到星夜,用手铲一点点探寻墓葬群背后的文明密码。半年工期结束后,500多座墓葬发掘完成,出土上千件文物,工作任务按质完成,建设用地也按时交给甲方。 陈少兰,队内骨干成员之一,主要负责田野发掘和库房管理。刚加入女子考古队,她就接到了汉韵三路项目,工期9个月,要发掘完成900多座墓葬。“记得是从10月到12月,我们加班加点持续整整三个月,白天进行田野发掘平均11个小时,结束后回到驻地,继续完成发掘日志、出土器物登记等资料整理工作,基本上到休息时已经是半夜了。”陈少兰说。 长期进行田野发掘,对考古队员的体力和耐力都是一个巨大的挑战。 “平时在工地上刮土经常弯着腰,一弯就是两三个小时,时间久了颈椎腰椎都不太舒服。”王红英,队内骨干成员之一,主要研究动物方向。她负责发掘的蒋刘遗址,发现了年代集中、数量丰富的仰韶晚期遗存,共清理仰韶文化遗迹200余座,出土陶、石、骨、玉等各类遗物500余件。 从2020年至今,女子考古队两年来参与基本建设考古工作30余项,先后发掘大堡子墓地、咀王墓地、蒲家寨墓地和蒋刘遗址等重要考古项目。她们团结一心,高质量高效率地完成了“城北片区”的大量基本建设考古工作,争创文化遗产保护和基本建设互动共赢的良好局面。在做好发掘、保护和整理等工作的基础上,快速整合区域考古成果,发挥考古发现和发掘资料整体化优势,凝练学术课题,填补了泾河流域仰韶晚期遗址认识空白;为研究西汉帝陵周边的墓葬制度、家族关系以及人文地理格局提供了丰富而宝贵的考古学资料。在核心期刊、SCI期刊发表考古简报、学术论文及报道8篇。 业务工作之余,女子考古队重视文化遗产保护,关注与社会公众的成果分享,自觉加强对发掘遗址和出土文物的阐释和展示,先后接受了中央电视台、新华网、陕西电视台等多家媒体采访,全网点击量上亿次,多个考古话题荣登热搜前十,获得了非常好的反响。泾阳大堡子墓地发掘更是得到了央视《探索·发现》栏目的深度报道。 甘于奉献 用青春书写女性风采 一直以来,考古都被看作冷门专业,田野发掘是一切考古研究的基础,却也被视为最艰苦的岗位。因为其工作的特殊性,对于已经组建家庭的队员来说,既要克服工作压力,也要解决家庭关系里妻子、妈妈“角色缺失”的问题。 赵占锐,队伍里经验最丰富的“宝藏”队员,主要研究隋唐墓葬方向,从事田野发掘工作已经十年。同时,她也是队里唯一一名宝妈,她的女儿马上6岁了。“孩子今年上大五班,我和她商量好了每周会抽时间接送她两次。”不在家的时候,赵占锐只能通过视频电话指导孩子做手工作业。 “做我们的家属其实挺辛苦的,考古工地离不了人,大家都是以驻地为家,一般十天半个月大家会商量着轮流休息一天,更多情况下,是家属自己过来我们驻地探亲,所以特别感谢家人的理解和支持。”陈少兰说。 风吹日晒,暴雨冰雪,恶劣的田野环境,同样是个巨大的挑战。 “现在的考古环境跟我刚入行的时候比较,可以说是特别好了。”赵占锐说,“我是2013年进的单位,当时发掘现场旁边直接搭着帐篷,外面大雨篷里小雨,导致绘图、资料整理等工作无法正常进行。近几年,考古工作在工资待遇、现场环境以及后勤保障等方面都有了大幅提升。考古工地标准化的执行,也为我们开展工作带来了很多便利。” 在蒋刘遗址工地现场,记者看到一座崭新的活动板房搭建在正对着大门口的位置,房内空调、床铺、桌椅等基础设施一应俱全。一般来说,根据发掘现场的规模大小,一处发掘现场会有2~4个看护房,一个看护房给值守的安全员居住,另一个供考古成员绘图、做资料使用。遇上恶劣天气,工作人员也可以及时躲避,在房内进行休憩调整。 “女子考古队的一个特色是,细微之处相互理解。比如生理期,大家对于疼痛感同身受,实在忍不了,就给放半天或一天假,别的同事在工作上也会给予帮助。”朱瑛培介绍,在以前的考古工作中,工地上有卫生间是少之又少,男性队员比较好解决如厕问题。自从女性队员增多,单位开始有意识地为队员在现场搭建简易厕所。队员上厕所时,会在门外挂一顶帽子,这样别人就知道有人在使用。 为了不对发掘现场造成破坏,女子考古队的队员们从来不涂指甲油。“刚来工地的时候,师傅们还问我是不是刚毕业,现在师傅们再问都说‘你是不是三十多了’。”如此明显的“催老”过程仅仅两年,虽然不能像以前一样精致地护肤、化妆,但她们却认为很值得,“当自己的价值在工作中得到实现,其实不太会去关注容貌了。” 初心不改 用热爱续写崭新篇章 考古神秘而未知,是一个需要不断学习的过程,直面过去、验证历史、有机会改写或推动历史,这样独特的考古魅力深深地吸引着每一位女子考古队员。 平日里,大家除了线上听讲座、线下聆听专家指导、查阅古籍资料,队员彼此之间也经常相互交流,碰撞新的思想火花。更多时候,她们也会向身边的技术员、工地民工及村民们请教,“考古工作处处是老师,处处是知识,技术员和民工师傅见多识广、经验丰富,村民们对当地历史文化和村子变迁的讲述,也会帮助我们进行更好的判断。” 这支年轻的队伍,队员大部分都是90后,她们满怀希望与热情,即使身处荒芜旷野,依然内心充盈、坚定有力,在一座座墓葬旁、一次次文物修复中、一篇篇学术报告里,揭开尘封千年的历史面纱,与脚下璀璨的中华文明同频共振。 韩皓是今年刚刚加入队伍的新人,本科专业是建筑学,因为喜欢历史,读研究生时转为文博学,主攻建筑文物方向。提及工作,她一点儿也不觉得枯燥,韩皓说,“工作不仅仅是挖土,工作过程中会有各种各样的问题冒出来,比如工地突然停电、民工师傅有问题需要帮忙解决、挖出骨头需要专家识别鉴定,以及实际发掘操作中需要细致研判,既耗体力又耗脑力,每一天都被安排得满满当当,快乐又充实。” “我最初并不了解考古,因为它是西北大学的王牌专业就选了它。后面跟着老师进行了几次田野实习,才真正理解了这门学科是做什么,也逐渐开始对考古感兴趣。”张佳杨是7月份刚刚加入的队员,她性子稳重,基础扎实,不过一个月时间已经开始独立负责蒲家寨墓地发掘工作,而这样难得的实践机会也锻炼着她迅速成长,“考古不仅仅是大众理解的挖墓,它其实是认识过去的方方面面,我们在工作中会发掘墓葬、城墙遗址、古人生活居址以及古人扔垃圾的灰坑等遗迹单位。” 原野辽阔,在为梦前行的路上,不仅需要满腔热情,更需要长期坚守的定力。 “最初发掘工作的兴奋点往往是有重要发现,比如一幅漂亮的壁画、一件很重要的文物或者是有文字记载的墓志,直接呈现在眼前,并且会在绘画史或者是历史研究方面起到推动作用,整个人是振奋喜悦的。”赵占锐说,工作时间久了,她发现更多情况下是一无所获,或者出土一些常见的陶器陶罐等,有时候内心也会感到失落。经过一段时间的自我调整,她意识到每一件发掘出来的东西都很有价值,一砖一瓦,一器一物,它们在经过文物修复师后期修复和重新解读后,帮助还原了千百年前人们的生活习性、饮食习惯等,让大众有机会凝望历史、感知过去、放眼未来。 探索未知,见证文明。肩负繁重的基本建设考古任务,女子考古队与坚韧同行,初心不改。经过勤奋不懈的努力,工作成果获得了业内高度认可和赞赏。2021年,女子考古队发掘的大堡子墓地入选“2021中国重要考古发现”(全国每年仅评出40余项)。其中,由大堡子墓地M68墓葬南壁龛内发现的乐舞俑,由于陶俑基本在原位,完整再现了西汉的乐舞场景,为研究西汉尤其是西汉早期的音乐、舞蹈等精神文化生活提供了丰富的物质材料,在2021年8月被选入陕西考古博物馆。入行仅两年荣获业内大奖,对这支年轻的女子考古队而言,无疑是一种鼓舞和鞭策。 朝气蓬勃,初心不改,她们如萤火般星星点点,微聚成光,照亮脚下沃土,让文明传承绵延不绝,展现了新时代职业女性爱岗敬业、无私奉献的巾帼风采,为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献着女性力量。

相关新闻

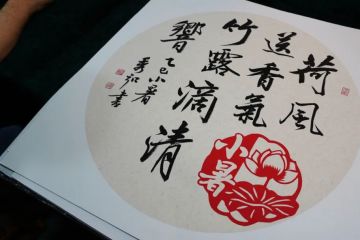

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带