一线快报 | 守着娃,赚着钱,养着家!这个“妈妈工厂”不简单

在云南省怒江州兰坪县翠屏街道,永昌服饰“妈妈工厂”正谱写着新时代的巾帼华章。这里没有冰冷的流水线,只有缝纫机与欢笑声的和谐共鸣;没有刻板的考勤制度,唯有“孩子优先”的温情约定。一根根银针穿梭间,不仅缝制出远销海外的精美服饰,更串起了就业增收、家庭和睦、社区融合的“幸福链”,这座由183双巧手共同托起的“巾帼车间”,用最朴实的针线艺术,为易地搬迁群众编织着触手可及的幸福。

五分钟半径的母爱循环

清晨六点半,永昌社区的胡艳妹已在厨房忙碌。灶台上热气氤氲,锅里翻滚着一家五口的早餐。目送孩子背着书包出门后,她步履轻快地走向楼下的永昌服饰“妈妈工厂”——这家开在社区里的服装厂,用“弹性工作+按件计酬”的创新模式,为像她这样的妈妈们编织出事业与家庭平衡的幸福网。

“以前在外打工,只能隔着手机屏幕,看着孩子一点一点长高。现在不仅每月能挣3000多,还能准时回家给孩子做热乎饭,这才是真正的生活。”胡艳妹的手指在缝纫机上翻飞,脸上漾着满足的笑容,“最开心的是,孩子放学进门就能喊一声‘妈 ,我回来了’。”说话间,缝纫机的“嗒嗒”声仿佛也带上了欢快的节奏。

双线并行的温情方程式

当晨光透过玻璃窗洒进车间,缝纫机的“嗒嗒”声交织成一首温暖的晨曲。

女工杨玉榕正专注地进行着物料分拣工作,一岁半的女儿乖巧地坐在身旁。她动作娴熟地将各色布料按品类、规格逐一分类,时而低头核对生产清单,时而调整物料摆放位置……车间里的灯光柔和而明亮,映照在她专注的面庞上,显得格外动人。

“这要感谢厂里实行的‘妈妈岗政策’,现在既能准时接送两个孩子上下学,还能带着最小的宝宝来上班。”90后三娃宝妈杨玉榕一边忙着手头的活,一边欣慰地说道。“厂里还专门设置了儿童活动室、学习室,让我们这些妈妈既能安心工作,又不耽误照顾孩子。”她温柔地望向正在玩耍的小女儿,眼神中满是对当下生活的满足。

质检台前的人生新篇

47岁的彭新来是永昌服饰“妈妈工厂”里备受尊敬的资深质检员。作为服装出厂前的最后一道“守门人”,她严谨细致的工作态度赢得了同事们的称赞。被年轻女工们亲切称为“彭姐”的她,不仅在工作中是可靠的“大姐大”,在家里更是一位操持着五年级学童日常的暖心母亲。

2022年,彭新来通过招工培训后入职,这份工作成为她婚后十余年来最稳定的职业依托。虽然家住金顶街道七联村委会,每天需要乘坐近一小时的公交车往返,但这位性格开朗的质检员总能用她标志性的爽朗笑声感染整个车间。“以前在饭店打零工,工作不稳定,收入也没保障。”彭新来仔细检查着成衣,眼中闪烁着自信的光芒,“现在只要保证出勤,月收入能稳定在5000元以上,还能按时回家给孩子做饭。”

从油烟缭绕的后厨到井然有序的质检台,从颠沛流离的临时工到受人尊重的技术骨干,彭新来在缝纫机的嗡鸣声中,不仅找到了事业的新起点,更找到了人生的新坐标。

时光里的双重成长

在永昌服饰“妈妈工厂”一场关于爱与成长的温暖实践正在书写。车间负责人张俐仙指着儿童活动室介绍道:“我们开创的‘就业+教育+托育模式’,不仅让183名女工实现了家门口就业,更破解了120个家庭面临的‘四点半难题’。“下午四点半,放学的孩子们欢快地涌进这个特别的课堂——这里有琳琅满目的益智玩具,种类丰富的藏书,更有志愿者辅导作业。而在隔壁的“第二课堂”里,妈妈们正在学习新的职业技能。从最初的简易“四点半课堂”到如今设施完善的“妈妈教室”,这一举措让妈妈们的工作与孩子的成长同频共振。

暮色渐沉,车间里白炽灯的光斑在缝纫机面板上轻盈跃动。计数器不断跳动的数字,默默诉说着四十万件远销欧美的成衣故事——这里缝制的不仅是精致的服装,更是一位位妇女同胞走向独立自信的“人生华服”。在这里,缝纫机的“嗒嗒”声不仅是生产的节奏,更是生命蜕变的乐章。正如员工彭新来所说“从前总以为这辈子只能围着灶台转,现在这份工作让我供得起孩子读书,撑得起一个家。”

相关新闻

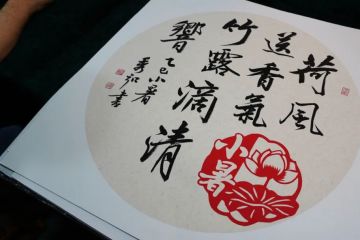

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带