从流水线到致富线:陈淑娟夫妇的“针”情创业路

从北京服装厂的机器轰鸣,到西北乡村缝纫机的嗒嗒作响,陈淑娟与丈夫曹兴武用近二十年的光阴,在针线穿梭间缝补着个人梦想,更编织着家乡父老的致富希望。他们的创业故事,是汗水与智慧的交响,更是时代浪潮中普通劳动者“向阳而生”的动人篇章。

北漂磨砺,练就创业“金手指”

初中毕业后,陈淑娟便踏上北漂之路。初入服装加工厂,陈淑娟从最基础的工作做起,日复一日与布料、针线、机器为伴,枯燥的流水线未能消磨她的意志,反而淬炼出精湛技艺与坚韧品格,凭借着踏实肯干和出色的表现,她在工作中不断成长。2007年,她与同在服装厂上班的曹兴武喜结连理,从此夫妻同心,并肩在陌生的都市打拼。2015年,怀揣着“为自己打工”的朴素梦想,夫妻俩倾尽积蓄在北京成立了自己的小型服装加工厂,他们精心经营,努力拓展业务,工厂逐步走上正轨。然而,市场风云变幻,三年后的产业转型浪潮让他们的小厂步履维艰,面对困境,陈淑娟和丈夫没有退缩,经过深思熟虑,他们决定响应国家乡村振兴战略号召,做出了一个关键抉择——返乡创业,回报桑梓。

扎根乡土,缝纫机“转”出致富路

2018年,陈淑娟夫妇带着技术、经验和对家乡的深情回到甘肃省张掖市临泽县新华镇。返乡恰逢国家脱贫攻坚战如火如荼,陈淑娟夫妇敏锐地抓住了机遇,在党和政府“精准扶贫”政策的强力支持下,当地政府雪中送炭,为他们投入了价值20万元的先进缝纫设备。依托这份沉甸甸的信任,一个承载着希望的“扶贫车间”在新华镇落地生根,车间专注于服装制作、床上用品加工及线上、线下批发零售业务,依托此前在北京从事服装加工积累的资源,凭借过硬的质量和良好的信誉,产品远销东欧等国家,年产值达到了300余万元。稳定的订单不仅让扶贫车间得以蓬勃发展,还吸引了周边贫困劳动力在家门口稳定就业。流水线上,缝纫机的“哒哒”声成为脱贫致富的鼓点,昔日面朝黄土的农民,在陈淑娟夫妇手把手的指导下,蝶变为技术娴熟的产业工人,月月领上稳定的工资,家庭面貌焕然一新。2021年,随着脱贫攻坚取得全面胜利,扶贫车间顺应时势,成功转型为更具生命力的“乡村就业工厂”,陈淑娟夫妇坚守主业,专注于校服加工业务,不断提升产品质量和服务水平,以可靠的质量和信誉赢得了市场认可,为乡村产业振兴贡献着坚实力量。

情系社区,“妈妈岗”绣出幸福图

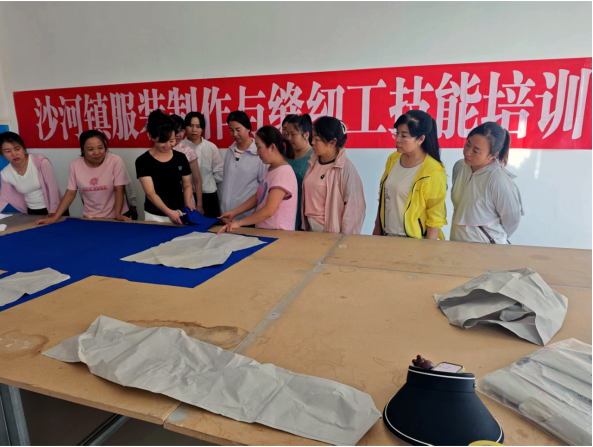

创业之路永无止境。2024年,临泽县沙河镇惠民社区向这对实干夫妻伸出橄榄枝,邀请其成为合伙人,共同打造“社区巾帼就业工坊”。陈淑娟和丈夫积极参与工坊建设,本着“群众赢、集体赢、企业赢、社会赢”为目标,聚焦“陪读妈妈”等低就业群体灵活就业,“妈妈岗”应运而生。以“固定用工+灵活作业+居家作业”的用工模式,创新设置弹性上班岗、流动作业岗、外发承接岗、新业态创业岗等四种妈妈岗模式,并积极联合人社部门、成君职业培训学校等,从妇女就业观引导、技能培训着手,为“妈妈们”就业提供技术支撑。灵活弹性的工作时间、按件计酬、多劳多得的模式,实现“家门口就业”与“陪伴孩子成长”两不误,这一暖心举措迅速点燃了社区妇女的就业热情,工坊成为了社区服务民生、促进和谐的新亮点。一个个“妈妈岗”,如同一块块拼图,在陈淑娟的巧思布局下,拼出了一幅社区安居乐业、妇女自立自强的幸福画卷。

一针一线,织就梦想;一布一衣,温暖民生。从北京流水线上的打工者,到返乡创业的带头人;从承接政策红利的扶贫车间,到创新就业模式的社区工坊,陈淑娟夫妇的创业之路,始终与时代脉搏同频共振,与乡亲福祉紧密相连。他们以手中的针线为笔,在家乡的土地上,不仅“缝制”出自己事业的华服,更“编织”出一条带动乡亲们共同致富的锦绣之路。未来,这对勤劳智慧的夫妻档,将继续用匠心与担当,在乡村振兴的画卷上,绣出更加绚丽多彩的篇章。

相关新闻

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带