从抗战信使到戈壁信使 甘肃酒泉96岁老党员戴瑞芬的传奇人生

“没有共产党就没有新中国……共产党辛劳为民族,共产党他一心救中国……”沙哑低沉的歌声,从酒泉春光养老院8号楼402房间传出,一位面容清癯的老人正哼唱着《没有共产党就没有新中国》。歌声虽断断续续,但每个音符似乎都带着历史的回响,沉沉敲在人们的心上。 老人名叫戴瑞芬,今年96岁,记忆已被阿尔茨海默病抹去大半,但当听到“八路军”“地下党”时,她浑浊的眼眸会闪过一丝光亮——那是深植灵魂深处的印记,是一名老党员从烽火硝烟中淬炼出的、早已刻进骨髓的忠诚与信仰。

今年71岁的朱志光是戴瑞芬老人的长子,多年来,一直悉心照料母亲。今年7月,他因突发脑梗后行动不便,加之患有腰间盘突出,照顾母亲力不从心,就陪着母亲一起住进了养老院。

在朱志光的讲述里,我们还原了戴瑞芬老人不平凡的一生。

鸡毛信里的生死时速

1929年7月15日,戴瑞芬出生于河北省宁河县(今天津市宁河区)。8岁那年,父亲为她订下了一门“娃娃亲”,准公公在杂货铺当伙计,家底相对殷实,未婚夫朱世贵在南开中学读书。

1937年,日本发动侵华战争,全国上下同仇敌忾,有志之士纷纷加入抗战队伍。戴瑞芬有一位远房姑姑,是与汉奸敌探作斗争的地下党。受姑姑进步思想的影响,戴瑞芬加入了抗日儿童团,给地下党站岗放哨。15岁时,她又加入了“妇救会”,担任组织委员,带领儿童、妇女挖陷阱、埋地雷,破坏日军的交通线路,为八路军做衣服做鞋子。

1944年7月,戴瑞芬在地下党“雨光”和“云山”两人的推荐引导下,光荣加入中国共产党,成了一名抗战地下工作者,负责传递情报。

她传递的情报,往往只有火柴盒大小,却重若千钧。

信封上插根火柴,意味着“十万火急”;粘上鸡毛,就是“火速行动”的命令。

朱志光还记着母亲说的话:“那会儿送信,真是把脑袋别在裤腰带上。最险的时候,眼看躲不过敌人盘查,只能把信团成一团,生生咽进肚子里……不能让它落到敌人手里啊!”

朱志光和母亲戴瑞芬

刺刀下的血色记忆

每每想起日军的残暴,戴瑞芬心中都涌起愤慨。

朱志光说,母亲曾讲过,有一年,腊月二十六,大雪纷飞,鬼子包围了村子。男女老少被刺刀逼着,男女分开站在雪地上。孩子们吓得浑身发抖,死死抓住母亲的衣角。

附近有间小土坯房,成了鬼子的刑讯室。村民被一个个拉进去,逼问八路军的下落。面对寒光闪闪的刺刀,乡亲们咬紧牙关,宁死也不吐露半个字。一位村民眼见同胞接连倒下,悲愤地大喊:“我知道!我带你们去!”其实他只想拖延时间,至死也未出卖一个同胞。最终,气急败坏的日军残忍地砍下了他的头颅……

那次屠杀,200多位无辜乡亲倒在了血泊里。这惨烈的一幕,成了戴瑞芬心中永远无法磨灭的血色记忆,也让她更加坚定了斗争的决心。

颠沛流离 追寻光明之路

1945年,抗战胜利的喜悦尚未消散,白色恐怖又笼罩了华北平原。

作为地下党员的戴瑞芬接到分散转移的指示。从未谋面的婆家,成了她唯一能投奔的地方。当时,公公还在辽宁营口的杂货铺做伙计,她便跟随公婆辗转前往辽宁营口谋生。

1949年10月1日,中华人民共和国成立了!戴瑞芬和家人热泪盈眶。

沐浴着崭新的阳光,戴瑞芬成为中国人民解放军总后勤部被服厂一名质量监督员。抗美援朝期间,她和工友一针一线为志愿军缝制军装。“一个扣眼该锁9针,她都记得清清楚楚。”朱志光说。

扎根戈壁 牛棚里的坚守与奉献

戴瑞芬的丈夫朱世贵是华北大学学生,曾跟随彭德怀部队解放西北,后留在玉门火烧沟公社(今清泉乡)任社长。

1956年,戴瑞芬怀抱一岁多的朱志光,从北京出发,火车换卡车,一路颠簸,到玉门看望丈夫。车窗外是无边无际的戈壁滩,风卷着黄沙噼啪打在车窗上、脸上。这荒凉的景象,让她第一次真切地感受到在西部工作的艰苦。

年轻时的戴瑞芬(左一)

在食堂吃饭时,戴瑞芬一口地道的京腔引起了别人的注意。

一位领导笑着问朱世贵:“老朱,把你婆姨调来玉门工作,愿意不?”

夫妻俩只当是玩笑话,随口应了声“行啊”。

没想到,探亲结束不到半个月,调令真的来了。戴瑞芬二话没说,服从组织安排,成了玉门邮电局报话组的工作人员,结束了夫妻两地分居的生活。

1958年,河西地区组建大专区,戴瑞芬又被调往武威黄羊镇邮电所。当时,条件极其艰苦,住房奇缺,连废弃的厕所都改成了职工宿舍。身为邮电所负责人的戴瑞芬,把砖瓦房让给职工住,自己带着孩子,住进了农民家一间废弃的牛棚。四面土墙勉强挡风,屋顶是芨芨草搭的,晚上躺在床上能看见星星。床板一头支在土块上,另一头就搭在牛槽沿上。

“父母都是老革命思想,党性特别强,一辈子清贫。”朱志光说,遇到调工资的名额,他们总是让给一线年轻职工,常说“我们工龄长,工资高点,该给年轻人涨,他们工资少,负担重”。河西大专区解散后,戴瑞芬调回玉门工作。搬家时,全部家当一头小毛驴就轻松拉走——一个小木箱,几条旧被褥。

戴瑞芬先后在赤金邮电所、花海邮电所工作,后任安西县邮电局局长,离休前五年,调入原酒泉地区工会。她在酒泉工作的多半时间都在和电报打交道。二十世纪六七十年代的酒泉,邮电局专业人才稀缺,她常常身兼数职,既是领导也是办事员,骑着毛驴送机要文件,任劳任怨。

她的人生信条朴实而坚定:“一辈子听党的安排,党让干啥就干啥!”

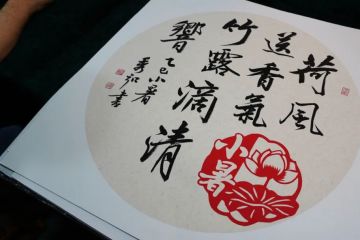

九十六载人生路,戴瑞芬亲历山河破碎,见证中国崛起,将青春热血默默奉献给了酒泉的邮电事业。养老院宁静的房间,《没有共产党就没有新中国》的旋律再次响起,人们仿佛看见了,那个烽火硝烟中传递鸡毛信的瘦小身影,那个戈壁风沙里坚守岗位的坚毅女性,她曾用生命守护的鸡毛信,穿越历史的烽烟,永不褪色。(酒泉融媒记者:陈燕 殷小乔)

相关新闻

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带