陕西宝鸡探索家校社协同育人新路径:从“独角戏”到“大合唱” 共谱育人“协奏曲”

近年来,陕西省宝鸡市妇联以“全国学校家庭社会协同育人实验区”建设为契机,从制度保障到阵地创新,从活动赋能到精准关爱,探索出一条家校社同向发力、共育未来的新路径。截至目前,已开展覆盖家长23.41万人次的家庭教育公益讲座,建成规范化社区家长学校1210个,带动3340名“爱心妈妈”结对帮扶留守困境儿童,让立德树人的种子在每一个家庭、社区、校园落地生根。

“以前考试失利不敢跟爸妈说,现在妈妈会耐心听我讲原因,鼓励我下次努力,我们的距离更近了。”眉县北兴村学生小宇的心声,道出了陕西省宝鸡市家校社协同育人的温度。

近年来,宝鸡市妇联以“全国学校家庭社会协同育人实验区”建设为契机,立足职能、整合资源,从织密协同网络到激活社区阵地,从丰富实践活动到精准关爱服务,探索出一条家校社同向发力、共育未来的新路径,让立德树人的种子在每一个家庭、社区、校园落地生根。

高位统筹,搭起协同育人“四梁八柱”

“家校社协同不是‘独角戏’,而是‘大合唱’。”宝鸡市妇联党组书记、主席樊瑞君的话,道出了协同育人的核心要义。

作为全国首批实验区,宝鸡市将协同育人纳入教育强市建设重点,构建起“党委领导、政府主导、部门负责、社会协同”的责任体系——市委、市政府印发实施方案,将其列为年度重点事项;市人大、市政协定期视察调研,推动政策落地;市教育局、市妇联牵头,21家联席单位联动,形成“一盘棋”推进格局。

政策有了,资源也要跟上。市妇联联合多部门组建专家团队,线上线下同步开展家庭教育公益讲座,覆盖家长23.41万人次;今年6月,又联动学校、社会组织、家长开展《家庭教育“十四五”规划》调研,为“十五五”规划编制收集真知灼见。从顶层设计到基层落地,从资源整合到需求对接,一张覆盖全域的协同育人网络逐渐织密,为青少年健康成长筑牢了制度根基。

阵地创新,社区成“家门口课堂”

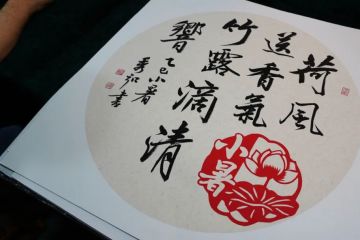

“同学们,知道端午节的艾草有什么药用价值吗?”在渭滨区渭水苑社区“渭爱”家长学校,“五老”志愿者正带着孩子和家长认识中草药;另一边,大学生志愿者开设的手工课上,孩子们用彩纸折出龙舟,欢笑声此起彼伏。这支由在职党员、“五老”、大学生组成的志愿队伍,用专业特长和青春活力,让社区家长学校成为“接地气、有温度”的育人阵地。

这样的场景,在宝鸡的城乡社区随处可见。市妇联制定《进一步加强全市家长学校管理实施意见》,推动依托社区综合服务设施、妇女儿童之家等,建成规范化社区家长学校1210个,城市、农村建校率分别达90%、80%;投入90万元省级专项资金,支持60个社区家长学校升级改造,打造示范标杆。每年300余场普惠性家教活动,让家长在家门口就能学习科学教育方法,让孩子在社区里收获成长乐趣。

更具巧思的是,宝鸡市还突破传统课堂局限,让“家长学校”走出教室、融入生活。宝鸡市中医医院家长学校推出“小小孙思邈·传承中医药”体验营、家庭急救培训,将医疗优势与家庭教育结合;扶风县城关镇黄埔村则把“美丽庭院”变成开放式课堂,庭院外墙绘满二十四节气、家风家训,农户院内悬挂家教名言,让孩子在玩耍中感受文化熏陶,家长在美化庭院时践行优良家风。“以前是坐着听讲座,现在走在村里、守着院子就能学,这种方式我们喜欢!”黄埔村村民的话,道出了阵地创新的意义。

精准关爱,为留守困境儿童绘就多彩童年

“‘禾苗课堂’的急救演练太有意思了!”千阳县城关镇西新区社区的留守女童小婷(化名)兴奋地分享着在课堂上的收获。作为市妇联打造的儿童关爱品牌,“禾苗课堂”依托社区家长学校,开展心理健康疏导、红色研学、权益保护等活动,为留守困境儿童绘就多彩童年。目前,宝鸡市已建立“禾苗课堂”示范点15个、“禾苗书屋”3个、“禾苗驿站”2个。

市妇联还推进“爱心妈妈”结对关爱行动,机关干部带头参与,带动3340名“爱心妈妈”结对帮扶留守困境儿童,累计开展走访、心理陪伴等服务9200次;“把爱带回家”寒暑假关爱服务、“女童保护”宣讲等活动持续推进,1800场次活动、420场宣讲,把温暖送到孩子身边,为他们的成长保驾护航。

“下一步,我们将继续发挥‘联’字优势,推动家庭教育指导服务更专业、更精准、更有特色。”樊瑞君表示。从制度保障到阵地创新,从活动赋能到精准关爱,宝鸡市妇联正以实际行动,推动家庭、学校、社会形成育人合力,画好家校社协同育人“同心圆”,让每一名青少年都能在爱的呵护下向阳生长、逐梦前行。

相关新闻

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带