文学阅读:给心灵一瓣书香

李克强总理在两会上解读将“全民阅读”写入《政府工作报告》时说:“用闲暇时间来阅读是一种享受,也是拥有财富,可以说终身受益。我希望全民阅读能够形成一种氛围,无处不在。”在“世界阅读日”来临之际,让我们关注阅读,特别是关注文学阅读与中国女性,分享文学带给我们成长的启迪、滋养、鼓舞与慰藉。

当我们常常被心灵鸡汤灌饱时,是否还有阅读文学作品的味蕾和胃口?你还能记得哪本书帮助你成为今天的自己?那些跌宕起伏的长篇小说,深情隽永的散文诗歌,曾为我们的精神世界打好地基,开启门窗。今天,让我们从指尖阅读回到深度阅读,重温文学带给我们的满足与快乐,让文学再次成为我们不离不弃的闺密。

本刊调查

文学阅读,女性情有独钟

文/王晓艳 张鑫

在“鸡汤文学”充斥的今天,《中国妇女》依然倡导深度阅读、经典阅读。我们在官方微博推出的 #早安微阅读 #、#晚安微阅读 #栏目,精选经典和畅销类有价值的名篇佳作,以书摘的形式,每天准时为网友奉上精神补给。希望每一段精彩的书摘成为我们开启书扉的引子,让经典阅读成为我们碎片化生活方式中的一种常态,让更多的人能够在快节奏生活的缝隙,静下心来品闻书香,从中获得智慧的滋养和启迪。

这两个栏目开设不足一年,已被超过五百万网友关注和阅读,成为《中国妇女》官方微博的招牌栏目。在我们分享的上千条书摘中,修养身心、自我成长的书摘尤其受到网友的欢迎,被大量转发和评论。可见经典著作在当今依然能唤起许多人心灵上的共鸣,网友们通过阅读发现自我、提升自我的渴望竟是如此热切!

“4·23”世界阅读日到来之际,我们在官网、手机客户端、官微、微信同步进行了一个“女性与文学阅读”的网络小调查。从中看出文学在女性的生活中占据的分量。

女性生活中的“陪伴”

“你最近一年看了几本文学作品? ”超过 60%参与调查女性看了五本以上,一本没看的人数为 0。文学作品今天仍然陪伴着我们,给予我们滋润和慰藉。

四成看热点,三成看经典

在“你主要看哪类文学作品”的调查中,30%以上的女人爱看经典名著,40%以上爱看热点畅销文学。结合“对你影响最大的文学作品”的调查,我们看到《红楼梦》、《飘》、《简爱》等经典名著被提及频率颇高,《平凡的世界》、《穆斯林的葬礼》这些当代作家的文学作品也是热门。

大半女人仍然钟爱纸质阅读

“你阅读文学作品的方式”调查中,53%的女人选择纸质书籍,33%的女人采用手机、平板电脑、电子阅读器等新媒体形式阅读。还有4%的女性偏爱听书模式,用更轻松的方式延续文学阅读。

文学阅读让女性心灵成长

“阅读文学作品让你得到什么”这道多选题中,调查者选择的顺序依次是:体验不同人生,增长阅历,滋养心灵(37.14);提高素养,腹有诗书气自华(25.71);了解热门话题,增加社交谈资(20%);影响孩子,让孩子从小养成读书的习惯(8.57%);其他方式不能替代的乐趣(7.14)。从百分比最高的前两项中,我们看到女性的文学阅读最大收获是增加阅历,提高素养。此外,文学阅读也部分满足了社交、子女教育及消遣娱乐的需要。

名作家专访

张抗抗:读书让女性“自助式”成长

采访/本刊记者 苏容

张抗抗 著名作家,中国作家协会副主席,国务院参事,全国政协委员

在手机掀起越来越多人刷屏热情的时候,读书似乎已经成为一种奢侈。以“碎片化、快餐式、随意性”为特点的浅阅读,占据了人们大量的时间。究竟我们还需不需要文学阅读?女性与文学阅读究竟是一种什么关系?本刊就此采访了中国作协副主席、著名作家张抗抗。

《中国妇女》:在这个浅阅读铺天盖地的时代,为什么深度阅读、文学经典阅读依然重要?

张抗抗:当下流行的碎片化、新闻化、信息化、过眼式等阅读方式,使得很多人成为“知道最多而思考最少的人”——这显然已经成为阅读的某种“异化”。关心时事、适度关注身边事、他人之事,当然有一定必要,但我们首先应当搞清楚:阅读究竟是为了什么?我们究竟是为了炫耀自己“知道”而阅读?为了让他人知道自己“知道”而阅读?为了追逐时尚而阅读?为了打发时间娱乐消遣而阅读?还是为了丰富自己的心灵而阅读?为了心智的成长而阅读?这些问题直接关系到我们的阅读态度和方式,以及对阅读书目的选择。

《中国妇女》:您认为文学阅读对女性的人生成长有什么特殊的意义和作用?

张抗抗:在现代社会,女性的成长与自立,需要不断抵御外界的干扰与诱惑,战胜内心情感的种种纠葛,更需要富含多种维生素蛋白质的“养料”,使自己变得强壮坚韧。阅读是个人的、安静的,无须旁人参与。当我们把种种不如意的生活现实,与书本中严酷的故事相比照,会获得安慰、得到化解,或是精神的提升。进入深层阅读后,现实中的很多困惑,都可以在前人的经验中找到答案。以书籍的知识与力量滋润心灵、拯救自我,是女性“自助式”成长中,成本较低的一种方式。

何况女性大多将为人母或已为人母,要承担起哺育后代的职责。知识的贫乏与头脑的空洞,难以应对飞速发展的时代和社会。以母乳喂养婴孩为喻,哺乳期女性通常会以鱼汤猪蹄排骨补充营养,促使身体分泌充足的乳汁。那么,不爱读书不善读书的女性,在精神上用什么“喂养”自己的孩子?现代女性更重视自我,那么,提高自身的文化素养,无论对于妥善处理两性关系,还是教育培养下一代,都是有益无害的。

其实,爱书人爱读书,并没有那么多功利的因素。读书是单纯的,读书令人安静;读书本是一种修身养性之道,可因此“知道”自己的不足;当读书成为习惯时,要改也难,读书就会自然而然成为一种精神的享受。

《中国妇女》:对您来说,读书是您成为作家的必由之路还是您的生活必需品?您文学阅读的乐趣是什么?

张抗抗:在成为一位写作者之前,读书是必由之路。而经历了多年的写作生涯之后,读书已经成为生活的必需品。还记得“知青”当年,冬季踏雪进山清林,在小兴安岭山沟里棉帐篷度过的近百个夜晚,女知青们围着仅有的一盏马灯,一边聊天一边编织,而我躲在一个角落,点着蜡烛读书。书是从杭州探亲时带回来的,也有知青之间互相传阅的。烛光微弱,我的心却温暖而明亮。书本让我的目光“穿越”小兴安岭的林海,看到远方陌生的世界。每次回家探亲,就像一次次“补课”。我的母亲总是想方设法为我借来好书,法国英国美国的经典长篇小说,都是上个世纪七十年代阅读的。文学阅读的乐趣,在于你可以超越眼前沉闷无趣的现实,站在一个“无名高地”上,重新审视眼前的生活。文字所构成的另一个世界,足以装下你所有关于未来的想象。那种阅读的感觉真是很奇妙,心里好像有一团火在燃烧,所有的沮丧绝望都被烧成了灰烬,“鞑子香”(兴安杜鹃)的花苞就从雪地里生长出来。

《中国妇女》:网络时代,您的阅读方式可有改变?是否依然信赖纸质阅读?

张抗抗:我每天都会在网上阅读一些时政资料,快捷方便,这是必须的。但是那些优秀的文学作品、经典文史读物,我仍然会买回书来认真阅读。捧读纸质书籍的那个时刻,有触摸纸张的温度、油墨的气息,翻书的轻微响声,可以用笔直接在书页上做记号、写评注,感觉很亲切很惬意,那是“文化活动”,有文化的意味和氛围在其中,和电子阅读的“机械”操作完全不一样。这不是依赖,而是主动选择。何况,一个写作者一天在电脑上工作五六个小时,如果还得在电脑上读书,眼睛也会有厌烦和疲倦感。其实,每个人都可以按自己的喜好选择阅读方式。电子读物还是纸质图书,只是一种载体,重要的是阅读本身。

《中国妇女》:您有自己特殊的读书习惯吗?

张抗抗:每天必读报、睡前必读半小时杂志(长期精选出来,相对固定的几种杂志)。电子读物的阅读一般是快速的,纸质阅读就会慢得多。遇到好书,我连一个字都不会放过。写作期间,把想要读的好书先存起来,等到有完整的时间再连续读完。不过近年来读小说比较少,大部分时间用于阅读文史类、思想类的书籍。

《中国妇女》:今天,读书介质增加,信息飞速流通,选择的增加反而让找到一本好书变得不那么容易,面对良莠不齐的图书市场,您的选书原则或方法是什么?

张抗抗:我订阅《中华读书报》、《中国图书商报》、《读书》杂志,以便及时了解新书信息。也会浏览大部分优秀的文学选刊,从中寻找自己感兴趣的作品。一个时期会集中阅读某个类型的书籍。但古今中外好书实在太多了,一个人终其一生也不可能把世上的好书全都读完。这是一个无法解决的难题,只能尽力而为。读书最终还是要化为自己的血肉,再反哺读者。

文学与心灵诉求

阅读的快乐如恋如慕

叶倾城 专栏作家,情感专家

读文学有什么用?它令人快乐吗?

如果我的读书止于义务教育,也许我会比现在快乐。我如常上班,下班时分的超市,没有什么标签是我不认识的;晚上手里打件毛衣,微信一波一波,我聊得不亦乐乎。没什么不好,也许我会成为一个人情烂熟、世事洞明的女子,比现在的我,深通所有世俗的智慧。

但……仿佛总欠缺了点什么。上班、做家务、谈恋爱、结婚、生子,哪怕我的生活结实紧密如长城,在青砖甲与青砖乙之间,还是需要糯米汁来填补来黏合,从而让我的生命更完整吧。

为了考试和工作的那一种读书,是绝对有用的。其他的……都说腹有诗书气自华,我读了这么多书,仍然没有从外形上把自己读成林黛玉。还说读书女子,会从内到外,自然而然散发书卷气——我见过无数首如飞蓬的女教授。

那么文学、诗歌,对于女人的用处到底在哪里?

我对小朋友说了一个中国人可能都知道的诗人:纳兰容若他有一句诗:“等闲变却故人心,却道故人心易变。”她也许会在无意中听到,因为它的浅显,随意记下来,然后很快地忘掉。

她还年轻,正是分离的季节,那些要好的、视为姐妹、以为是一辈子的好同学好朋友,会渐渐淡掉,总有一天,她惊骇地发现他们都变了。而他们说:不,是你变了。也许她心里会五味杂陈,仿佛一刹那被朋友和时间同时抛弃。她有那么多感受,却不知从何说起,向谁说,怎么说。她疑心只有她一个人,经历过这一切。这时,她想起这句“却道故人心易变”,恍悟了……文学的意义就在这里:说出你的心声,抚慰你的哀伤。

天文有什么用?它让我们知道,我们的一生像微尘一样轻;美有什么用?刺绣或者音乐,带给我们的美感与惊喜,是擦过皮肤的颤栗;那些你一生用不到的冷知识有什么用?你了解雪兔一冬一冬的变色,你是否会感到既轻微也巨大的悲哀:原来随机应变不过是与生俱来的智慧……

读书的女人,也许不那么温柔。她们多懂了一些“应该”,却常常看到生活中的“不该”,发起急来是常有的。但不如此,世界如何进步?读书的女人,甚至不见得体贴。无知往往才能用崇拜的眼睛看对方,平视甚至俯视,对有些男人脆弱的自尊来说,十分致命。

但如果女人不单纯是两性关系中的一角,也有其世界上的角色,那么读书会令人——无论男女——睿智、谦逊及思考。这是使人成为人,至为重要的因素。

“女子为什么要阅读”大概就等于在问“女子为什么要恋爱”。一种出于肺腑的欲念,希望多知道一些,希望能够领会感情或者物质;深陷其中的快乐,如恋如慕;百思不得其解时像一场单相思。

杨绛在《干校六记》里写到,她曾经指着新搭的窝棚问钱钟书:“给咱们这样一个棚,咱们就住下,行吗?”

钱钟书认真想了一下,说:“没有书。”

我喜欢这表述,“认真想”过,才说不能,因为“没有书”,视书籍,为生命中一桩极重要的事,形同水、阳光、空气或者爱。

文学与女性成长

感谢伴我成长的“长腿叔叔”

茱蒂 大学教师

第一次读简·韦伯斯特创作于1912年的《长腿叔叔》时 ,深受其感动。孤儿院长大的乔若莎因为“长腿叔叔”(她只注意到叔叔被车灯拉长的背影,就一直以此来称呼这个送自己上学的好心人)的赞助,告别孤儿院枯燥乏味、循规蹈矩的生活,获得去上大学的机会。“长腿叔叔”非常喜欢乔若莎的文笔,希望能够将她培养成为一名作家。作为回报,乔若莎必须每个月给长腿叔叔写信,给他讲述学校里的生活。

整部小说就是乔若莎给“长腿叔叔”写的所有信件。乔若莎逐步成长,结识朋友、编辑杂志、完成书稿,终于实现了成为作家的梦想。直到最后,乔若莎才发现,这个“长腿叔叔”其实就是一直出现在自己生活中的杰维少爷(她有钱室友家的亲戚)。

曾经,我被女主人公乔若莎和“长腿叔叔”的浪漫爱情故事所打动,反复看过好几遍,甚至都能够背出每一封信的内容,最后把自己的英文名字也改成了乔若莎改名字时为自己挑选的Judy。

读大学时,机缘巧合,我也同乔若莎一样读了写作专业,从此开始了日夜纠结创作构思的生活。从散文训练到画面小品再到最后的短剧、大戏,我逐步在学习和思考人物的复杂性、主题的深刻性、场面的戏剧性等问题。结果就是,事情被越想越复杂,生活被描述得越来越灰暗、故事情节被编织得越来越离奇曲折。《推销员之死》、《进入黑夜的漫长旅程》和《鬼魂奏鸣曲》成了“指导”我们创作的标杆性的作品。大家普遍觉得这些作品中描绘出来的生活才是真实的,就算我们没有真正经历过困苦和磨难,至少也相信这些名剧中的灰暗调调一定是作家对于生活最好的概括,真实地反映出了彼时彼刻的社会状态。但其实,那个时候的我们都还是没有离开过校园保护的学生啊,哪里了解什么叫做社会?便自以为《长腿叔叔》这样的作品,不过是另一个版本的“丑小鸭变天鹅”,完全是最幼稚、简单、浪漫、理想化的代表,因而渐渐被我遗忘在了书柜角落里。写戏的时候,我们总是力求去开掘最富有戏剧性的场面和塑造最纠结矛盾的人物形象。

最富戏剧性的转变发生在我毕业后,大家开始真正直面生活的压力,开始思考工作、房租、社会竞争等问题。过去那些纠结了日夜写出来的略带灰暗色彩的剧本,都被遗忘在记忆深处。眼前的生活压力让我们慢慢忘记了名家名剧里面忧愁、绝望和放逐的调调,只希望能找到一种轻松、简单、快乐的东西来调节心情。这个时候再仔细翻看《长腿叔叔》,我仿佛又找回了过去的那种亲切感。与曾经读《长腿叔叔》感受不同的是,现在的我,不会仅仅感动于书中浪漫的爱情故事,而是开始对乔若莎的生活态度和个人成长有所思考。

韦伯斯特文笔很生动,每一封信里展示出乔若莎的生活,无论是课业、创作、人际交往还是感情选择的困难,都以轻松的笔调予以呈现。作者描写乔若莎慢慢克服自己的心理障碍去适应大学生活,好几个暑假,她都在洛克威洛农庄度假,经常去爬山,爬累了就坐下来看书、写作和思考。而她所受到的大学教育,给她带来了挑战和独立辩证思考的训练,让她能够更加独立地面对自己的人生。这无疑也对我的成长有着非常重要的影响,让我在求学过程中非常看重精神体验和自我成长。

不断翻开《长腿叔叔》,会越来越深入小说的内核,在爱情故事的表层下,其实是一个女孩变得更加独立、勇敢的过程,是她去探索自己真实内心、去选择自己人生道路、去成为精神贵族的蜕变过程。情感的背后,原来暗藏着作者对于人生和生活的感悟。生活的路上,《长腿叔叔》让我逐渐放慢脚步,停止奔跑,希望像乔若莎那样去享受爬山、读书、写作的简单生活,去获得掌控人生的满满自信。

文学与生活习惯

听读文学延续“君子协定”

莲子 小学语文教师

三十年前,我就是文学爱好者。

那时刚上师范,学业不太紧张,兜里刚刚有了属于自己的一点零花钱,全攒起来,变成一本本文学名著。也是在那时,和同样爱读书的朋友订立了“君子协定”:每年对方过生日,互相以书做礼物。这是真正的投其所好

啊!这个协定,竟然二十多年不曾间断。送给对方的书,都是自己读过并确认对方会喜欢的,这种精神分享延续并升华着两个人的友谊,无论走到哪里,无论相隔多远,只要有共同阅读的书,我们就在一起。当成为中年人,身边读文学的人在减少,但书柜里,好友的礼物书却在增加。读这些书,像葆有一个美好的秘密,日子可以平淡,生活可以庸常,但文学经典,是一个多么浩大曲折的所在,在里面获得的滋养,给了我足以应对乏味现实的力量。

本来以为可以一辈子这样读书,甚至精心为年老以后的闲散时光攒了一大堆书。接着就发现,眼睛花了!刚刚40岁而已,一行行铅字忽然模糊一片,揉眼定睛,远观近瞧,一声叹息,难道这就是和阅读分手的节奏吗?

和好友交流。她说她从今年开始就在听书了。她推荐我下载了几个听书软件。当看到熟悉和不熟悉的文学名著、大家经典从指间划过,心里充满柳暗花明的喜悦。

就从听《红楼梦》开始吧,还是在少女时代似懂非懂地看过,一直想“回炉”的。在以后的一百多个日子里,只要有点空闲,就打开手机里的听书软件,在主播娓娓的播讲中,回到红楼的世界里。

一集集听过来,不禁感慨万分。年少时读《红楼梦》光注重故事情节了,心总是随宝、黛、钗之间的情感纠葛起起落落,最多再抄录几首风花雪月的诗词,其他内容一概被忽略。人到中年,心静了,这才感到《红楼梦》真是一本社会大百科全书:亭台楼阁的设计、服装色彩的搭配、戏曲歌赋的品评、饮食之精之繁,甚至寻医问诊人情世故……真是无所不包。过去对人物性格的认识是那么单一:宝玉是一个满带脂粉气的多情公子,贾政古板教条,贾母养尊处优……可是现实生活中人都是千变万化的,单一必然偏颇。今天重读让我看到宝玉的菩萨心肠,他宽阔平等,不讲封建社会的等级尊卑,即使对做粗活的小丫头也从不忍伤害。而贾政出场,过去首先想到的是封建势力的代表,而忘记豁达平和。曹雪芹不愧为大家,他笔书延续我们的文学阅读,也延续我们了他身为人父和人子的爱与痛。最打动我的是贾母一个大富大贵的老人,面对寺庙中一位因为紧张冲撞了贵族们的小和尚竟是那么宽厚慈祥。想想有多少人在拥有地位和金钱后还能体谅到底层人的心理感受呢?就是薛蟠这个我当年很讨厌的角色,在重读中看到他的成长经历和性格的形成,心里也多出了一份同情……

听《红楼梦》,不知不觉改变着我看身边人和事的角度,内心也趋于豁达平和。曹雪芹不愧为大家,他笔下的每个人物只要一张口,必然活脱如在眼前,稍微粗心一点,就会错过许多精妙感人的细节,所以也时常倒回来反复听,越听越喜欢,上班坐公交车听,回家做饭洗碗洗衣收拾房间……做所有的事情都需要它的陪伴,这些平时感到麻烦的事不再那么无趣,而且“读书”时间也大大增加,夜晚还要伴着它入眠呢。

在微信里和好友交流,听书也是读书,下次,可以同听一本书,让听书延续我们的文学阅读,也延续我们共同读书的“君子协定”。

文学与家庭传承

文学传家从我开始

陈蔚文 作家

如果没有儿时的阅读,也就没有我现在的命运——当我成为一名职业的写作者,整日游弋于阅读,我对命运充满感念。

这份感念使我在儿子乎乎很小时,就开始给他念故事,那些绘声绘色的讲述将一扇彩色的想象之门在他面前开启。

很快他上二年级了,我推荐他看一些儿童版的名著,如《三国演义》《西游记》之类。一方面,我希望他能领略文字的魔力,从阅读中发现一个更广阔的世界,与此同时,知道这急不来,像德国作家黑塞说的,“每个人应从自己能够理解和喜欢的作品开始阅读,不要迷信任何模式,必须走一条爱之路,而非义务之路。”

只有爱之路,才能给一个孩子的阅读走下去的动力。

毕竟他识字量还不大,文字多的书会给他阅读带来一定障碍,影响他的阅读乐趣。先让他喜欢上书,比着急让他看什么更重要。

我网购了一些优秀童书,如《夏洛的网》《时代广场的蟋蟀》等,有意挑选版本轻松的,有时和他一起读,他很快接受了这些书,说,“好看!”

我去办了省图书馆的借书证,时常从少儿部给他借些读物,最初是他感兴趣的科学绘本,读来既轻松又增长了知识。然后在这些读物中也夹杂几本文学类书,如西班牙诗人希梅内斯的《小银和我》。装帧仍很重要,文图的比例要合理,设计美观,字号别太小,插图有趣,能激发孩子的阅读兴趣。

一本书是否有趣,对孩子最初的自主阅读之路来说,是不可忽略的因素。

此外,我有个选书捷径就是看书封上的标签——比如此书有没有获过一些儿童图书奖,如凯迪克奖是美国最权威的儿童图书奖,还有纽伯瑞儿童文学奖等,这就好像防疫部门颁发给生鲜供应商的证书一样,这些获奖图书都是经过了万千读者检验的,有一定的品质保证。

随着识字量的增多,上小学三年级的乎乎读书速度越来越快,也越来越喜欢阅读,以致再晚睡觉,他都要抽出本书读上几页,仿如一桩必须完成的睡前仪式。

每个月,大概他要读完四五本书,如果是假期,读的数量则更多。在这过程中,他已渐渐完成了从绘本向文字的转移,他最近在读的《怪医杜里特》系列(作者休·洛夫廷曾在麻省理工读土木工程,一生为孩子写了 12部以杜里特为主角的作品,1922年获纽伯瑞儿童文学奖)是一本老厚的大部头,里面一幅插图也没有,但乎乎读得津津有味——他已然从阅读中尝到滋味,沿着文字搭就的阶梯走向更广大的地带了。

每次,看到他小小的捧卷身影或端坐桌前,或蜷缩于夜晚的床头灯边,真让人欣慰,阅读进入了这个小男孩的生活,并会伴他一生,助他脱离蒙昧,建立更多智慧与勇气。

文学与亲子教育

“悦读”吸引孩子拥抱文学

铁英 公司职员

我的鼓励下,儿子从小到大没少读书。家里的书柜里存满了他心爱的名著,从《鲁宾逊漂流记》、《麦琪的礼物》到《增广贤文》、《郑渊洁童话》……无一不是我的精挑细选。给他挑书有两个原则:不适合少儿阅读的,名气再大也不考虑;决不买味同嚼蜡的缩写本,要读就读原汁原味的文字经典。

最近我给儿子选的名著是弗兰克·迈考特的《安琪拉的灰烬》,此书曾被改编成同名电影,“字里行间充满了苦难和伤感,却不叫人绝望”的评论深深打动我心。很想跟孩子一起分享,考虑到他开始逆反,越是我极力推荐的他越不屑一顾,想实现心愿恐怕需施展一点善意的小策略。

我开始“废寝忘食”。烫脚时、临睡前都书不离手。在这部自传体小说里,弗兰克·迈考特站在生命的边缘,把一个孩子的苦难成长历程活灵活现地呈现在读者面前,正当我为此心情沉重时,一切又皆因天使般的母亲安琪拉而变得不同。虽然她并不完美,她会大声斥责孩子,她抽香烟,但为了家庭的生计,她可以牺牲尊严去领救济金,去捡煤渣,高兴时会用她美妙的歌喉为孩子们唱动听的歌曲。看到弗兰克与他的兄弟们有渴望,有梦想,甚至感觉很富有时,我感到无比欣慰并感恩。

儿子几次好奇地探身过来,想看看是什么情节把我迷得茶饭不思。既然他主动打听,我抓住时机绘声绘色地讲起来。接着,我会“随手”将书放在沙发扶手上、电脑前……期盼着儿子有一天能主动拾起。我相信,只要他开始阅读,就一定会欲罢不能。几天后的一个周末,我从外面回来,看到儿子斜倚在沙发上,手里捧着那本《安琪拉的灰烬》,我偷偷地笑了。

不出我所料,儿子着迷了。他会冷不丁来一句:“和弗兰克比起来,我们生活得太幸福了。”我梳洗打扮准备出门时,他忽然问我:“你知道弗兰克一家去教堂做礼拜前怎么准备吗?”我说我还没有看到那里,显出一副好奇的样子。他笑了,佯装往头顶上空吐口吐沫,然后在下面快速滑步旋转一圈,再用手抿抿头发:“好了,因为他们没有发胶!”儿子摊开手耸耸肩,一副无奈的样子。我感慨:“这一家人经历苦难,依然不失风度哦! ”一边想,儿子,珍惜你拥有的吧!

书很厚,儿子花了很多个周末去读。“十月的第一个清晨,阳光明媚,‘橡树号’驶进纽约港。”接近尾声时他有些纠结:

“既想知道弗兰克后来过得怎么样,又舍不得看完!”幼稚的话语让我哑然失笑,我拍拍他的肩头:“这点不用担心,日后有我看的就有你看的!”他忙学业时就是我的阅读时间,随手翻开,可以看到他留下的点滴痕迹:一滴茶渍、一个折角或者一张变形金刚的书签,仿佛可以看到一个少年毛手毛脚醉心读书的样子。

记得小时候,母亲只要看到我长时间捧一本“闲书”,总爱问一句:“你看这书有用吗?”她口中“有用”自然是对学习有帮助,而我脑子里必会弹出一句“我读书又不是为了有用!”但到底为什么还真说不清。时隔多年,当我看到“除了爱情,没有任何事情像阅读这样让我们觉得,迟来的开始也可以如此美好。”我意识到,我们从书中得到的是永远不再孤单。

我不在意儿子阅读之后能记住多少描写手法,能背诵多少精彩段落,或者变得多么睿智、明理,我愿意他享受读到一本好书时,那一刻内心轻盈和快乐的过程,然后慢慢把看书变成自己生命的一部分。在这个读书也需要勇气的时代,惟愿他拥抱阅读,阅读好书,让“阅读”成为“悦读”。

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

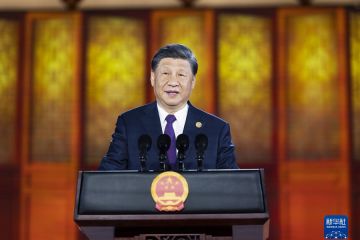

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言