男女平等:从洞察隐性歧视开始

六成女性对隐性不平等保持敏感

文 /本刊记者 王晓艳

从 2月 27日起,本刊的官网、手机客户端、微博、微信同步发起了“隐性不平等还是小题大做”的调查,引起网友的围观、参与和热议,特别是“三八”国际妇女节前后,参与人数达到高峰。超过六成女性认为,关注隐性性别歧视并非小题大做。

调查中让我们意外的是,本以为职场是隐性歧视的重灾区,没想到在家庭、两性关系的隐秘地带,温情脉脉的面纱下,也隐藏着不少歧视。

社会——藏在称谓里

21%的参与调查者认为,“剩女”、“女强人”、“女汉子”的称呼以及对女性外貌的调侃都体现着隐性的不平等。当我们开始拿这些称呼自嘲或互称,代表我们欣然或无奈地接受了。因为你如果说不,就是玩不起,而怎么玩的游戏规则是按男性视角规定的。

而当我们不为悦己,只为悦人地整容、美容、减肥时,我们其实是用男性的眼光改变我们对自己外貌的审视,我们不仅被歧视,也是在自我歧视,对那些贬损性称谓的冒犯浑然不觉。

家庭——藏在观念里

对于家庭中“男主外,女主内”的观念,超过 15%的参与调查者认为有不平等倾向。我们自以为女人可进可退,比男人多了条退路——回家当全职主妇。现实中,这却常常是一条退而难回的路,带来的常常是女人的家务劳动不被认可为创造价值,女人自身被社会边缘化。

而结婚下聘礼、春节闺女不能回娘家等风俗,令近 20%的女性感到被歧视。当传统文化被日益重视,一些陈规陋习也悄然复兴,尤其是女性可能尝到甜头的“陋习”,我们更是自动屏蔽了是否有悖男女平等,是否被隐性歧视。

两性——藏在劣势里

从传统的男人的处女情结到先锋的单身女性没有生育权,我们的两性关系新问题被不断刷新,不变的是在这些观念里我们始终处于被动和劣势。近 20%的被调查者因男人的处女情结感到两性中的不公。当更多的需求涌现,也带来了新发现的歧视,在这次调查中,就有 15%的被调查女性为单身女性没有生育权而深感不平。

艾小羊 专栏作家

女性态度

你没有察觉到被歧视吗?

有人之处就有偏见,有性别之处便有性别歧视。当我们诟病于春晚关于女神与女汉子的调戏,其实也忍不住经常用“娘炮”来形容一部分行为特别的男性,那些动不动就说“男人没一个好东西”,“男人用下半身思考”、“男人比女人晚进化 500年”的姑娘,也算是赤裸裸的性别歧视。

将人划分为两个性别,谈论其不同属性,而不是站在人的角度上去谈论,本身是一种容易滋生隐性性别歧视的方式。然而,与女性有关的性别歧视,依然应该更广泛地被关注,因为它往往不是个体的、私下的交流,而是非常容易演变成社会的共识,甚至连公共媒体平台也常常不自觉地带上了歧视女性的思维模式。

香港女演员梁洛施本月复出,出演张艾嘉的新片,铺天盖地的新闻标题是“豪门弃妇”梁洛施。梁洛施与李嘉诚之子李泽楷未婚育有三子。对于没有婚书以及后来传闻分手,梁本人从未有一句怨言,相反,她说这是双方理智的选择,婚姻并不是她的理想。梁洛施生于 1988年,对于她这个年龄的女性,工作是天经地义的事,

而仅仅因为与一个富有的男人生了三个孩子,她就理所当然要被包养,若出来工作则一定是被弃了。

这种极其隐蔽却又十分蛮横的歧视还表现在一个出现频率很高的词语上,“娇妻”。每一天,某著名男人携娇妻露面的新闻都充斥各大网站与纸媒。“娇妻”这个词,很容易令人联想到宠物,小鸟依人,缺乏主见,手无缚鸡之力,被豢养,并对豢养自己的人充满感激之情……表露这一身份原本有许多更中立的字眼,太太、夫人、妻子,媒体却不约而同选择“娇妻”这一令人浮想联翩的词,通过强化男权社会对于女性的定位来吸引眼球。

当然,隐性的性别歧视并非中国独有产物。一向特立独行的麦当娜在2015年全英音乐奖舞台上不慎被斗篷绊倒,立刻有舆论表示,你个老太婆早该退休了。麦姐站出来大声说,你们这是年龄歧视……请问这跟种族歧视有什么区别?说到年龄歧视,女性也是受害重灾区。在我们身边,告诫女人到了“这把年纪”应该怎样怎样的“好心人”更是比比皆是。

不可否认,女性地位正在逐渐提高,能够意识到诸多的隐性性别歧视,代表文明的进步。过去认为理所当然的事,如今发现它只有在男权背景下才是理所当然,女性意识的觉醒终会改变一些什么,至少在明年春晚舞台上,无论男导演还是女导演都会下意识地想想,这句台词会不会冒犯女观众?

所谓女权,并不是要去打击谁,它只是试图改变人们对于女性的偏见。正如美国作家 G.D.安德森所言,女权主义不是让女人变得更强,女人已经足够强了。它只是要改变世界感受到这种力量的方式。

丑丁 作家,媒体人

争议声音

追求男女平等不要过分敏感

羊年央视春晚被指“性别歧视”引发热议。在男女平等的争论中,有些女性的过度敏感,恰恰彰显了性别差异。

在男女之间追求的平等,更多的应是指人格的平等,权利的平等。说到人格和权利,那不仅仅存在于男女之间,也不仅仅是男女之间的衡量,那是存在于所有人的问题,是所有人之间的衡量。

男女平等并非男女都一样。现实在更多时候告诉我们,男女的和谐不是无差异带来的,恰恰是差异创造的。比如外形上的男刚女柔、体力上的男强女弱、心理上的男粗女细、性爱上的男攻女守。

说到性,似乎最能说明男女平等并非男女无别。性对女性的代价远远

超过男性。男人在一场情事之后可以了无痕迹,而女人则需要面对诸多担心甚至麻烦。最主要的是,绝大多数女性无法像男人那样,把性和爱割裂,让她们面对一个肌肉发达的性感男人,仅仅凭借瞬时的养眼,而没有心灵的美妙感应,去完成一场单纯的性事,几乎是一次极端的灵肉考验。这种天生的性心理的差异,注定了男女之间性行为的不对等。有一个词叫“男欢女爱”,男人求的是欢,女人求的是爱。

所以,在所谓的男女平等问题上,女性需要放松,更需要直面差异,扬长避短才能笑对所谓不平等。承认差异不是歧视,追求权利也不能无视差异。

与其在追求平等的崎岖道路上跟男人竞走,倒不如多多关注一下自身的自由,免得把自己的人生变成一场身不由己的竞赛,最终反而失去了真正有价值的自我。不如学会尊重差异,做好自己,平等的问题也就迎刃而解。

南储鑫 男女平等与公共政策专业博士

男性视角

男女平等,底线是什么?

网络上、微信圈转载,由此开启了“春晚是否歧视女性”的讨论。如何看待其中涉嫌歧视的问题呢?认为歧视与否认歧视的争论十分激烈。

赞成春晚存在歧视的一些人认为,“女神”“女汉子”实际上将女性进行分类,突出身材苗条、长相甜美的女性,强调这样才是女性应有的样子,也是受男生欢迎的类型。而类似贾玲那样的身材、气质,充其量只是“女汉子”“吃货一枚”,缺乏女人味,只能是没人要的“剩女”。一位网民说,“看贾玲小品看得我特别心塞,本来我也胖胖的,没对象也没觉得怎样,看了小品才忽然感觉自己貌似应该自卑的啊。”

而持反对意见的人则认为,喜剧本来离不开嘲讽和调侃,塑造反面人物的形象很多时候是不得已而为之。“女汉子”“剩女”只是借用网络词汇塑造的艺术形象,这也并不代表着一种价值导向。如果以严格的歧视标准来筛选的话,恐怕所有的嘲讽和调侃都难以实现,喜剧艺术可能就不复存在了。

作为《消歧公约》的签约国,我们可以借鉴《消歧公约》对妇女歧视的界定,即“基于性别而作的任何区别、排斥或限制,其影响或目的均足以妨碍或否认妇女不论已婚未婚在男女平等的基础上认识、享有或行使在政治、经济、社会、文化、公民或任何其他方面的人权和基本自由。”简单来说,就是基于性别的区别对待,对女性产生了不利的影响,就算是性别歧视。说到底,性别平等的底线是人权,是对人的尊重,罔论男女。

由此来看,“女汉子”“剩女”的小品在调侃、讽刺中推崇“女神”而否定“女汉子”“剩女”,实际上代表了一种价值导向。推崇的“女神”标准也是比较单一的,大多数女性达不到“女神”那种标准的。而“剩女”的嘲笑,就是要求女性到一定年龄必须结婚,否则便是“剩下”的。毫无疑问,在“推崇”“否认”之间还是为女性“限制”了一条道路,法律只是规定到了法定结婚年龄可以结婚,并没有要求女性在一定的年龄必须结婚,难道女性自己就不能选择结婚的年龄吗?实际上,春晚“女汉子”“剩女”调侃是全社会调侃链条的一个环节,是对女性平等、多元化生活的排斥。这种歧视不能因为是艺术嘲讽的需要就可以不在意,更不能责备那些对此质疑的女性缺乏宽容、过于敏感以及经不起调侃。如果文娱节目的嘲讽、调侃都对女性提出大致一样而且超越法律规定的要求,那么就不再是调侃、幽默了,而是一种舆论强制。

只有在坚持人权和道德底线的基础上,对一些现象而非个人特征的调侃、嘲讽才可以说是艺术魅力的展示,让所有的人都能乐在其中而不会感到压力。

沈睿 莫尔豪斯学院教授

专家观点

隐性性别歧视的文化根源

2015年的央视春节联欢晚会,嘲讽女性的身体,比如胖;讽刺女人的性格,比如女汉子;鄙视女人的婚姻状态,比如剩女等等,有人说这是隐性歧视,有人却说是小题大做。

最近,《中国妇女》杂志调查读者对上述现象和说辞的感受,有意思的是,近40%的被调查者对性别歧视没什么感觉,甚至认为那些敏感地意识到歧视的人是过于敏感,什么隐性歧视?我们根本没觉察出来。

其实,对女性的歧视存在每一个公共与私人空间里。有些人可能有个自己不知道的病,叫做厌女症(misogyny)。即仅仅因女人身体与男性不同,而被贬低、责备、归罪和厌恶的文化和传统。这正是产生隐性性别歧视的文化根源。在厌女文化里,即使是两性的私人空间,男人也是统治者,使用者,性行为成为一个性别对另一个性别的占有、统治与使用,很多人把这看成理所当然。

为什么人们对厌女症如此习惯,觉得如此自然?爱尔兰记者、诗人、作家杰克·荷兰(Jack Holland)在他如今已被翻译成多种文字的著作《厌女症:世界最古老的偏见》里,分析厌女症产生于男性对女性的先天性恐惧。由于女性与男性不同,女性被男性看成非我族类的“他者”。可是女人这个“他者”又是男人必不可少的,不如种族、阶级等“他者”你可以想方设法避免。无论你怎样看不起女性,男人又不得不依靠女性:他们首先是女性生出来的,种族繁衍没有女性也做不到,在最私密的层次,女性必不可少。这种对女性的依靠、对女性与自己不同的恐惧,男性在确立自己地位的时候,表达的是蔑视。男性通过蔑视与自己不同的女性来确立自己的统治身份与地位。

这种偏见如此通常和平常几乎不被注意,贬斥、侮辱、嘲笑女性无处不在;生存在这样的社会里,人人都是这种社会的产物,厌女成了我们生长的土壤,我们都是呼吸这种文化空气长大的,谁能逃脱得掉?厌女症之所以是世界上最古老也是最顽固的偏见,原因很明显,因为厌女症存在于男人与女人的两性关系中。这种关系关联到生物、性、心理、社会、经济、政治和文化的每一个层面,这种关系多层面地如绳结一样缠在一起,关联到我们的存在:既是个体的,也是群体的;既是社会的,也是生物物种的。厌女症太复杂了,太个人化了,弥漫在生活中的每一个空间里。

对厌女文化有觉悟,有敏感,需要学习,需要思考。一百多年前,中国女人裹脚,西方女人裹腰,那时大家都认为这自然而然,后来通过学习人们知道,裹脚裹腰都残害女人的身体,把女人当成男人的用品,前者是男人病态的性爱好的产物,后者是男人对女性美病态的想象的产物。中外男人和女人都在二十世纪初觉悟,从而裹脚裹腰的实践被彻底抛弃。

追求男女平等,改变厌女文化,不是自然而然产生的。女性的平等并不是从人类自然性里产生的,而是产生于正义、公平和个人权利等概念,这些思想是从启蒙主义思想里发展出来的哲学与政治原则。

换句话说,从历史上看,厌女是“正常的”,是我们生长的环境,呼吸的空气,而反对厌女症,对厌女文化警觉,却需要有道德勇气,有个人权利概念,有公平正义之心。这些是需要教育和思考才获得的思想和品质,这也许解释了为什么大多数中国人对性别歧视——明显的与隐性的性别歧视,缺乏敏感和警觉的根本原因。

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

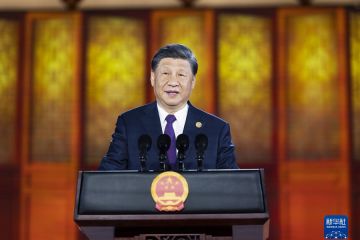

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言