网络时代的阅读理想国

策划执行/王晓艳 苏容 张姿 王婕

百草园:不仅仅是一家书店

全媒体书店

无锡百草园书店,一家坚持了20年的人文独立书店。在经历了民营书店的辉煌与低迷之后, 2013年开始运营公众微信平台,年阅读量过亿。被评为江苏最美书店,江苏最佳自媒体。

倾听百草园,开始一天好心情

对很多读者来说,每天清晨醒来听到百草园微信平台的朗诵和经典音乐,是一天中最美的享受,也是一天好心情的开始。有时稍微晚发一会儿,就会有人迫不及待地催问。还记得三年前微信朗诵开播不久,一篇《听雪》就创下了250万点击量的纪录。

与时俱进,是我们无锡百草园书店最大的特色。

二十载春去秋来,从当初20平米的小书屋,“傍千年寺,读万卷书”的100平米的门店,再到全新300平米的阅读空间……百草园书店已然融入很多无锡人生活。爱书的人,于暖阳中静静地品一杯咖啡,读几本好书,会三五好友,自有一种慢生活的惬意。

不知道从什么时候起,走进书店的人越来越少。看看我们自己,阅读方式不是也在悄悄发生变化吗?电脑、Ipad、手机……我们可以选择的方式更多,更快捷,更轻便。厚重的书本尽管墨香弥漫,依然在淡出很多人的生活。

我们一直觉得,读书是人类永恒的需要。书店不会在默默无闻中湮灭,只要,我们能满足读者更多的阅读需要。互联网不是我们的对手,它应该是我们连接读者的工具。

这就是为什么我们要在2013年开始运营无锡百草园书店微信公众平台。我们荐书,分享美文,播放朗诵和音乐……每天同一时间,八篇文化艺术类微信准时与近百万粉丝见面。最让人感动的是朗诵者的一丝不苟,对每个字的发音都反复斟酌,确保完美无瑕,实现了对文字作品的再创作,让听众回味无穷。

谁说百草园只是无锡人的呢?互联网让百草园生出翅膀,飞向全国。很多走进书店的人告诉我,他们来自北京,来自山东,来自云南……他们是百草园微信公众平台的粉丝,他们让我看自己手机中的珍藏,百草园悦耳的读书声立刻响起。他们此行就想来看看这个“全国图书行业文明店堂”、“江苏十大最美书店”,他们把这称为一次有意义的“文化之旅”。

走进百草园,书友雅会更悦心

候鸟飞过江南,流水浸润无锡,倾城的是那些岁月,品读的是未曾远去的回忆。2016年新年开篇第一站,作家赵波、宋羽携新著走进无锡百草园,与读者分享他们书中的故事。

我们邀请台湾学者薛仁明先生,来书店为读者讲述“生命的气象”。他讲《史记》人物大气,活泼,率真,真是“其人如天”,与当今社会普遍的躁郁气氛截然相反,听着令人舒坦,清爽。听完他的讲座,读者评价说,“可洗涤愁云,可开阔胸襟。”

著名音乐人、导演山奇先生携历时20年创作的发烧碟《意·江南》,来到百草园书店做小型试听会。伴着古运河畔的潺潺流水,聆听这曲来自江南才子眷念家乡的灵魂之音,新老书友相聚百草园。

“时值千山雪尽,天地俱生,万物以荣,适合解开所有束缚,回归自然,拥抱阳光,漫步花海,感受春的喜悦……”今年春来早,我们在书店举办醉花阴香品品鉴会,也与书友分享最热门的书籍。

百草园丰富的线下活动,将读者重新吸引到书店。各类书友会,作家见面会,听讲座,猜灯谜,了解竹刻,学习刺绣……读者在书店中真实地感受文化的厚重,同时也亲近书香,在纸质书籍中重拾文字的魅力。每年的4月23日世界读书日,我们都要开展“阅读是最美姿态”摄影和征文大赛,鼓励更多的人认识百草园,走进百草园。现在,我们是“江苏最佳自媒体”,参与过“‘互联网+’独立书店转型升级研讨分享会”。

无论世事如何变迁,百草园书店的坚持不会变。那就是:不忘初心,以书会友!

阅读是最美的风景!你、我,是风景中最美的点缀。

三川玲:童书妈妈引领垂直阅读

童书推广人

一个教育公众号,两年多的时间,400篇100万字全原创文章,40多个国家的20万家长,共同阅读800多本书,这是互联网时代才有可能出现的垂直阅读。

文/三川玲

在互联网上推荐图书

2013年6月28日,我在微信公众号写下了“童书出版妈妈三川玲”的第一篇文章。开启这个写作旅程的理由其实很简单,就是我作为一个童书出版人,很想和家长一起分享我在阅读、编辑、出版童书时的感受。

从一开始,我就采用了全原创的方式。无论是传统的纸质阅读,还是互联网的数字阅读,内容永远是最核心的、最宝贵的、最持久的、最有价值的。

没想到,在短短的一个多月的时间,我写的20篇推荐图书的文章,就获得了10000名的订阅者。说实话,这是我步入媒体和出版行业,从事文化事业十几年来——第一次,我感觉到我所做的事情,直接地、真切地、即时地,得到了读者的贴心贴肠的赞许和认可。很多时候,我写的文章不过3000多字,但后台的留言经常超过1万多字!

而我也更加慎重和客观地推荐好的图书。比如《阅读三本书,远离性侵害》这篇文章,从选题到文字完成,至少用了两周时间。在开始的时候,大致收集了100多本关于性教育、儿童安全、心理素质等等的图书。中间,将这些书分为三类,从“认识身体”,到“具体方法”,再到“性格培养”。

所以,读者最后看到的是三本书,但其实我是在100本里挑出来的。这样的品质,自然就让读者信服。而我,也就在读者的鼓励下,从第一篇写到了400篇,100多万字。

在互联网上互动创作

在互联网上写作,和在纸质媒体上写作非常不同。我在写作的过程中,才逐渐发现,数字化的写作,不是写完刊登出来就完事了。而是从写什么,到怎么写,然后到读者的反馈,再根据反馈的修订,把原本的“死阅读”,变成了“活阅读”。

童书妈妈的每一篇文章,渐渐地不是我想写什么就写什么,而是根据后台呈现的家长反映最多的问题,逐一形成我要写的题目。

这其实就是一个数据化的分析和实践。我会把家长提出的问题进行整理,然后把每个问题进行分类,之后再根据频率标注。这样的话,每一篇文章都是有的放矢,都是先有的读者而后有的文章。

我的文章是写给家长看的,那么,自然也不会摆出专家和权威的姿态来教训家长。而且也是以我作为家长的身份,不卖弄,不理论,不口水,平等而真诚地和大家一起分享和交流。

在互联网上一起阅读

无论阅读的形态如何变化,高品质的内容和阅读体验,是阅读的核心。只要把握了这一点,老老实实去做,自然会赢得读者的信任。

童书妈妈开始立体化地推广阅读,我们采访了绘本馆,写出了《中国绘本馆地图》的系列报道;和童书出版机构建立了广泛的联系,把最好最新的童书介绍给读者;参与了童书作者的落地活动,让读者和作者亲密接触;根据读者的需求,引进出版了儿童心理的图书;支持中国原创童书,出版了原创的绘本;组织线上和线下的读书会,在北上广,杭州青岛大连等地巡回推广,仅广州一地参加的读者就多达1500人……

很多人都说,现在的人读书少了,甚至不读书了。但是,童书妈妈的这三年的经历,反而让我坚信,人们渴望信息和知识比以往更加强烈了。只不过,互联网让阅读、写作、推广的方式,都发生了改变而已。

我很庆幸,在这样的时代,能够参与到新的阅读浪潮中。也坚信,有了互联网,中国的阅读与出版状况会越来越好。

魏小河:读书不止,不止读书

读书公众号

《用一间书房抵抗全世界》的魏小河,被称为“最懂年轻人的书评人”,坚持原创经营“不止读书”微信公众号。两年获得30万+读者订阅,500万人次阅读量,跻身各种读书公号排行榜前列,全国遍布“分舵”。

文/魏小河

治疗“不读书症”的读书公号

2013年3月18日,我在工作间隙登陆微信后台,注册了一个账号。当时我并不知道,这个账号会给我带来多大改变,我只是像往常注册博客或其他任何网站一样注册了它。叫什么名字呢?我想起了2010年曾在豆瓣阿尔法城(一个已经被关闭的项目)里弄过一个虚拟小报以及副刊《不止读书》。我已经不记得为什么会取“不止读书”这个名字,总之当我有机会再为自己创立一个园地的时候,首先想到了它。于是,就有了“不止读书”。

在此之前,我喜欢读书却常常买了好多书顾不上读,读完书常有感想却很懒于写书评。做这个号的初衷是为了戒除我的“一懒二拖三不读书症”。一点儿不假,正是因为不止读书,我才开始持续地读书、写作。

很快,我就发现微信公众号和其他平台很不一样,它一天只能发一次信息,并且这信息用图文组合起来,像杂志。并且后台的各种功能,让你觉得原本杂志的内容脱离了平面的限制。

微信公众平台鼓励传播,我的前七个粉丝是我办公室的同事。然后,我到豆瓣小组去发小广告,给别的微信号留言请求推荐,我还去百度贴吧等其他地方发帖。因为做这些事情的时间早,效果还不错,我很快拥有了一万粉丝。

之后,我在推广上开始懈怠。一万个人关注在我看来已经够多了,我接下来想的是内容。所以我策划了很多互动专题,枕边书、猜书名游戏、黑板报、送书活动等等。不再只是我单纯地写,我想方设法地去变换一些好玩的元素,让这个平台更有趣一些。跟写博客不一样,在微信后台,我不光是写作者,还是编辑者,更是运营者。

当然,我是很晚才知道我的这些身份的,在那时,我一直保持着一种身份:读者。读一直想读的书,搜罗更多的书来读,是一种带着愿望又有点约束的感觉。我开始有了一种自觉,开始关心读者的反应,关心数据,关心增长,并且有了竞争。你会看见有其他的账号做得更好,那么你是不是也要进步?但是这与我的本心是有一点冲突的。我陷入了一种左手和右手搏斗的状态。一方面,我希望只写我想写的,不管任何人;另一方面我不可能不管任何人,阅读数是一种压力,一种被注视的压力。

一个普通读者的园地

我很喜欢一句话,叫做“但行好事,莫问前程”。如果你相信这件事情是有价值的,那么就去做,至于结果,是后面才要考虑的事。我相信,仍然还是有很多像我一样的年轻人,喜欢读书,但是在现实生活中找不到同好。我相信即使在注意力稀释的时代,还是有人愿意静下心来,读几本书,能够与他们建立一种微弱的联系,也是一件幸事。

我不觉得读书是什么了不起的事,一定要比打游戏,比逛街更高级,因为每一件事都有各自的价值。当你受创的时候,也许找朋友一起逛街游戏比读书有用得多。

在我看来,读书是生活的一部分,不必高看,当然也不要漠视。读书不是神丹妙药,没有什么实在的用处。但是读书又有它的无用之用,它可以为你建造一个精神家园,帮助你锻炼思维,拓展视野,让你体验到更多更丰富的人生。

我说自己不是读书推广人,因为我不大愿意举着扩音器大喊:快来看书呀,看书好啊。我相信个人的自我选择才是真正的能量。我能做的首先得是我想做的。我想做的就是读和写。这使“不止读书”和其他的读书类微信号有一个很大的不同。因为我就是我,一个普通读者,我所做的事情有点类似于周作人所说的耕耘“自己的园地”,我看了一些书,觉得还不错的,写一篇文章,说一说它是什么,它好不好,为什么好,就是这样。所以,“不止读书”其实是一个很任性的平台。

让喜欢读书的人在此相遇

对我来说,做“不止读书”是一件幸运的事。这三年我写了几百篇文章,看了比以前更多的书,更重要的是,我感到了自己的价值。我很感激我的读者,读者的反馈带给我一种我自己很难获得的东西。我们每个人都活在他人的眼光中。在此之前,我也许知道自己喜欢写,但是没有人能证明我写的是有价值的。只有有人看到,并且有所反馈,一切才变得生动起来。所以,我并不是在推广阅读,我是在通过阅读和写作发现自己,确认自己。如果说“不止读书”起到了一点让更多的人看书的作用,那也是附加值。

还有一个附加值,去年六月份,三联生活书店出版了《独立日:用一间书房抵抗全世界》,这是我的第一本书。接着是《失眠书》。我终于实现了少年时的梦想,将自己的文字变成印刷品,这一切很不真实,却又如此真实。

在不止读书渐渐被人关注之后,我认识了更多的人和他们的世界,这是一件特别美妙的事,认识一个有意思的人,和读到一本有意思的书同样快乐,甚至更加快乐。

因为这个缘故,我发起了不止读书会,这是一个非常松散的读书会,目前在北京、广州、深圳、郑州、合肥、西安等十几个城市拥有分舵,所有的活动都由各地书友自发组织。在这些聚会中,我更看重的倒不是一本书得到了怎样的讨论,我看重的是人的价值。不止读书会正是一个小平台,让喜欢读书的人彼此相遇。

我最欣慰的事情是,不止读书会上诞生了不少情侣,甚至夫妻。大家因兴趣相投而结合,而我在这里做了一点点事情,这很令人高兴。

“不止读书”就是这样一点点的滑过了时间。如果没有什么特别的变故,我会继续不止读书,读书不止。

叶萱:读书是为了不孤独

作家书友会

全民阅读时代,多元化的阅读模式中,一场以书结缘的书友会来得最为亲切。在作家叶萱所精心打造的阅读互动角落里,大家因一份自文字中延伸出来的共鸣与情谊相聚。在这里,个人的收获感悟变成了意趣相投的分享。

文/叶萱

以书为媒的幸福偶遇

虽然这是个让自己都感觉挺不好意思的称呼,但有时候还是得承认,我是个“作家”。

比如,新书签售现场,看着那些坐火车或汽车千里迢迢赶来的读者们,我都有一种特别对不住大家的感觉——促使大家跋山涉水而来的,不过是一份自文字中延伸出来的共鸣与情谊,是应当好好说声“谢谢”并坐下来谈谈心得与感触的。可是,每次签售环节匆匆,交流时间最长也不超过半小时,能记住的,不过是“签个名吧”“合个影好吗”“快快快”……

直到那次在北京雨枫书馆——一间女性阅读主题的独立书店——我的编辑放弃了以往书展签售的人海模式,转而筹备了一场小型的读者见面会。到场不过三十余人,其中有我的亲密读者,也有“雨枫”的老会员,都是有着日积月累的阅读习惯,并愿意在周末的下午拿出休闲时光赴一场文字的约会。

那天,我们用一下午整整三小时的时间畅所欲言地聊天:从我个人写作新书的心理动机,到同类图书的关注角度,再到“我最喜欢的一本书”主题讨论,渐渐扩展到女性社会问题探讨……我们终于,还是把一场“新书发布会”,活生生搞成了“阅读分享会”。

可是,再没有比这更幸福的偶遇了。

是从那天起,我和我的编辑渐渐成为若干独立书店的常客——我们决定借助身为一个“作家”的原有凝聚力,以作品为媒介,常常与不同城市里热爱阅读并有交流愿望的读者们相聚。

从此,我们跨越千山万水的相见再不仅仅是为了签售多少册图书,而是为了坐在一起,诚心诚意聊聊那些与读书和生活有关的事。

分享勾连起了爱书与爱生活

其中,最温情的一场在济南。

那是2013年夏天,写作亲子随笔集《愿你被这世界温柔相待》的过程中,“叶萱书友会”与当地一家时尚杂志合作,举办了一次亲子分享会。分享会地点是在一间咖啡馆,老板专门准备了精致的茶点。坐在一起的,有新妈妈、准妈妈,也有单身的老读者。我们一起喝茶、吃点心,以一本新书为引子,说说养孩子的过程中,那些辛苦与欢乐。

我抛砖引玉,先分享一点带孩子们阅读的粗浅心得。然后就有读者絮絮谈起孩子太喜欢认字而不喜欢看绘本上的图画,或是三岁小宝甫进入幼儿园,妈妈比宝宝还焦虑怎么办……那天,邀请到现场的早教专家亦是我好友,我们欢笑阵阵,我们茶香氤氲,在共同探讨的过程中,每个人都学到更多的沟通技巧、预见到更富有挑战的未来,也相互启发着体会到更多为人母者的满足。

是的,那一晚,新书是桥,连接在一起的我们谈的是生活。然而作为这尘世烟火中的个体,我也是在那天决定,要把这个亲情系列一直写下去——为那些爱书的人,更为那些爱生活的人。

最热闹的一场在青岛。

2015年秋天,我们再次以“叶萱书友会”的名义,在一间由民居改建的、并不大却文艺范儿十足的独立书店“繁花·我们图书馆”举办读者分享会。“繁花”的空间小,十几个人就已经快要把客厅坐满。但那真是我有史以来做过最有趣的一次分享会——一群热爱读书的读者,我们从畅销书和传统文学的意义开始聊,渐渐演变到他们彼此对于选题表达、纸媒危机、文学评奖等问题的热烈讨论。后来,当我开始觉得自己俨然就是分享会主持人的时候,场内参与热议的人群已经横跨60后、70后、80后、90后四个年龄层……

也是在那个晚上,我听到许多中肯的建议,学到许多新知识,并在回答问题的过程中说了许多在书里都未必敢说的真心话。倾听与倾诉在这时已经变成默契勾连的形式,不分伯仲,彼此激发。

在阅读中看见更大的世界

也常有种种感动。

比如,通过“叶萱书友会”微信公众号和新浪微博连接在一起的读者们,也渐渐在互动中变得越来越熟稔。他们自发成立了书友会聊天群,时常有人推荐好书,也有人发来不错的书评,而离得近的几位,还每年帮忙做一次义卖——我用折扣价买进自己的书,再签名并写上你想要的赠言,以原价卖给你,所得收入用以赞助几个微小的爱心项目。这样,姑且就算是“叶萱书友会”里的你和我,一起做的一点小小善事吧。

钱不多,是个心意。就像我也未必写得多好,但你仍然在这里,给我关注的目光、温暖的支持。我们是因为写作与阅读认识彼此。然而信息是可以无限交互的,所以,“分享”的意义,或许就在沟通过程中,你和我,都可以看见更大的世界。写作是件辛苦的事,然而好在有你,我从来都不孤独。

世界读书日,我谨以一个仍然稚嫩但足够真诚的作者的名义,谢谢所有读书人。

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

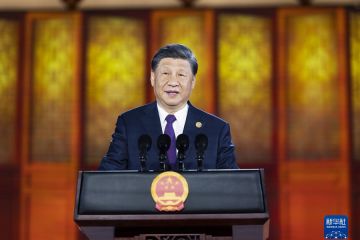

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言