“24条”出新规,离婚债务难题求新解

从2016年下半年开始,一个名为“反24条联盟”的团体和一桩桩“被负债”的案件,吸引了社会的持续关注。一时间,离婚时莫名负债这个难题如何破,成为了法律界和大众讨论的焦点,修改法律的呼声不断。

2017年2月28日,最高人民法院公布了婚姻法司法解释二补充规定和审理涉及夫妻债务案件有关问题的通知(以下简称“补充规定”和“通知”),针对24条做出了回应。新规的出现,能否平息公众对24条的质疑,又能否为困扰人们的债务难题找到解决之道?请跟随本刊一起,提出问题,寻找答案。

Q:配偶婚内举债,今后如何认定?

热案回顾

因为一段婚姻,莫名背负几十万甚至上百万的债务,这听起来有些荒谬。但从频现报端的消息来看,深陷这种困境的人不在少数。

广西民族大学的教授李长天就遭遇了此事,他与王凤英因为情感破裂而离婚。但在离婚后,却不断接到催债信息。原来,王凤英曾沉迷赌球,并向亲友、小额贷款公司以及银行举债了六百余万元,虽然李长天对这些借贷行为不知情,但因为债务形成于两人婚姻期间,法院判他承担连带责任。而供职于一家中央媒体的李女士因为丈夫出轨和家庭暴力,提出离婚。然而,她这边刚告到法院,丈夫那边却借债280万元。离婚后,李女士不得不被前夫债务所累,为了还债她的住房被法院查封,生活如噩梦一般。

一些“被负债”的配偶们抱团取暖,他们呼吁重建夫妻债务规则,修改婚姻法司法解释二第24条,“婚姻期间夫妻一方以个人名义所负债务,应当按夫妻共同债务处理”的规定。如今有了补充规定,对债务认定会有什么影响?

新规新解

认定夫妻债务,细节决定成败

杨文战 北京市中盾律师事务所合伙人

作为一名律师,我代理过很多离婚纠纷。婚姻结束后,一方“被负债”的情形我也常见。随着夫妻之间独立性增强,很多人都是事后才得知配偶背着自己借钱。

最高人民法院新公布的“补充规定”,强调虚假债务和非法赌债、毒债不受法律保护,不属于夫妻共同承担的范畴,还下发“通知”对法院审理夫妻债务案件进行规范。这不但能在一定程度上保障“被负债”一方的财产权益,对人们也是一个警醒:一方面,如果你的配偶有赌钱等不良习惯,平时你就要多留意并搜集证据;另一方面,那些企图通过虚构债务占便宜的人也赶快打消念头,虚假债务不容易蒙混过关。

“通知”强调,要结合夫妻与借债人之间关系及其到庭情况、借贷金额、债权凭证、款项交付、夫妻双方的经济能力、夫妻与债权人之间的交易方式、交易习惯等多项因素,综合判断债务是否发生。防止仅凭借条、借据等债权凭证就认定存在债务的简单做法。

由此可知,以后法院对夫妻债务的认定是要在“细节”上下功夫了。从当事人角度看,主张存在债务的一方,要通过细节来举证债务的真实合理,而否认的一方也要通过细节来摆脱债务,仅有债权凭证不够,法官还必须综合考察其他案情细节。

遗憾的是,现实生活中还有一些债务,是配偶婚内所借,虽然债务真实合法,但并未用于夫妻生活的,补充规定对此并没有涉及。那么在日常生活中,如何避免“被负债”呢?我认为,夫妻作为利益共同体,彼此多了解对方经济情况并不为过,如果真遇到“被负债”需积极应对,不要错过最佳维权取证时机。

Q:确定债务性质,只能靠自己吗?

热案回顾

“结个婚,背巨债,好姑娘,变老赖”的剧情,总在现实生活中不断以各种方式上演。2016年6月的一篇微博热门文章《婚姻有风险,领证需谨慎》,泉州姑娘兰瑾讲述了自己因为结婚“被负债”的经历。

兰瑾毕业于重点大学,是外企财务分析师。离婚不久,她就收到了法院传票,原来前夫为了帮助别人,在婚内瞒着她陆续向他人借款三百多万元。刚开始她并没有意识到事情的严重性,直到判决结果下来才傻了眼,因为她不能证明前夫借款未用于夫妻共同生活,要对这三百多万元债务承担连带责任。

昔日白领难以应对巨额债务,兰瑾在文章中说:“一旦曾经走入婚姻,你永远都不知道,哪天突然就有个陌生人拿着前夫在婚内签字的巨额借条,来向你讨债。”

新规新解

申请法庭调查,是每个人的诉讼权利

刘路路 江苏沭阳法院耿圩法庭副庭长

新规新解

申请法庭调查,是每个人的诉讼权利

作为基层法官,我深知家事审判关系到孩子的权益、女性的幸福。“通知”对法官审理涉及夫妻债务的案件提出了明确的要求:保障未具名举债夫妻一方的诉讼权利。

通俗地说,就是一方借钱时,另一方没有在借条上签名,法官在审理过程中要维护未签名一方的各项诉讼权利,包括答辩、举证、质证、申请法庭调查等。

具体体现在以下几个方面:一是原则上应当传唤夫妻双方和案件其他当事人到庭;二是需要证人出庭作证的,除法定事由外,应当通知证人出庭作证;三是要求有关当事人和证人签署保证书,以保证当事人陈述和证人证言的真实性。

让个人证明一方的借款没有用于夫妻共同生活,确实比较困难。因此“通知”规定,当一方不能提供证据,但能提供证据线索时,可以提出申请由法院来调查取证。

实际上,在“通知”出台之前,法官也是这么做的,只是很多时候,个人忽略了这项权利,或者提供的线索太模糊,让法官难以继续跟进。

那么,个人可以提供哪些证据线索,让法院来调查呢?比如,可以提供借款一方所借款项的具体流向线索,让法院调查款项是否落入他人腰包;提供家庭常用银行账户,让法院调查家庭日常收支情况,证明维持家庭生活不需要巨额借款;还可以提供借款时间的线索,如果和双方分居、闹离婚的时间吻合,也有一定的证明作用。

明确的通知给法官指出了工作的重点和方向。在今后的工作中,我会充分听取双方的意见,尤其是未具名举债一方的答辩,全面审查相关材料,让判决以真相为基础,维护每个人的合法权益!

Q:被判还债,就要失去生活保障吗?

热案回顾

张曦才39岁,头发就几乎全白了。从2011年8月起,她先后接到8张法院传票,让她的人生跌入谷底。

离婚前,丈夫欠了300万元外债,她毫不知情。离婚后丈夫消失,她被债主告到法院,法院认定这是夫妻共同债务,由她和前夫连带偿还。

债主们经常闯进张曦单位挨个办公室砸门讨债。她的两辆车和两套房都被法院查封拍卖用于还债,她现在没有房产,和女儿租住在一个十几平方米的小单间,工资也被冻结,每月只剩700元生活费。房东同情她,给她减了租金。

每逢周末,张曦都会到朋友餐馆打工,给女儿赚学费。张曦很心疼女儿,因为女儿现在一听到敲门声,就以为是讨债的来了,立刻躲到桌子底下。张曦在县城当老师,饭店打工时怕被人认出来,只能戴着口罩。

新规新解

生存权,是补充规定划出的底线

黄海涛 北京市第三中级法院民四庭庭长

“补充规定”中强调,应当确立生存权益高于债权的理念,对夫妻共同债务的执行,应保留夫妻双方及其所扶养家属的生活必需费用;执行夫妻名下住房时,应保障生活所必需的居住房屋;一般不得拍卖、变卖或抵债被执行人及其所扶养家属生活所必需的居住房屋。

这是否意味着被执行人(负债一方)名下的唯一房产,就绝对不会被查封拍卖了?也不能一概而论。

“补充规定”出台之前,最高人民法院在2015年5月发布《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》。其中指出如果申请执行人(债权人)同意按当地廉租房保障面积,为被执行人及其扶养的家属提供住房,或同意参照当地平均租金,从被拍卖房屋的折价款里预留5~8年的租金给被执行人,法院可以将被执行人生活所必须的居住房屋查封、拍卖。

依据上述规定和现实情况,“生活所必须的居住房屋”,保障的是生存权和居住权。

作为中立的司法机关,执行工作涉及申请执行人的生存权与被执行人生存权的平衡。

债权人也有生活十分困难的,在保障负债一方基本生存需要的前提下,也要考虑维护法律权威,维护债权人的正当权益。

像张曦一样,一些“被负债”的女性,都被执行了名下唯一房产。那么,“补充规定”出台后,这种情况会有改观吗?

Q:假债务假诉讼,如何惩罚如何防?

热案回顾

广州的齐敏起诉离婚时,丈夫陈玏的妹妹拿着判决书出现在法庭上,称陈玏曾向她借款600万元,要求将这笔钱从夫妻共同财产中扣除还债。原来在此之前,兄妹俩已经先打了债务官司,而法院做出了夫妻共同债务的认定。经齐敏申请,检察院展开审判监督,发现陈玏的妹妹只是临时工,没能力出借600万元。后来,检察院提出抗诉并对陈玏提出训诫。

无独有偶,吉林的卢嘉在离婚两年后接到了法院传票,前夫徐斌的朋友以拖欠劳务费为由起诉,要求他们共同偿还32万元。徐斌一口承认,卢嘉却毫不知情。因为怀疑劳务合同和欠条的真实性,卢嘉报案。警方调查证实,徐斌与朋友串通虚构了债务。检察院以涉嫌虚假诉讼罪提起公诉,徐斌被判有期徒刑一年两个月。

在婚姻法领域,涉及夫妻债务的虚假诉讼屡见不鲜,24条新规下,如何“打假”?

新规新解

法律威慑是难题的一种解法

潘文婕 上海市浦东新区检察院检察官

“通知”中提出要制裁夫妻一方与第三人串通伪造债务的虚假诉讼,对伪造、隐藏、毁灭证据的行为也要依法惩处。对于虚构债务谋取利益的人而言,这应该成为一把“利剑”。

虚假诉讼,是指通过虚构法律事实、隐瞒真相、伪造编造证据等方式,提起诉讼或申请仲裁,从而获取非法利益,不但侵害他人的财产权,还侵犯了国家的司法秩序和权威。

具体到虚构夫妻债务方面,虚假诉讼的原被告之间不存在真实债务关系,事实、证据等也纯属子虚乌有。而侵害的对象既有夫妻一方,也包含法院。因此法院会根据情节、数额等进行判定,情节轻微的可以采取罚款、行政拘留等针对妨碍民事诉讼行为的强制措施。如果情节严重,已经构成刑事犯罪,则需要追究刑事责任,判处刑罚。

虚假诉讼罪,要有“妨害司法秩序或严重侵犯他人合法权益”的后果。前者指无端挑起诉讼,耗费大量司法资源,甚至导致法院做出错误裁判;后者则是让对方当事人花费巨额诉讼费、律师费、鉴定费,甚至因错误判决造成经济困难或破产。而只要是参与合谋的人,比如夫妻一方、合谋一方、律师、司法工作人员等,都可以成为虚假诉讼罪的主体。

虽然作为公诉案件,要由公安机关侦查、检察院提起诉讼,再由法院判决,但人们还是有一些方法防范和应对:第一,诉讼发生前,未举债的夫妻一方如果发现或怀疑另一方串通第三人,虚构债务或夸大债务数额,应当及时收集和保存相关证据,比如录音录像等;第二,诉讼过程中,及时向法院提出异议并充分举证,以便法院辨明事实真相;第三,若在法院裁判后发现涉嫌虚假诉讼,可以向法院申请再审;第四,如果法院认为证据不足驳回再审申请,还可以向检察院申请审判监督。

除了虚假诉讼罪,夫妻债务案件中如果发生伪造隐藏、毁灭证据的行为,还可能涉嫌妨害作证罪和帮助毁灭、伪造证据罪,同样需要依法进行相应的制裁,用法律的威慑破解债务的难题。

专家解读

与时俱进,才能有最大限度的保护

夏吟兰 中国法学会婚姻法学研究会会长

2003年起草婚姻法司法解释二的时候,遇到比较多的情况是,夫妻双方恶意串通,通过离婚将财产转移给另一方,借以逃避债务,这一现象尤其在经济发达地区更为严重。

因此,为保护债权人的利益,以及根据婚姻法的规定,结合当时的司法实践,最高人民法院做出了第24条的解释,也就是在婚姻关系存续期间,以一方名义所欠下的债务,原则上都视为夫妻共同债务,除非夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明夫妻双方已约定适用分别财产制。

第24条出台后,夫妻双方恶意串通,侵害债权人利益的情况,得到了有效遏制。但随着社会的发展,生活中又出现了新的情况,夫妻中的一方与第三人串通,伪造虚假债务,或者非法举债的情况增加了,夫妻当中没有举债的一方,也就是不知情的一方,她的合法权益受到了侵害。

随着此类案件的不断曝光,第24条持续受到媒体和公众的关注,于是有观点主张修订甚至废止。但第24条有其出台背景和现实意义,“一废了之”必然会出现弊大于利的局面。

正是针对这些新情况,最高法院对第24条做出了一个补充规定,对虚构的债务进行了界定,对赌博和非法的债务不予支持。

其实,即使不出台补充规定,法律也从来不保护虚假债务和非法债务,但之所以有了这个补充,就是因为实践中,有一些虚假和非法的债务,被法院认定为夫妻共同债务,所以补充规定出台后,就要求法官在审判中,严格审查债务的真实性及合法性。

在公布补充规定的同时,最高人民法院专门下发了审理涉及夫妻债务案件有关问题的通知,对各级法院的审判工作提出要求。

“通知”要求,对涉及夫妻双方债务真实性的审查,要更为严格。比如,证人及当事人出庭,要做保证,未经审判,不能要求未举债配偶一方承担责任。同时提示,夫妻一方对外借款的真实性持有异议,可以向法院申请,对银行相关账户进行调查取证。

法律的完善固然重要,更重要的是法院要积极作为,对债务的真实性、合法性从严审查,对非法债务坚决不予保护,对未举债配偶一方才能给予最大限度的保护。

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

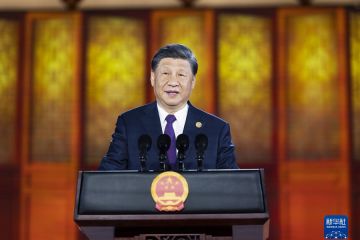

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言