代际沟通,家风传承的纽带

在家庭里,代际沟通伴随着每个家人。从小到大,我们与父母、祖父母之间的交流,到成年后与孩子的沟通,代际沟通始终贯穿在我们的生活中。良好的代际沟通,有助于形成良好的家风传承,带来几代人的幸福感。而不那么顺畅的沟通则会产生疏离、冲突和矛盾,甚至影响我们的生活质量,影响家庭中的亲情暖意。

在我的家庭中,我的母亲是一个非常自觉且擅长代际沟通的人。母亲年轻时有一个习惯,就是写信并留存家信。在漫长岁月里,家信记录下几代人的点点滴滴。她年轻时给父亲写信,会让年幼的孩子跟着一起写,不会写字时就画画,或是在信尾处写上歪歪扭扭的名字。母亲说,孩子对妈妈的感情是天然的,对爸爸的感情很多是靠妈妈培养的。她还说,我给子女最好的礼物就是一奶同胞,她始终启发我们珍惜手足之情。姐弟四人即使天各一方也互相关心。母亲有一种搭建情感沟通之桥的自觉,她以女性特有的细腻与坚韧,让分隔多地的家人始终有牵挂、有深度沟通,让家风在字里行间生根发芽。

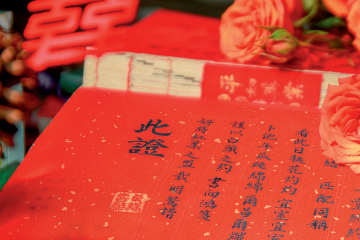

母亲晚年时开始整理这些家信,从1950年开始,1700多封信。当时我以为谁家都有这样的信,后来同事说,谁家都曾经有过“家书”,但很多家书一封都没留下来。这些承载了代际沟通的信件,不仅成为我们家珍贵的记忆,更成为我们了解那个时代、理解彼此情感的重要载体,像电影放映机一样,“回放”出一个小家是怎么走过来的,那个时代是什么样子的……母亲保存这些信,是对家人沟通的珍视,是想告诉孩子们,可以在这些信中认识到家庭的血脉,体会贯穿几代的亲情,享受家人间深度的精神沟通。母亲守护的不仅是信件,更是我们这个家族的记忆宝库。透过这些文字,让我们读懂亲人间深沉的爱意,传承优良家风。

如今,我们有了手机、电脑,好像家书在一定程度上消失了,我们很难再提起笔给家人写一封信。此时的母亲成了一个“微信控”,她是大家庭群里的“灵魂群主”,天天在群里发各种“呼唤”和“告诉”。我劝她别每天发那么多微信,她却说,好不容易有微信把大家都联络起来了,要是不交流这个群就荒了。“荒”字如重锤,敲醒了我——在母亲眼中,一条条消息都是维系亲情的丝线,一旦松懈,家风传承的链条便会断裂。在母亲走进夕阳时,我把家书故事编辑成书《那年那信》,这本书成为家风记录、成为对母亲的慰藉,对后代的启示,我作为家风接力者,也感受到母亲给我的精神遗传。

在代际沟通方面,母亲对我的影响是深远的。她启发我与不同时代的人进行交流和互动,让我感受到身处良性沟通中的幸福,当我成为母亲以后,代际沟通有了更深的延展,代际传承不仅是上一代和我们之间的关系,还是下一代和我们之间的关系。孩子在成长,我也在学习与成长中的孩子双向沟通,互相启发。

当母亲罹患癌症时,我曾犹豫是否告诉她实情。这时我女儿推荐我看了一部叫《别告诉她》的电影,女儿的观念是:实情相告是对生命的尊重。后来当母亲问起自己的病情时,我告诉了她病情,也告诉了她救治的希望。从此“癌症”不再是我们家的忌语,在救治过程中,母亲把她想做的想说的尽量地做、尽量地说,没有留下遗憾。这就是晚辈给长辈的影响。

这份对沟通的珍视,在我们家就像接力棒一样代代相传。无论是家书中“见字如面”的细腻笔触,还是微信里“秒回”的暖心问候,形式不同,却共同承载着亲情的绵延,诠释着家风传承的永恒内核:以爱为底色,以沟通为纽带,使家族的价值观念与精神风貌和血脉同在。