雪山面前没有柔弱和骄矜

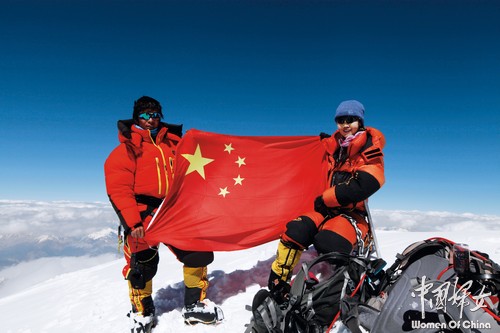

罗静:首位成功登顶乔戈里峰的华人女性

对于登山家罗静,比登上了多少座多么高的山更重要的是,她从软弱的逃离走向顽强的攀爬,又从紧咬牙关的倔强走向举重若轻的泰然,完成了自己身体和心灵的双重蜕变。文/蔺妍

北京大雪后,路边还有冰,和罗静约见在一家咖啡厅。玫瑰色的防风衣衬得她双颊晶莹粉嫩,双手暖暖地捧着一杯卡布奇诺,她刚做的湖蓝色指甲在赭黄色的灯光下显得雅致又俏皮。

瘦小的身材,轻松的笑容,让人很难想象这一年,她两次攀上高海拔雪山,一次遭遇雪崩与死神擦肩而过,两周前刚刚从尼泊尔阿玛达布朗峰归来。

登山,打开世界的大门

罗静很怕被定义为不负责任的“单亲妈妈”,或是不顾死活的“冒险家”。此前的人生里,她觉得“自己只是个普通的小女人。”从华北电力大学计算机系毕业后就进入北京一家IT公司,从编程到检验,完美主义的罗静深得领导赏识。生活也顺风顺水,结婚生子,本以为就此在都市小白领的道路上一直走下去。

2010年,婚姻发生转折,罗静带着一岁的儿子重新开始生活,她将这个阶段描述为“超越自己想象的低谷”。绝望中,她将地处北京三环的房子换至五环,用余下的房款开启了登山活动。“最初只想找个地方发泄一下,”罗静没想到自己打开了另一个世界的大门,从海拔5000米的高山晋级到8000米的雪山,她只用了一年半的时间。

2012年,39岁的罗静成功登顶海拔8463米的马卡鲁峰,成为首位登顶这座“杀人峰”的华人女性。带着湘妹子的倔强,她在电视机前说,“为攀登雪山我失去了很多,白领的生活、漂亮的衣服、白皙的皮肤,”她舔了下因紫外线过曝而失色干裂的双唇,“但我获得了精神上的满足,这才是我在意的。”

冰爆区、大裂缝、垂直90度的崖壁、平如镜面的冰壁,雪崩、滑坠、失温、雪盲、高反——在海拔7000米以上,举手投足都沉重得像慢动作,穿好衣服走出帐篷就要花半小时,高反造成的呕吐、腹泻、失语甚至丧失思维能力以及器官衰竭,任何一个小小的疏忽都可能结束渺小的生命。

2015年夏,在布洛阿特峰(海拔8051米),罗静经历了人生最危险的雪崩,她在日记里写到“我被雪裹着往下翻滚而去……感觉自己变成一片烂树叶,轻薄无力,烂如沼泽里无人知晓的死鱼……雪一会儿把我的嘴糊上,一会儿又有一点点空气,胸前不时被岩石挤压住,一下子又换成冰雪,胸前安全锁的力量仿佛要拽断胸椎。”一同攀登的巴基斯坦向导被雪崩冲走再无音信,另一日本登山者折断了双脚。

14座8000米,现在我敢说出来了

带领罗静入门雪山攀登的师父杨春风和饶剑峰,都曾是“14座8000米”阵营的一员,他们以逐个登顶世界上共14座海拔8000米以上的山峰为目标,不断地扩大人类足迹的版图。2013年两人在巴基斯坦的南珈帕尔巴特峰营地因恐怖袭击遇难。路过这座山峰时,罗静写到:“两年前,终于将他们的照片带上两个山峰,含泪而泣。两年后,我即将再次出发巴基斯坦,再次走过洒满他们鲜血的路,也许,坚持是对他们最好的纪念。老饶,老杨,来,干杯!”

罗静当年不敢说自己的目标,只是默默地一步步走着,“14座8000米,现在我敢说出来了。”

许多投身雪山攀登的人都提前准备好了后事,罗静说自己永远不会冒进。2014年的登山期恰好赶上儿子生日,她本想在登顶后给儿子打电话,算作送他的生日礼物,但最终未能实现。打电话道歉时,已经9岁的儿子说,“妈妈,只要你平安回来,就是我最好的生日礼物。”

罗静坦言,儿子不喜欢登山运动,“相反,他很抵触,因为这是件占用妈妈很多时间的事。”但她相信,总有一天,自己的努力和成绩会被小小的他认可和崇拜。

登顶,从不盘桓峰巅

有人问罗静,哪一次登顶的风光最令你震撼?罗静想想,真的没有。

18000卡,这是专业人士计算的雪山登顶所需的能量。罗静说,在艰苦的攀登过程中,高涨的激情和储备的力量很快就用掉了。距顶峰100米时开始有些激动,荷尔蒙水平较高,但登顶前最后50米——平地上十几秒就能企及的距离,在8000米海拔、垂直90度冰壁上,结绳固路,冰爪踩牢,一步步爬上去,往往要三四个小时。

“到登顶时,就一屁股坐在地上,拍完照片,满脑子都在想怎么安全下撤。”什么世界之巅的神域美景,罗静都没有印象了。这让很多人大跌眼镜。她笑着说,没办法,我从来都不是一个浪漫主义者。“而且我还近视,不戴眼镜看不清啊,”往往安全撤回大本营甚至平安到家,看到照片才会激动得泪流满面,“算是情绪后置吧。”

正是这样的性格,让罗静在高风险的雪山上谨慎地活下来。如果说五六千米的高山攀登还可以依赖“一把子冲劲儿”,七千米以上的高海拔攀登更要靠谨慎的态度和平稳的作风。罗静没有在世界之巅欢呼过,没有从雪山带过任何纪念品。她读佛学著作但并不盲信经典,她参加祭山仪式但从不仰赖运气。她说话轻声细语,骨子里却没有那些女性的柔弱和骄矜。

每一个选择,都是生死抉择

攀登干城章嘉时一同上山的15人,下到山底时却只剩10人。罗静说,回家翻看雪山照片,放大后发现右侧坡的一道冰缝里,穿着花花绿绿登山服的几具遗体排成了一溜儿,“那里可能是山谷低洼处,在不同地点遇难的人,最终都被冲到了这里。”

就在这次登顶前夕,罗静的夏尔巴(被雇的雪山协作者)在高营退却了,由于团队经验不足,路绳提前用完,“我还有老婆孩子,我不上了。”罗静回忆起来没有怨气,只有些后怕:没有协作者、没有队友的情况下,她独自登顶。“在茫茫雪山上,只有我一个人步步为营,能听到的只有自己沉重的呼吸声,”如果发生迷路、滑坠、失温、雪盲或是氧气不足,她不敢想后果。

登顶后,她本想与韩国队的朋友结伴下山,但韩国朋友要等另一位残障同胞,决定推迟下撤。罗静犹豫再三,还是选择自己前行。回到营地才得知有位韩国登山者滑坠遇难了,“每一个选择,都是生死抉择。”

“与其他体育项目不同,登山没有男女之分。”在氧气稀薄、气温极低、风雪忽至的雪山上,大家面临同样的条件,每个人必须独立自主,“没有人会因为你是女性而给予特别照顾。”罗静觉得,这种状态也是她作为女性所向往的。

活着,总要有一件事做到极致

罗静说,“活着,总要有一件事做到极致。”在最终找到自己擅长的登山道路后,罗静安心了。她说这几年最大的收获是人生观价值观的改变,“快乐的条件不一样了,许多之前在意的事,现在也不是那么在乎了。”人生似乎给她开了一段悠长的窗口期,她可以在最黄金的年龄迈开大步一路向前。

罗静越来越享受登山,不只是登山本身,还有沿途遇到的各国朋友,她开始学英语,看更多的历史书、哲学书……登山拓展了她的人生维度,并不断引领她突破新高度。不久前,罗静以行业领军人物的身份拿到全额奖学金,进入长江商学院EMBA研修班。这是她之前从没想到的事。站在那些花费高额学费前来进修的商界精英们中间,在推杯交盏的饭桌上,罗静偶尔会觉得不自在,但她也看到了这个世界更广阔的窗口。

对于自己,罗静近期最大的愿望,就是找到另一半,带着孩子在全世界转转。她相信一句话,“人生并非只有一处缤纷烂漫,那凋零的是花,不是春天。”