我们的盛会·黑龙江主题调研行|龙江女性展风采,浪花飞出欢乐歌

龙江沃土,承载着黑土地的热血史诗;松花江奔涌,铸就了北疆儿女的民族脊梁。

7月28日—8月1日,本刊记者参加全国妇联宣传部主办、黑龙江省妇联承办的“我们的盛会”中央主流媒体主题调研行活动。走进田间地头、科研实验室以及社区家庭,定格龙江女性投身现代化建设的奋进身姿,讲述龙江女性深耕各行各业的拼搏故事,书写龙江妇女儿童事业高质量发展的华彩篇章,为迎接全球妇女峰会营造良好氛围。

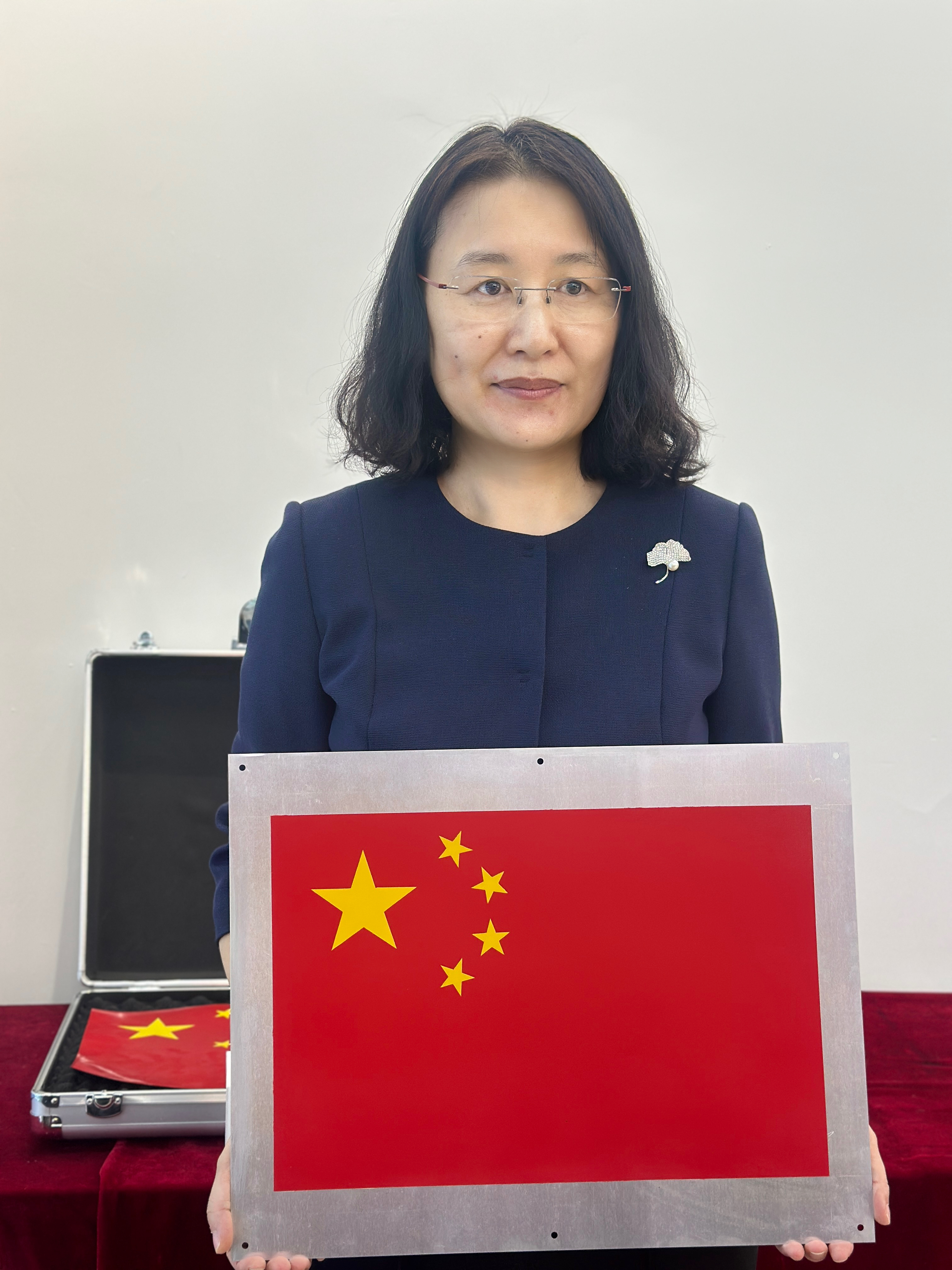

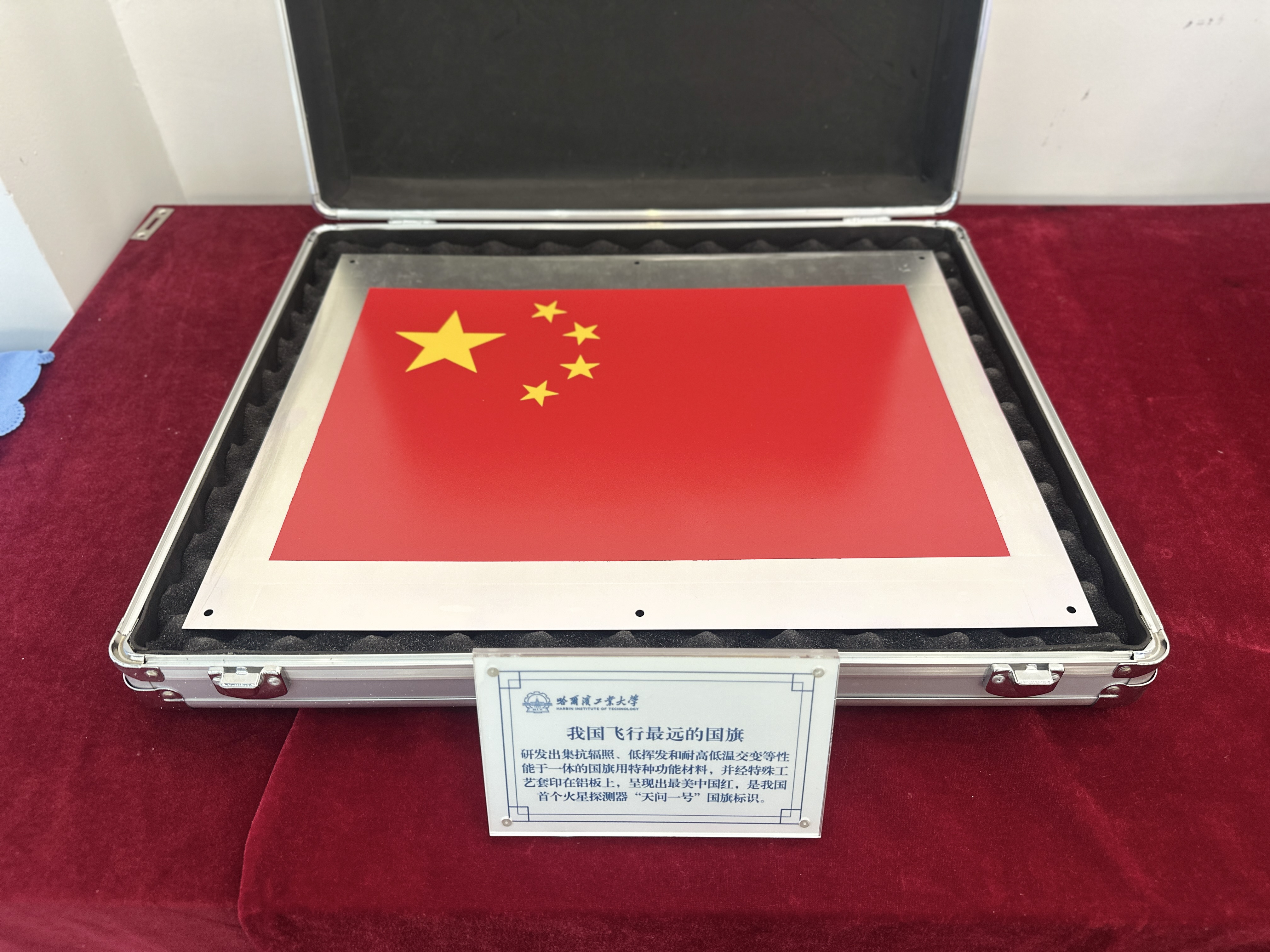

吴晓宏:“龙江女儿”,绣航天华服

“通俗地讲,我的工作就是为航天器做一件能扛住宇宙极端环境的‘外衣’。”全国三八红旗手、哈尔滨工业大学教授吴晓宏在实验室举起一片银色涂层材料,这位扎根龙江22年的女科学家,用最朴实的语言诠释着护航大国重器的使命。2003年博士毕业留校至今,她研制的特种涂层已成为“嫦娥”“天问”等航天器的“生命铠甲”。

“这面承载着中国红的五星红旗,自2020年搭载‘天问一号'升空以来,已在火星轨道上持续运行近五年。它在距离地球数亿公里的深空中,通过每年传回的鲜艳影像,向祖国传递着平安捷报。”

20余载科研路,吴晓宏以女性特有的韧劲带领团队突破十余项“卡脖子”技术。其成果应用于探月、探火、风云气象、载人航天等国家重大工程,个人先后斩获中国青年女科学家奖、全国巾帼建功标兵等称号。如今她最欣慰的,是团队中两位85后已成长为国家级青年人才。“让更多年轻人投身表面工程领域,就是我们回馈黑土地最好的方式!”

崔秀楠:社区“管家”,搭建“幸福桥”

“大庆油田职工的工作地点分散,很多年轻人一个月才回家一次,社区里的单身老人很需要另一半的陪伴。”在创业城八社区服务大厅的寻友墙前,36岁的崔秀楠抚过一张甜蜜合影——82岁的张大爷与爱人相拥而笑,这是她十年间促成的第32对银发眷侣。

2015年,初来社区的崔秀楠面对5226位居民和39.2%的老年人口,将软件工程师的严谨化作“管家”的细腻。在她的积极推动下,红娘鹊桥项目应运而生。

每天凌晨5点的厨房灶火,是崔秀楠为独居老人准备的早餐;深夜11点的调解室里,她嗓音沙哑仍坚持着消融邻里坚冰。当85岁孤寡老人接过她亲手烹饪的餐食,当居民在她的帮助下拿回旅行社退还的1600元旅游款,社区荣誉墙悬挂的“全国先进基层党组织”铜牌上,映照出崔秀楠的坚守轨迹。

“群众心中自有一杆秤,他们的点赞和认可,最终会变成我为之不断努力的动力源泉。”今年,社区先后荣获“全国先进基层党组织”“全国养老型友好型社区”“黑龙江省先进基层党组织”等众多荣誉称号,崔秀楠获得全国三八红旗手。崔秀楠说,她将不断传承发扬大庆精神(铁人精神),持续提升居民的获得感、幸福感和安全感。

程正新:从零开始,启“莓”好征程

晨雾笼罩着抚远4000亩红莓田,程正新的胶靴踏过露水晶莹的田垄,指尖轻触新抽芽的太空育种苗。“又长高了5毫米,”她对着记录本低语。而10年前,这里还只是北疆荒滩。

记者咬开鲜果被酸得直皱眉,这位抚远红海植业女工程师却笑起来:“酸就对了!花青素含量超普通水果10倍。”2013年程正新刚返乡时,面对北美技术封锁,在简易板房架起显微镜熬过无数长夜。“全亚洲找不到规模化种植先例,首年枯死的种苗让农户摇头叹息,但技术定能突破困局!”

2019年秋收季,央视镜头对准齐膝深的莓池。程正新启动采收机那刻,振动杆搅动水面,红宝石果实瞬间浮起。“水收两小时完成传统操作60人一天的工作量!”浑身湿透的她笑容比莓果更耀眼。如今基地80%女工掌握这门技术,48岁的张姐指尖翻飞分拣莓果:“供女儿上学的钱、新房首付都是这红果子给的。”

冷链车前,程正新抚过神舟飞船带回的育种新苗。满载的货车驶向全国,车身“中国蔓越莓”字样在朝阳下灼灼生光。“从4200亩拓展到3万亩,”她晒红的脸颊贴着清凉的车厢,“我们的梦想是让国产红莓端上亿万餐桌”。

刘凤艳:植根黑土,“农”情半边天

“春种秋选夏杂交,四季无闲在田间。”这是刘凤艳在朋友圈发过的一条消息,十分形象地展现了她的工作状态。

刘凤艳是黑龙江省农垦科学院水稻研究所建三江实验站室主任,也是一名寒地水稻农技研究员,1995年从东北农业大学毕业后,刘凤艳坐了22个小时的绿皮火车,从哈尔滨来到建三江,加入水稻开发建设的大军中。彼时的建三江没有人有种植水稻的经验,上学时的专业书成了刘凤艳最大的帮手。凭着对黑土地的热爱,刘凤艳在建三江扎下了根。

在刘凤艳的带领下,农民轻简生产增效,品牌效应突显。近两年,她线下做直营体验,现磨现卖并最大限度地保留米胚营养。又利用快速发展的自媒体,实现了线上“互联网+”接单。社员农忙时是生产者,农闲时是生产工人,现加工鲜米充氮保鲜包装,物流签单十天配送到消费者家中,保证鲜米口味。

“对我来说,水稻育种既是工作,也是我的兴趣所在。回首我的种粮人生,一路克难,一路风雨,只为提高稻农种地利润空间,真正实现促农增收,为三江水稻生产提质增效贡献绵薄之力。”