改革之风| 打造齐鲁样板,乡村振兴绽放巾帼风采

作为儒家思想的发源地,厚重的历史沉淀出山东特有的文化底蕴,也滋养着生活在这里的人们。在这个农业大省,妇联人善思、实干,聚合人才、聚力发展,以产业塑形,以文化铸魂,竞相展现乡村振兴巾帼力量。

本刊采访组深入山东多地采访,泉城济南、风筝之都潍坊、沂蒙精神发源地临沂、书法之乡邹平……每到一地,都能感受到妇联人洋溢的活力。

美在身边,生态宜居乐享生活

山东省妇联主席张惠表示,全省各级妇联紧紧围绕推动乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”,充分发挥妇女独特作用,引领姐妹们为打造乡村振兴齐鲁样板贡献巾帼力量。

为打造“美丽家园,清洁庭院”,山东省妇联发挥家庭主阵地、妇女主力军作用,广泛开展创建活动,通过宣传发动、示范带动、观摩促动,引导家庭践行生态环保的生活方式。

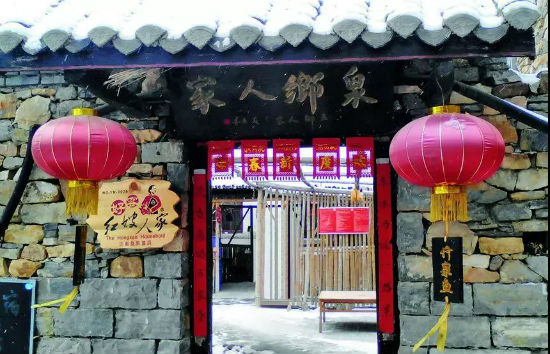

沂蒙红嫂情,美丽在农家

革命战争年代,沂蒙儿郎参军参战,沂蒙妇女拥军支前,最后一口粮当军粮、最后一块布做军装、最后一个儿子送战场,铸就了代代相传的沂蒙红嫂精神。

今天的临沂,农村年轻男劳力大部分外出务工,妇女成为新农村建设生力军,临沂市妇联创新开展“美在农家”提档升级工作。

“美在农家”创建活动中亮点频出,“美在农家当先锋,志愿服务我先行”活动,由妇联干部和巾帼志愿者组成的团队进村入户,对农户常年不清理的卫生死角彻底清理,向村民讲解“美在农家”创建标准,教妇女物品陈列、卫生清理等,将健康向上的生活理念传授给她们。

为了带动更多的妇女参与,各级妇联干部齐上阵,层层分片包点,实现县不漏镇、镇不漏村,逐步实现“美在农家”全覆盖。建立市县乡村四级微信群4393个,将活动工作的开展情况、经验做法第一时间传递到妇女之中,同时在群里晒做法、晒经验、晒成果,形成了比学赶超的良好氛围。

在进一步推进“美在农家”的活动中,市妇联创新设立爱心超市,把闲置的物品捐出来,循环利用到农村家庭。为畅通物品捐赠和发放渠道,乡镇、村居设立服务站,由妇联干部管理,做到“四统一”:统一门牌标识、统一规章制度、统一台账管理、统一物品调配。

76岁的孤寡老人李绍启到爱心超市领取夏凉被、炒锅、洗洁精等生活用品后,激动地说,家里正缺这些东西,到爱心超市登记就能领取,之前想都不敢想。

战争年代,以红嫂为代表的沂蒙人民创造了“爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神。和平建设时期,临沂百姓续写着新篇章,新时代的红嫂精神将在沂蒙大地继续绵延传承。

巾帼讲习所,激发“她”力量

讲习所是中国共产党建党之初,党组织发动群众、培养革命干部的重要方式。

在新时代借助女性力量,又将碰撞出怎样的火花?记者通过走访滨州市邹平县新时代巾帼讲习所,从中找到了答案。

对于农村妇女而言,围着灶台、孩子转,经营一亩三分地或是进厂打工,闲暇时拉拉家长里短,是她们的生活“常态”。如何对妇女进行思想引领,激发正能量,凝聚并显现新时代的“她”力量?

县妇联决定探索成立“具备全民学习、宣传、教育、培训、沟通、服务六大功能”的新载体——邹平县新时代巾帼讲习所。

今年2月,首个巾帼讲习所在好生街道乔新乐府社区挂牌成立。记者走进社区,见到了讲习所的一位主讲员张晓慧,她同时也是乔新乐府的社区妇联主席。

“会改联”后,原妇代会主任张晓惠成为乔新乐府社区妇联主席

眼前的张晓慧,声音敞亮,能说会道。谁能想到,站上讲习所的讲台,她可是闯过了好几关。

张晓惠从小口吃,连跟人说话都会紧张。为了克服弱点,她没事就念书,对着镜子一遍遍念,一次次地背。直到过了理论关、实践关、口才关,张晓惠才开讲了第一堂课。

乔新乐府社区的巾帼讲习所每月15日开课,课程菜单就贴在微信群“乔家女人帮”里,具体讲什么由姐妹们选择。其中一节乡村振兴战略课程反响特别好,给张晓惠留下了深刻印象。

那是一个大风大雨的傍晚,张晓惠看着窗外暗自揣度,这么恶劣的天气,应该不会有多少人来听课了。没想到开讲前十几分钟,姐妹们蜂拥而至。“乡村振兴战略就是要把乡村整漂亮,整兴旺,让咱大伙的钱包都鼓起来……”

姐妹们听得情绪高涨,你一言我一语地热烈讨论:“十九大报告,与咱们老百姓这么贴近,农民的生活更有奔头了。”“以后要多学习,争建美丽家庭,做新时代的农民。”

像张晓惠这样的主讲人,乔新乐府社区还有很多。社区“会改联”后,有15位执委,像张晓惠一样成为讲习所的主讲人,这也是妇联执委的工作职责之一。

邹平县新时代巾帼讲习所激发妇女正能量

“成立巾帼讲习所的目的不是搭个花架子,而是要见成效!”

邹平县妇联主席董丽说,讲习所的内容不但要讲得对、讲得好,还要讲得活,真正让广大妇女听得懂、用得上。

自从有了讲习所,“乔家女人帮”就热闹了。晒美、晒善、晒幸福的此起彼伏。以往发现乱贴小广告的,村民都睁一只眼,闭一只眼,现在他们都积极劝阻。大家就像拧成了一股绳,与村庄、社会、国家共享发展。

振兴在路上,家家都出彩

走进垛石镇柳家村,一条宽阔的水泥路直通村外,干净整齐的路面两侧配有图文并茂的文化墙;田间水流汩汩,大棚里各种蔬菜水果旺盛,村民们满怀丰收的希望。眼前的一切很难让人相信,4年前,这里还是一个道路泥泞、靠天吃饭的省级贫困村。

“现在大不一样了!” 村支部书记许金祯兴奋地对记者说,“这都是蓝书记带领俺们争创‘出彩人家’的结果,如今村里生产大棚建起来了、道路畅通了、设施完善了、村容整洁了、村风文明了,群众的生活也越来越和谐美满。”

许金祯口中的书记名叫蓝剑,是济南市妇联派驻柳家村的第一书记。走在柳家村宽阔的水泥路上,一面“百姓大舞台”的文化墙呈现在记者眼前。蓝剑感慨回忆,当初为了修建文化广场和文化墙,他与村“两委”班子可谓是颇费周折。

“由于资金有限,最初大家意见不统一。”与村“两委”商议后,他们决定趁此机会,在柳家村实行“1421”协商民主工作法,即通过1次征求意见活动,召开4次会议,进行2次公示,最终形成1张督办清单的程序,找到群众意愿和需求的最大公约数。蓝剑说:“经过民主协商,赢得其他群众的理解和支持,最后把有限的资金用到了村内基础设施建设上。”

除了修建文化墙,使用“1421”工作法,柳家村还建起了蔬菜大棚,修好了自来水管线等。

争创“出彩人家”活动,让柳家村面貌一新

走到水泥路的尽头,一座座日光温室大棚整齐划一地排列在田间,蓝剑介绍说,大棚里种植着各种经济作物,每年都能带来可观的收入。而其中一个扶贫产业大棚的主人正是柳家村的“传奇”人物——许方霞。

2018年2月7日,对许方霞来说,注定是难忘的一天。这天,全市“争创出彩人家,共建美丽乡村”活动启动仪式在柳家村举行,许方霞成为村里的第一批示范户。

如今的许方霞,面带微笑,充满了干劲。谁曾想,4年前的她,满脸沧桑,带着两个孩子,拖着重病父母,收入只能靠丈夫打零工,欠下一大笔外债。

真正改变她命运的,还是精准扶贫带来的经济发展。村内投资40万元建起了产业大棚,许方霞主动承包。短短几个月,她的大棚纯收入超过5万元。今年,许方霞又承包了7亩地种起了辣椒,她坚信幸福是奋斗出来的。

透过许方霞能看到柳家村产业结构的不断升级。柳家村村民过去以种植小麦、玉米为主,为了帮助贫困户脱贫,村“两委”班子决定将村子的产业结构进行一番调整,先是村集体预留了20亩土地种植辣椒,收入大大提高。另外,他们还开发了村南头的一片荒地,种植中药材。全村共建起了37个蔬菜大棚,人均纯收入达到了1.5万元。

“只有先让农户们脱贫致富,我们才有建设美丽乡村的资本。”蓝剑带着几分自豪说。

除了像许方霞这样,用自己的精彩人生,为“出彩人家”树立了标杆,还有不少村民,以各自方式展示着不同的出彩之处,李元清就是其中之一。

他家是柳家村第一户成功创建“出彩人家”的贫困户。虽然家庭贫困,但十分整洁。陈旧的木门擦拭得一尘不染,院子里的杂物摆放有序,甚至卧室里的衣柜,衣物按照四季分类叠放。这样认真细致的生活态度,让平凡的家庭生活出彩增色。自“出彩人家”活动启动后,柳家村作为试点村,已经有31户达到了要求。

在济南市妇联一间办公室的墙上,挂着一张地图,“出彩人家”示范村在图上一一标明,妇联通过“挂图作战”,对“出彩人家”全面布局,时时跟进。

市妇联主席刘勤表示,创建“出彩人家”是“乡村振兴巾帼行动”的有力抓手,实现了由“人人出彩”到“户户出彩”、由“一村美”到“村村美”的转变。

创业创新,巾帼人才引领致富

为了帮助农民脱贫、助推产业升级,省妇联坚持培养“本土女性人才”、扶持“返乡下乡创业女性人才”两手抓,不仅展现了巾帼担当,还实现了“富”与“美”有机结合。

玫小美有机玫瑰农场主人袁宁(左二)的玫瑰园带动了很多妇女就业

尚美向善诚信,创业有情怀

每到鲜花盛开的季节,滨州市邹平县的玫小美有机玫瑰农场都会迎来很多人赏花。“农场主”袁宁从国企辞职后,和丈夫一起打理占地30亩的玫瑰园。

钟情玫瑰缘于一次偶然。6年前,袁宁接触到玫瑰精油,几毫升的液体售价昂贵,让她不禁产生兴趣,也萌生了创业的念头。

为了种出精油提炼度高、食用性强的品种,袁宁去了很多玫瑰种植基地,学习考察种植环境和技术。最终,在邹平的一片杂草丛生的山坡地,开始了她的玫瑰创业路。

从种下第一棵玫瑰花开始,袁宁就琢磨要告别以往的“农药加化肥”模式。在她看来,可药可食的花草,是大自然对人类的恩赐,她要种的就是天然健康的有机玫瑰,用淡淡的清香传递暖暖的爱。

在农场一间狭小的办公室里,摆放着各种玫瑰酱、玫瑰系列茶点,这是袁宁继玫瑰茶之后推出的新产品。“互联网+有机农产品”的销售模式,让这些产品供不应求。

近两年,不断有周边农户到农场向袁宁请教玫瑰种植技术,她总是毫无保留地教授给他们,并且承诺收购农户们种植的玫瑰花,按照“公司+农户”的模式进行合作。

玫瑰采摘季,袁宁的农场是最受欢迎的地方。有人来观光、有人来拍婚纱照,采摘玫瑰需要人手,还解决了当地很多妇女的就业问题。袁宁说,大家都愿意来这里工作,既有收入还赏心悦目,玫瑰不仅是美丽的花,还是致富的花。

袁宁追求的情怀是美,而潍坊的王立平追求的是诚信、向善。王立平是 “好潍姐”佳益家政服务有限公司董事长。在她看来,家政服务必须要做到“至诚”。作为潍坊市妇联的妇女就业创业工程,从2014年运营以来,“好潍姐”一直秉承“诚实守信、亲情服务、幸福万家”的服务宗旨,致力于帮助妇女提升素质、增强创业就业能力。

王立平希望通过家政服务让每个家庭幸福和美

“好潍姐”旗舰店在潍坊市妇女儿童活动中心。记者采访时,已经是晚上10点钟,“2018月嫂总结提升会”正在进行。王立平介绍,当天来的月嫂们大都获得过省级金牌月嫂荣誉,其中金牌月嫂刘忠焕,因服务专业细致,受到客户的一致好评,一个月的收入近两万元。

目前,“好潍姐”已经实现了市县乡镇社区全覆盖,累计培训家政服务人员5.3万人次,安置妇女就业4.2万人次。王立平觉得,有了妇联的支持和指导,“好潍姐”的使命和责任更多了一重意义,要通过至诚服务,让每个家庭和美温暖。

王立平只是潍坊市妇联帮助妇女创业就业的一个缩影。近年来,市妇联坚持把促进妇女创业就业作为工作首要任务,目前更是加大了对返乡下乡创业女性的政策支持和服务力度,在资金、政策、环境等方面全方位服务女性人才,让她们“回得来”、“留得住”。不但为推进乡村振兴贡献了力量,也为下辖市县“传、帮、带”聚力发展提供了范本。

思乡念乡回乡,巾帼桑梓情

一直以来,“全国农业看山东,山东农业看潍坊”的说法广为流传。在潍坊市坊子区洼里村,记者见到了区妇联兼职副主席、创业返乡的玉泉洼种植专业合作社联合社理事长赵霞。

今年3月份,她与以色列一家公司签订合同,将在洼里村引入以色列最流行的农业社区模式——“莫沙夫模式”,力争将合作社打造成田园综合体。

12年前,原本在外创业的赵霞,跟随丈夫回到洼里村。这里环境好、水土也好,但她发现,村民靠种粮为生,收入并不高。原本学习农业的她,觉得洼里村肥沃的土地,不进行有机种植太浪费了。

赵霞和丈夫商量,决定投资发展有机生态农业。她和丈夫挨家挨户做工作,终于与村民们达成协议,成立种植专业合作社,如果亏本,赵霞要返还农户一年2.6万元。

就这样,经过夫妻俩的努力,合作社建成了1860亩有机种植园区,年产有机蔬果六千多吨。村里的闲散劳动力被吸纳进来,很多在外地打工的村民也回到这里,原来没有收入的家庭妇女成了合作社的主力。

赵霞说,自己的成长离不开各级妇联的帮助,她的愿望,就是打造中国的“莫沙夫模式”。

目前,以洼里村为中心,核心面积5000亩,总投资10亿元,占地4万亩的生态小镇正式投入建设。项目建成后,合作社将成为集农村发展、能源、住房、金融、养老等功能深度融合的田园综合体。

与赵霞不同的是,寒亭区的宋会灵原来对农业种植一无所知。她在南开大学硕士毕业后,曾就职于天津电视台和央企。4年前,她为了儿子能吃上无公害的西瓜,辞去工作来到寒亭区的下辖村,承包了10亩地,开始种西瓜。

从高薪白领变成瓜农,宋会灵没少听闲话。她第一次与瓜农们接触,就出了洋相。当时她穿着裙子、高跟鞋,还喷了香水,结果鞋跟陷进地里,瓜农们都觉得她不像是来种西瓜的。但她是个不服输的人,回家换上运动鞋和宽松的衣服,就又回到地里。

从选苗、种植,到收获第一批西瓜,几个月下来,宋会灵笑说自己“晒成了黑人”。

宋会灵称自己是“新农民”,她为西瓜创建了品牌,用“讲故事”的方法推广,写好故事脚本,又请人配上漫画。就这样,《小乐的故事》诞生了,凡是来买西瓜的人都会收到一本。

说起自己的转行,宋会灵觉得并不是一时头脑发热,而是基于对农业发展现状的深刻理解。“小乐西瓜”从最初种植,生产方式、品牌建设就与传统农户不同。

在宋会灵看来,创业需要有勇有谋,只要严谨分析、扎实实践,特别是有了妇联“娘家人”的帮扶,更能收获成功。

有人一番打拼后回乡创业,也有人是因为故土难离。85后周燕宇在无锡读大二的时候,喜欢上了手工饰品,决定创立一个自己的品牌。周燕宇拿着仅有的1万元作为启动资金,开始了进货、设计、加工、销售。她在淘宝上开网店,由于只有一个人,她每天要工作17个小时。等到大学毕业时,她已经净赚30万元。

原本在无锡,周燕宇已经有了一批固定的手工制作人员,但随着学业结束和父母的期盼,她还是决定回到家乡。回来以后,她为自己的发饰、服饰注册了商标。将传统的发饰行业与电子商务相结合,目前已形成集研发、设计、生产、实体销售、电子商务、网络销售为一体的专业头花饰品公司,带动了周边一大批妇女居家创业就业。

潍坊市妇联主席田素英告诉记者,优化创业环境,发挥“联”字优势,形成助推合力;搭建平台,对接高端人才和前沿技术;树典型营造创业氛围,让高学历人才回归,发挥“头雁效应”,正是潍坊市妇联落实乡村振兴战略中“人才推动产业振兴”的智慧举措。

创新创意创收,科技有助力

历史文化名城青州因地处渤海和泰山之间,以“海岱惟青州”而得名。山东多条铁路公路在这里交叉贯通,让青州拥有了独特的地缘优势。

花卉种植是青州的特色产业。记者来到这里的第一站,是董春燕的花卉种苗繁育基地青州(国际)花卉创业园,园区内建有目前国内最先进的现代化中空玻璃智能温室5万平方米、现代化日光温室8万平方米……

作为青州花卉产业发展的开创者之一,董春燕从事花卉苗木种植和销售已近20年,带领家乡的父老乡亲共同致富,也是她发展企业的初心。

记者参观园区时,看到花卉品种多样、长势正旺,电商经营区的工作人员正有序地打包。董春燕介绍,目前电商平台上,全国市场销售的花卉70%来自他们的园区。尽管如此,她还是不断谋划创新。不仅要拓展花卉观光游和体验游,还要将发展花卉产品深加工,提高产品附加值,做到多产业融合,全方位创收。

为此,董春燕带领团队成立了专业生产基地合作社,用最低的成本采购生产资料,提供技术和信息服务,帮助花农销售种植的花卉,形成了以花卉苗木种植、收购、加工、销售一条龙生产经营体系。

与董春燕从事相似行业的千卉盆景苗木专业合作社社长单连娟,也有二十多年的从业经历。从资深花卉翻译到回乡从事种苗研发,单连娟真正做到了技术领先,成为了“不一样”的种花人。做翻译时,眼见国外花卉种苗不断培育新品种,她最大的心愿就是成功杂交出代表中国特色的新品种,让中国花卉育种在国际上占有一席之地。

带着这样的想法不断实践,2008年,单连娟终于攻克了6个新品种兰花在青州催花的难关,打破了大花蕙兰只能在昆明催花的格局。3年之后,她又成功将一个绿色品种的兰花催成一花两色,在行业圈内备受关注。

在一个合作社幽静的角落,有几种她格外偏爱、有故事的花卉。她指着几丛兰花说,一位老人赠她一株孔府里的兰花,谁也叫不上名字。单连娟经过悉心栽培和繁育,已经生长成了几十株,她给兰花取名“孔府圣草”,她希望有一天能培育出更多“孔府圣草”,让它们继续在孔府盛放,这也是传承历史文化的方式和责任。

随着青州各行业产业结构的不断升级和优化,青州市妇联加大宣传和推动,成立创业联盟,一批批女性加入创业大军,使妇女创新创业由“小众”走向 “大众”,在“大众创业、万众创新”的时代大潮中发挥了“半边天”作用。

为激发妇女的创业自信和创业激情,青州市妇联还开展“巾帼创业标兵”评选活动,与电视台、电台、报纸、网络等媒体联合设立专栏,集中展示创业妇女风采,形成鼓励倡导妇女创业就业参与经济发展的良好氛围。

山东吉青化工有限公司总经理甄日菊作为创业典型,分享了她科技创业之路。

很难想象衣着朴素的她,是享受国务院特殊津贴的高级工程师、国家科技专家库入库专家。她的工作,是女性很少从事的植物增塑剂研发与生产。增塑剂是工业上被广泛使用的高分子材料助剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工。

不过,传统增塑剂能耗高、污染重,如何研发出绿色环保的增塑剂,是甄日菊和团队要攻克的难题。经过长时间的研究和试验,她和团队最终以乌亚麻油等廉价、可再生的植物油脂为基础原料,采制取了绿色生物基增塑材料。

甄日菊将项目申报国家863计划,最终成功立项,解决了传统增塑剂对环境和人体的危害问题,产品填补了国内空白。

甄日菊感慨,做女企业家难,做女企业家兼女科学家更难。她自诩为农民科学家,愿望就是能带动更多的人参与到自主研发当中,为助力新旧动能转换、推动乡村振兴,贡献出自己的力量。

几天的采访,记者深切地感受到,山东省各级妇联工作创新务实、成绩斐然。巾帼居家创业就业、人才培育集聚、“美在我家”、服务型基层妇联组织建设、“乡村振兴姐妹同行”主题宣传五大行动,已经奏响了引领广大妇女参与乡村振兴的前进号角,也必将激励齐鲁巾帼在打造乡村振兴齐鲁样板中书写新的辉煌。

相关新闻

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带