浙江台州临海农业科技领域的五朵金花

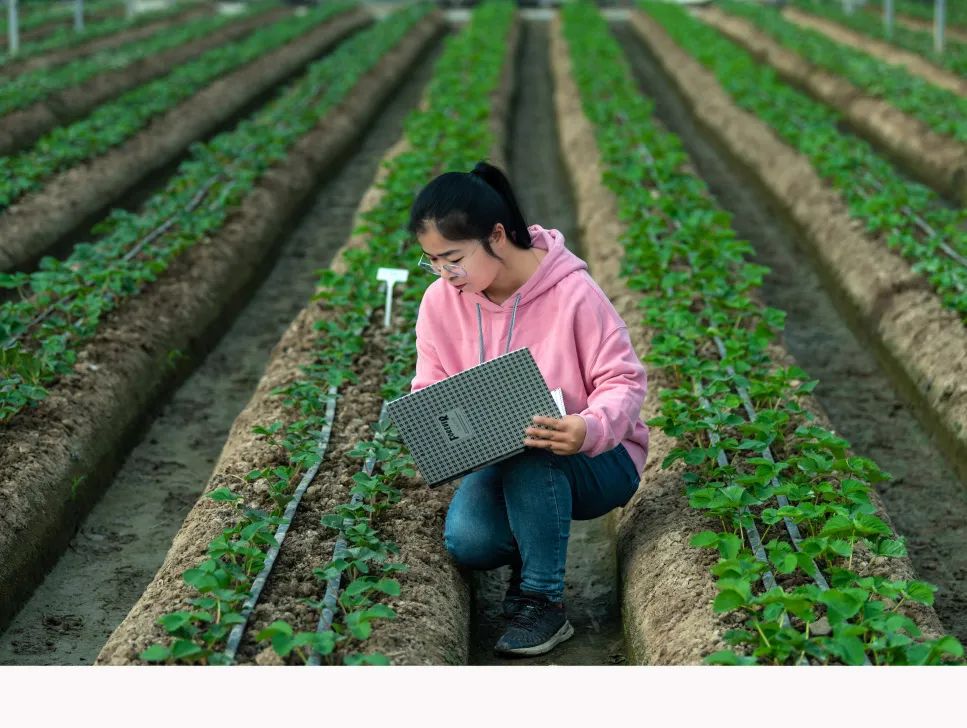

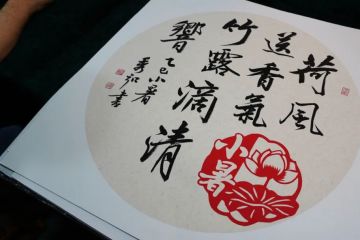

为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉…… ——艾青 正是缘于对脚下这片土地的深情,颜丽菊、周晓肖、朱潇婷、邱晓莹、卢依灵五位知识女性在山间地头挥洒着青春和热情。她们,用自己的智慧让农民信心满满地行走在共富的康庄大道上;她们,是绽放在浙江台州临海这片沃土上的五朵金花,绚丽而芬芳。 颜丽菊,女,临海市特产技术推广总站农业技术推广研究员、水果首席专家,浙江省劳动模范、中国园艺学会杨梅分会第三届理事、中国杨梅产业促进分会理事、浙江省果品产业技术创新与推广服务团队杨梅组专家、台州市第七届、第八届拔尖人才、台州市首届农艺大师工作室领衔人。先后主持和参与50多项项目的实施, 22项科技成果获奖。培训果农350多期,25000多人次。发表论文40余篇,主持制定《临海杨梅》等地方标准规范2个,参与8个省部级杨梅有关标准的制定。浙江省劳动模范,浙江省第十三届人大代表,浙江省万名农技人员联基地联大户活动先进工作者,浙江省“农村科技致富”女能手,台州市七届、八届拔尖人才,首届台州市农艺大师工作室领衔人。主编出版《杨梅安全优质丰产高效生产技术》《杨梅种质资源图谱》等著作4部。 如何让“红似樱桃酸似梅”的杨梅成为农民的致富果,颜丽菊为之倾注了大量的心血。 1984年,台州农校毕业的颜丽菊成为双港区林特站的水果技术员。经过一番实地考查,她发现当地虽然是传统的杨梅产区,但品种落后,农民疏于管理,完全处于自然生长的状态,树体高、产量低,大小年明显。采摘的杨梅拿到市场上每斤只卖3角至5角,这样的杨梅在当地的农作物里就是“鸡肋”般的存在。 颜丽菊决心改变这种状态 1985年,她与区乡领导、村干部一起翻山越岭,走村串户,动员村民规模化引种大果型东魁杨梅良种。作为一名农技员,颜丽菊感到肩头多了一份沉甸甸的责任,自己在农校学到的毕竟是书本上的一些带有共性的知识,真正实践起来,就要结合品种、当地的气候、土壤等诸多因素。她认真向农业专家学习,不断向有经验的果农请教,三天两头往杨梅山上跑,试验观察东魁杨梅的生长、结果情况。年轻漂亮的小姑娘,在长年的风吹日晒雨淋中,变得黑乎乎的。 当回首那段青葱岁月时,颜丽菊的感受是:忙,但很充实。功夫不负有心人,五年后,“肉厚、汁多、味浓、果大”的东魁杨梅一上市就备受青睐,当年的批发价达每市斤3.5元,次年,涨至每市斤5元,直至现在的100多元,渐渐地颜丽菊总结的一系列杨梅早丰优质高效管理技术得到推广普及。 如今,临海杨梅已经声名远播,作为杨梅专家的颜丽菊还在向更高的目标行进着。 2021年底,颜丽菊团队申报的省产业技术团队项目“杨梅提质增效新技术、新模式中试熟化”立项,并在莲芬家庭农场实施。新建杨梅大棚,棚内没有雄花,人工授粉成为大棚杨梅栽培成功与否的关键,朱莲芬开始担心如果管理不好会颗粒无收,为了确保授粉万无一失,颜丽菊拿出往年收集贮存的花粉,先让助手们放在显微镜下仔细观察,在确保活性后,手把手地指导主体进行人工授粉及温湿度调控等各项关键技术。由于气候原因,2022年棚外“露天”杨梅产量受损严重,而朱莲芬家的大棚杨梅喜获丰收,平均株产值达到6000多元,收入是露天种植的15倍以上,是实施前的六、七倍。 执着,是颜丽菊走向成功的基石;执着,是颜丽菊永葆青春的密码。 周晓肖,女,1985年7月出生,临海市农业技术推广中心农艺师,本科就读于华南农业大学,研究生就读于安徽农业大学。在蔬菜新品种引进、病虫害防治、新型种植模式等方面积累了较为丰富的工作经验。先后主持和参与省市级农业科技项目10个,已发表农业科技论文10余篇;主持参与制定《临海西兰花》等各级标准3个;获省农业厅丰收奖等多个农业科技类奖项。 临海,素有“中国西兰花之乡”的美誉,是全国规模最大的秋冬西兰花生产中心和重要的国际西兰花生产基地。广阔的西兰花田,一片生机勃勃的绿色,临海西兰花逐渐成为了老百姓重要的致富产业。除了临海适宜的自然环境之外,更离不开一批又一批农业科技人员的付出和汗水,其中就有一个年轻的身影——周晓肖。 周晓肖说现在她和西兰花已经从“陌生人”成为了“朋友”。2016年开始,周晓肖跟着科室前辈从零基础慢慢学习西兰花生产的各个阶段——品种选择、播种、育苗、水肥管理、病虫害防治……感受过8月育苗时的骄阳,9月移栽时的泥涂地,生长期的干旱、台风、洪涝,冬季的寒风和冰雨。年复一年,她逐渐了解西兰花这位“朋友”的性格和脾气。她笑着说,我的工作就是努力让它们在田野里健康快乐地生长。 穿梭在西兰花生长季节,总能遇见许许多多忙碌的种植户,慢慢地,周晓肖了解了他们的故事,1989年引进西兰花试种成功,如今足迹遍布全国各地,江苏、甘肃、内蒙古……他们将临海的种植经验传播出去,带动当地西兰花产业发展,果敢、聪慧、吃苦耐劳。周晓肖也沉下心来一步步稳扎稳打,通过田间试验、查阅资料、请教农户,日复一日积累经验和知识,以自己的方式不断探索和努力着。 朱潇婷,女,1988年3月出生,临海市特产技术推广总站高级农艺师,台州市颜丽菊农艺大师工作室成员,毕业于华中农业大学。入选台州市211第三层次择优资助培养人才,台州市团队专家、临海市团队专家。先后主持和参加水果项目30多项,编制各级地方标准8个,以第一作者发表论文12篇。获省科学技术进步奖一等奖等6个奖项,专利9项。台州市基层农技推广先进个人,台州市农业局农艺大师工作室优秀成员。 朱潇婷走上农业科技的道路完全是受妈妈的影响。妈妈在林业特产局工作,专门负责蚕桑工作。小时候,朱潇婷最喜欢跟着妈妈到蚕房去,看惯了竹匾上缓缓蠕动的蚕体,就不会像别的女孩子一样看到虫子就吓得尖叫。蚕房里飘逸着桑叶的清香,蚕儿啃食桑叶的沙沙声就像清新的小夜曲,让她百听不厌,乐而忘返。久而久之,朱潇婷也懂得了养蚕的艰辛和妈妈对工作的高度负责。蚕,对桑叶的要求极高,不能有丝毫的农药残留和其它污染,简直就是绿色食品最尽职的鉴定师。这就是家庭环境对孩子最直接的影响。高中毕业后,朱潇婷的报考志愿填的是清一色的农业大学与农业专业。 “一年好景君须记,正是橙黄橘绿时”,临海是中国无核蜜橘之乡,“临海一奇,吃橘带皮”的蜜橘不仅是临海的特色水果,更是一道亮丽的风景。朱潇婷喜欢橘林一年四季的美景,更喜欢一门心思钻研技术,她一心一意推广有机肥的合理使用、果园省力化栽培技术,为的让临海蜜橘的品质得到更好地提升。在工作过程中,朱潇婷经历了这样一件事:一位橘农由于不信任有机肥的肥效,竟然在施用大量有机肥的同时,仍按照传统管理模式施用了大量化肥。那一年,他家的橘子虽然产量增高,可品质却根本不达标,高产低质,收入反而下降。在朱潇婷的指导下,到第三年不仅品质得到大幅提升,产量也远高于周边橘农,吸引周边橘农纷纷效仿。 朱潇婷明白,作为一名农业科技人员,不但要有全面的专业技术,还要具备指导与沟通的能力。近年来,她组织开展水果技术培训72场,累计培训农户、乡镇农技人员9000多人次;设立农技110,接受果农技术咨询;每年下乡技术指导100次以上。 邱晓莹,女,临海市特产技术推广总站农艺师,台州市颜丽菊农艺大师工作室成员,2013年毕业于浙江大学茶学系。获得四项专利,制定标准8个,主持或参与省市级科研项目十余项,发表茶叶有关专业论文9篇。荣获台州市五一劳动奖章、台州市技术能手、台州市职业技能大赛评茶员竞赛第一名、台州市特产工作先进个人等荣誉称号。 专注于自己喜欢的事业,是人生的一大幸事。邱晓莹就是这样一位幸运而纯粹的女子。进入浙大之后,因为喜欢听老师的课,毅然决然地选择了茶学专业。进入市特产技术推广总站后,顺理成章地开始了茶叶的管理与研究。春茶一天一个价,茶叶加工时间久,春茶加工常常连夜进行,为了更好地做好技术研究和指导工作,邱晓莹常常通宵蹲点茶厂。一来二去,茶厂上上下下都知道有这么一号小姑娘,亲切地称呼她为“小邱”,时常和她往台阶上那么一坐,便开始唠今天的茶青质量不错、明天该施肥修剪了……茶场大多建在高山之上,盘山公路蜿蜒曲折,上一趟山,起码得一天半日,站里只有一辆汽车,而农科员下乡就是日常的功课,因此“私车公用”便成了“家常便饭”。2019年,超强台风利奇马刚刚结束,邱晓莹立即赶往各地视察茶叶受损情况。经过台风洗礼的山林一片狼藉,路上堆满了残枝败叶,在一个悬崖边的拐弯处,车子与一辆工程车相撞。工程车的钢板戳破玻璃,离脸部就相差几厘米。惊心动魄的一幕让家人心有余悸,可晓莹还是初心不改,一如既往地穿行在青山绿水之间。 临海的绿茶享誉全国。羊岩勾青茶和临海蟠毫茶连续被评为浙江省名牌产品和浙江省著名商标。多年来,在前辈的带领下,邱晓莹偕同台州市桐坑茶叶有限公司的同行一起,开展红茶的研制工作。经过不断努力,“绿壳红”牌红茶横空出世,因生态环保和制作工艺的严谨科学斩获“浙茶杯”金奖、“中茶杯”特等奖等多个奖项。如今,临海制作红茶的公司已经发展到十余家。 艺无止境,茶叶创新之路亦是如此,邱晓莹和同行们正在一如既往地跋涉着。 卢依灵,女,临海市农业技术推广中心农艺师,2015年6月毕业于浙江大学农学专业。主持参与粮油产业项目9个,发表论文10篇。获神农中华农业科技奖一等奖,省农业职业技能大赛三等奖;台州市全国种质资源普查先进个人;主持2022年台州市农技推广基金会项目,推广水稻干籽播种技术。 任何时候,中国人的饭碗都要端在自己手上。对于粮食生产来说,这是一条颠扑不破的真理。临海市属浙江省水稻种植大县,每年种植水稻面积23万亩左右,每年水稻种植大户300多户。然而,与种植其它经济作物相比,水稻种植利润微乎其微。为鼓励规模种粮,政府每年都对规模种粮大户实行补贴。为了精准发放补贴,卢依灵就必须对全市的补贴面积进行抽查核实。水稻种植生长季节,是一年中最为炎热的,行走田间,太阳炙烤,暑气蒸腾,呆上几分钟,就足以让人热得喘不过气来。卢依灵就是在这样的环境中进行艰苦而繁重的工作,仅2017—2021年,她共核发规模种粮补贴资金15375.03万元,耕地地力保护补贴资金11287.87万元,工作之繁重,由此可见一斑。 如何提高水稻种植效益,真正激发农民种粮热情,是卢依灵几年来努力的目标。其中推广新品种就是一种有效的方法。要推广,就得进行试验,卢依灵和同事们乐当农人,晒种、播种、插秧、缓苗、水稻插秧后管理、施肥、病虫害防治、收割、烘干、入库储藏,每一个环节都来不得半点马虎,每一个数据都要经过反复测算。同时,卢依灵也投身于水稻新技术的应用推广,将水稻干籽播种技术、籼粳杂交稻增产技术、水稻钵苗机插技术等新技术在种粮大户中得到大面积推广应用。 干一行,爱一行,卢依灵在付出汗水的同时,也收获了快乐。在工业化高度发展的江南,临海的大地上还随处可见“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”“喜看稻菽千重浪”的壮观画面,这是临海农人对农耕文化的传承与创新,也是卢依灵最引以为傲的。

相关新闻

“小”暑有“大”爱 情暖困境儿童 共绘温馨画卷

石榴花开 异地有家 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇妇联开展“异地有家·离乡有爱”关爱行动

“巾帼云品”耀申城 沪滇协作谱新篇—— “巾帼云品”入沪推介活动成功举办

甘肃酒泉:一抹巾帼红 绽放“她”力量

儿童友好 和合台州 | 从空心村到研学顶流:临海江南·溪望谷儿童友好共富带