新生代党员的理想之路

谁说这是一个奢谈理想的时代?几位80后共产党员的故事告诉我们:无论哪一个时代,理想都不是一件奢侈品,而是如空气和水一样的生命必需品。理想的种子在青年时播下,根向深向心,叶向高向远。她们一路向前,不忘初心;她们绽放生命,收获硕果。不管有多少纷纷扰扰的聒噪,她们在为理想孜孜以求;不管有多少人云亦云的迷茫,她们在为信仰上下求索;不管有多少熙熙攘攘的利诱,她们在为信念坚守一世。世界很大,个人很小;誓言很短,行动很长。她们用最鲜亮的青春为党旗增加了一抹靓丽的光彩。

青春为“特殊”而盛开

文/本刊记者 王晓艳

顾宇楠:辽宁省鞍山市盲聋哑学校高级教师,鞍山市优秀共产党员

带着光芒,走进特殊孩子的世界

20岁,顾宇楠分配到鞍山盲聋哑学校,比起一般学校的沸反盈天,这是个沉闷的校园。

年轻漂亮的顾宇楠轻巧地走在校园里,为这沉闷吹进清新的风,其实一步步,她走得很忐忑。看着聋哑孩子们,年轻的女教师感慨,同样是生活在这个世界上,命运却是如此的不公平,我能为他们倾斜的命运天平这端添上什么分量吗?

按照普通人的逻辑,能当重点学校的老师,谁当普通学校的老师;能当正常孩子的老师,谁当残疾孩子的老师?这不仅是“人往高处走”,还有职业成就感的问题,看着自己教出的孩子成为栋梁,肯定是每个教育工作者的愿望。但是,顾宇楠从开始就知道自己不可能桃李满天下,只求原本干瘪萎缩的花骨朵,在她一滴一滴的灌溉中慢慢绽放出自己的颜色。

顾宇楠接手的第一个班是由八个年龄不同、生活自理能力差、没有任何语言基础的聋孩子组成的。

对他们的教育,其实是从照顾开始的。为孩子擦鼻涕,教孩子穿衣系鞋带;细心地记住每一个孩子的喜好与特点,每逢节假日买一些好吃的和礼物送给他们;生病的时候第一时间赶到他们身边……这些孩子自卑、敏感、胆小,但其实内心很容易打开,因为愿意走进他们世界的人太少了,对他们而言,每一个走进的人都带着光芒。

少女老师走哪儿都带着她的孩子们,去菜市场里认蔬菜,去公园里认植物,不仅是为了实地教他们认字,而是让他们体会生活的美妙和有趣。出行的路上,总会引来路人异样的目光,但她和孩子们顾不上,因为都开心极了。如果这个世界没有向我们张开臂膀,那就让我们主动去拥抱吧。

爱是火种,点燃的不仅是孩子

一个普通教育工作者对孩子是锦上添花,而一个特殊教育工作者对孩子却是雪中送炭,经常,你拯救的不仅是一个孩子,还是一个家庭。

班里有一个叫小荣的聋孩子,很聪明,但性格很暴戾,刚来的时候随意打骂同学,毫无礼数,还常常偷吃别人的东西。教育这样一个孩子对于当时刚当老师的顾宇楠来说是极大的挑战。

正当顾宇楠信心满满地决定改造她的时候,她却辍学了。顾宇楠心里一震,回想起小荣入学时的情景。因为父母离异,谁也不管她,当时是八十多岁的爷爷送她到学校的。老人被痛苦长期折磨而备显苍老的脸上,一双充满希望的眼神看着顾宇楠,她忘不了。

到小荣家去,眼前的一切让顾宇楠震惊而心酸,农村最破旧的房屋,几乎没有家具,一贫如洗。小荣的爷爷看到她来很激动,红着眼对顾宇楠说:“家里穷,实在是供不起孩子了。这孩子爱上学,嘴上说不出,可她天天拿着书读,拿着本写呀,我揪心呀,对不起孩子,可真是没办法。”

顾宇楠心疼了,一个八岁的聋哑孩子,不仅没享受到父母额外的照顾,还早早背负了家庭所带来的痛苦。她说:“您别着急,我来想办法。”回去后,先给她付上了伙食费,然后找校长,学校为小荣减免了学费还捐款捐物。当小荣再一次坐在教室里的时候,全班响起了热烈的掌声。这个平常用拳脚对付同学的孩子流着眼泪用手语向全班同学说谢谢。

顾宇楠觉得每个人心里都是有爱的,有些人因为从小的健康环境,爱会自然发散,而有些人的爱,需要别人的爱当火种来激发,而她愿意当那个点燃爱的人。

校园里,顾宇楠总看到一个孩子落落寡欢,并不是她班上的学生,但她还是去孩子家里了解情况。这个叫小马的孩子,父亲靠打工来支撑一家人的生活,母亲因为手指残疾无法工作。本来家里情况虽然不好,还可以勉强维持,但父亲最近遭遇车祸瘫痪在床,巨额的医药费加上三口人日常的生活费,让这个家庭无法供小马再上学了。

那个周末,顾宇楠就把小马接回了自己家,让爱人带孩子去洗澡、理发,给他买衣服和生活日用品,逢年过节给孩子买些常用的东西和营养品。当顾宇楠再一次走进小马家时,他妈妈流着泪说:“从来没有碰到过这样的老师,我们自己没条件上学,想着老师来也就是劝一劝,没想到会给我们这么大的帮助。”

党员,就是干别人不愿意干的事

如果你看顾宇楠教聋孩子说话的课,就会深切理解特殊教育是怎样一件点石成金的工作。

这些孩子来到学校时,已经六七岁了,如果之前没有经过康复训练,声带萎缩,功能退化,开口已经变得非常难,顾宇楠必须用很夸张的口形说出每个字的发音,再把他们的小手放在她的喉部让他们感受声带的震动,同时借助小镜子、纸片、哨子等一些辅助工具,模仿和感受气流。一个字,几百遍,顾宇楠常常口干舌燥,头脑发涨,双腿发软,孩子可能发出的还是啊,啊,啊。

这不是单纯的教学经验能够完成的事,而是因爱而生的耐心和陪伴。

终于,发音练习时,一个学生突然喊出了“老师”两个字,顾宇楠的心一下子就像被烫了一下,眼泪倏地流了下来……在你水滴石穿的教育下,孩子们张开嘴巴,打开心扉,获得的灵魂震撼,绝对可以比肩做任何伟大的事所获得的成就感。

按东北话讲,顾宇楠有点儿护犊子。现在已长成窈窕淑女的鑫月说,小时候有段时间,校外的闲散人员来找她玩,都被顾老师赶跑了。顾宇楠觉得不能让这些身体有残疾的孩子,品格、情感上再有偏差,“我的孩子一个都不能学坏。”

这两年,顾宇楠发现鞍山的自闭症儿童有不少,这是一个特殊教育的新领域,到南方培训学习后,她有了开办自闭症康复中心的想法。在2014年4月2日“世界自闭症日”当天,星雨儿童康复中心自闭症儿童教育机构成立了。

这又是一个平常人不敢碰触的领域,但年轻的党员顾宇楠觉得,所谓党员,就是干别人不愿意干、干不好的事。

爱让奉献变成快乐

文/本刊记者 苏容

徐娜:广东省开平市玲珑医院医师,广东省第十二次党代会代表

找工作进了麻风病院

即使在道路已经修好的今天,去玲珑医院仍然要在一段山间小路上弯弯绕绕。

11年前,从江西医学院毕业的徐娜和从扬州大学医学院毕业的董淑猛,第一次来到广东省开平市这家名为玲珑的麻风病医院时,走的还是一条狭窄而崎岖的泥土路。这家专科医院建成于上世纪50年代,全医院加上院长只有两名医生,七十多位语言不通肢体残缺的麻风病人住在破旧的砖房里,医疗设备只有一台旧显微镜,没有电视,没有网络,没有任何娱乐。

显然这一切对两位找工作的年轻人是没有吸引力的。踏上归途列车,他们收到了老院长的一条长短信,真诚,恳切,让人内心温暖又激情澎湃,其中有一句“好男儿志在四方”。

两人心动了。

徐娜和董淑猛,一个学中医,一个学皮肤科,因在同一家医院实习而相识。两人确定关系以后,对于工作的去向,其实只有一个目标,那就是:在一起。

只要在一起,哪里都一样,更何况,院长说了,玲珑医院需要更多年轻人参与,康复者需要年轻人照顾。两人一商量,“又能做有价值的事,又能养活自己,应该是个不错的选择。”

当找工作的洪流滚滚涌向大城市的时候,2004年夏天,22岁的徐娜跟男友钻进了蚊飞虫咬的山里,合同一签就是15年。

对于习惯了城市生活的人来说,“苦日子过一天可以,过一星期可以,如果常年累月地过下去,还真需要点儿意志力。”

“晚上去哪儿吃饭”,一个多普通的问题,可徐娜和董淑猛却没有选择,“山里买菜很不方便,也没有冰箱,只有买菜那天吃到的蔬菜是新鲜的,平时只能吃土豆洋葱火腿肠。”

那时候他们还不知道,他们将不只是医生,给老人健康,还是儿女,让老人幸福。能歌善舞的徐娜会精心策划各种联欢活动,听他们唱粤剧,哼小曲,把玲珑医院变成欢乐的大家庭。真的,谁都没有想到,有一天,他们获得的荣誉将让全院的病人为他们骄傲。

不歧视就是最了不起的善待

玲珑医院的病人住在离医院稍远的玲珑新村,徐娜和董淑猛每天都会去村里为病人做检查。最初的日子,和病人交流不畅是个大问题,每次看病,必须要护理员跟着去翻译。幸好,董淑猛是个爱笑的人,又天生一副笑模样,极有亲和力。徐娜性格大大咧咧,但照顾病人细心体贴,他们和老人一天天熟悉起来。

准确地说,这些老人其实是“前麻风病人”,早已痊愈,已经没有传染性,只是因为严重的后遗症,也因为社会的歧视,让他们数十年都难以重返家庭,他们几乎一辈子都挣扎在思念亲人的痛苦中。

这两个年轻人,一个来自江苏,一个来自江西,却都在最短的时间里学会了广东话。他们耐心地听老人讲那些陈芝麻烂谷子的事,处理伤病时,从不躲躲闪闪,接触到病人伤口也毫不介意。而对这些老人而言,不歧视就是最了不起的善待。

一位老人过80岁生日,想请“大学生医生”来做客。可是又不敢,跟麻风病人一起聊天是一回事,一起吃饭那是另一回事,谁知道人家心里有没有顾忌呢?老人试探性地请护理员捎带问问,没想到,他们毫不犹豫地答应了。

那天,老人们开心,这对年轻人更开心,“他们自己煮的鹅和鸡,炒的粉丝,好久没有吃到那么好吃的东西了。”从那以后,老人们敞开了自己的心,“他们种菜,选最好的送给我们,还帮我们开垦菜地。”

徐娜说,在这里生活的几年她从来没做过噩梦,“环境幽静,空气好,心情放松,睡觉安稳。”但即使如此,她也没告诉同学们自己在哪里工作,因为“年轻,要面子”。别人都留在了城市,有的在学校,有的在医院,有的在药厂,拿着高收入,日子过得丰富多彩。而他俩忙完医院的工作,只能在山沟里面面相对,玩玩扑克,打发寂寞时光。后来媒体报道多了才瞒不住了,没想到大家纷纷联系他们,给予的都是赞美和肯定。尤其参加同学会,虽然经济条件跟别人差着一大截,可他们是精神上的富翁——参加聚会的学校领导和老师对他们不吝表扬。聚会结束,其他同学都走了,他们被留下来给在校生作报告。

玲珑医院现在已经是扬州大学医学院的实习基地,徐娜和董淑猛是学弟学妹的榜样。

50年来的第一桩喜事

医院对面的沟沟坎坎,已经被董淑猛的爸爸开垦成田地,豆角、黄瓜、玉米……一派丰收景象。在儿子这里,他已经过了五年理想的退休生活。对两个孩子的选择,两家父母都是在他们的婚礼期间才真正了解的。之前徐娜一直告诉妈妈,自己工作的地方很繁华,条件像大医院一样好。

那是2006年,玲珑医院迎来了50年未见的大喜事。之前,老人们一直在打听他们什么时候结婚,什么时候回去,话里话外有盼望也有不舍。两人于是决定就在医院举行婚礼,“让老人共同见证我们的幸福,分享我们的喜悦。”老人们真是乐坏了,各显其能,插彩旗、挂灯笼、写囍字福字、买菜做菜……兴奋得像给自家儿女操办婚事。七十多岁的老阿婆省吃俭用,包了个200元的红包悄悄塞给徐娜;12岁就来到玲珑医院的财叔已经59岁了,也送上自己的红包……徐娜和董淑猛哭了,他们知道这份深情有多重。

两家父母分别从江西和江苏赶来参加婚礼,遇见的所有老人都在夸他们会教育孩子,培养出这么出色的儿女。身为父母,他们几乎收获了这辈子最多的赞扬与自豪!

从那时起,医院里有了一间小小的新房:一张新床,一张旧桌子,一台电脑。房间很小,但幸福很满。

那一年,他们还双双入了党,因为老院长说,医院党支部人员很少,希望年轻人加入,壮大党支部的队伍。他们很兴奋,“工作一年多就有机会入党,说明我们在工作上得到上级领导的肯定和支持,也得到病人的信任。”

他们是所有老人的孩子,老人们不只见证他们的婚礼,也见证了小生命的降生。

2014年,他们在医院为女儿办满月酒,每个老人都满面慈爱,目光温柔。这些大多被家人遗忘的人,已经很久很久没有见过这么小的娃娃了。

已经成为院长的董淑猛,每次和妻子外出参加活动,都会向社会各界推介玲珑医院,竭尽所能改善医院和老人的生活环境。当地政府全额拨款新建了医院办公宿舍楼,并通了有线电视,加固了水塘,保障了饮用水和灌溉用水。随着社会关注的增多,各种各样的慰问也多起来,老人们从精神到物质都得到了前所未有的满足,也开始有勇气接触外人面对社会了。

如今的玲珑医院环境优美,老人养狗养鸡打牌聊天,一副颐养天年的样子。徐娜说:“看到自己服务的一群人性格越来越开朗,就觉得非常开心。这段经历让我自己的人生态度和处事方式都发生了改变,他们这么苦都可以慢慢快乐起来,我们健全的人还有什么过不去的坎呢?我是幸运的人,我和董淑猛都是幸运的人。”

不为镀金,要做纯金村官

文/本刊记者 王晓艳

方月萍:江西省宜春市奉新县赤田镇赤田村党支部副书记

工作几十年,只为上海买套房?

2008年,上海的房价还不像今天这样离谱,很多地段还没有破万。这样的城市,每天孕育也吞没着年轻人的梦想,让你把人生理想、生活意义落实在每一平米的房子上。

浙江衢州市姑娘方月萍从华东理工大学硕士研究生毕业,顺利地把户口落在了上海,在一家企业做汽车尾气净化的研发工作。她和丈夫吴吉亮是大学同学,吴吉亮本科毕业参加工作,已经跳槽了好几次,职位和收入当然是越跳越高,两个人已经敢,也必须去看看房了。

求学、落户、工作、买房,成为这个繁华国际大都市的一员,不是多少年轻人孜孜以求的生活吗?但是,按吴吉亮的话说,他摊上了个“不安分”的老婆。看着大上海的万家灯火,方月萍说:“这样的城市会在乎缺少我们两个人吗?”

她刚从江西参加一个同学的婚礼回来,江西农村的落后大出她的所料。她在浙江长大,小时候爸妈总说,以前浙江人多地少,吃不饱穿不暖,经常要到江西去打工,甚至还有人到江西去讨饭,江西是个鱼米之乡。所以在她的想象里,江西的农村应该比浙江至少比衢州的农村要好,但是她看到的实际情况是“守着金山讨饭碗”。

是尝试为自己选择一次人生,还是按照人人向往的轨道往高处走?敢于把生活的快车扭转方向的都是好车手。她看到网上江西省招考大学生村官的消息,就去报名考试,然后就考上了。知道她真的去考村官,而且考的是他家乡的村官,吴吉亮真是哭笑不得,“你还真考上了啊?!” “我想做一点有更多可能的事情, 不想现在就能看到几十年后的未来。”

吴吉亮没办法了,请出岳父“威胁”媳妇,果然父亲一个电话打给方月萍: “你要去江西农村还不如回家来!”方家姐弟三个都考上了研究生并留在了大城市,是家族的骄傲。但方月萍说服了父亲:“我在哪儿都不会让您失望的。” 方月萍说,父母其实在乎的不是你选择什么样的生活,而是关心你过得好不好。

江西省宜春市奉新县赤田镇赤田村,这一层层深入的名称在方月萍的心里压上了一层层的分量,比起上海这样一个简单的称谓,她知道自己选择了一条少有人走的路,但她相信一路上风景更好,关键的是有人陪伴,丈夫没有说动她,还被她“逼”着辞了职,一起回广阔天地去。

要扎根,先把上海户口迁进村

到江西省宜春市奉新县委组织部报到,她被分配到赤田镇赤田村做党支部书记助理。赤田村正是丈夫吴吉亮生长的地方,当她不以吴吉亮媳妇,而是以书记助理的身份跟村民打交道时,他们表面上客客气气,但方月萍能明显感觉到疏远与距离。他们问:“你放着城里好好的工作不干,来农村做什么?”妇女们窃窃私语:“肯定是在农村把娃娃带大就要回上海。”

赤田村党支部书记张劻华第一次见方月萍,觉得瘦瘦弱弱的,一看就不像是能干农活的姑娘,再一听是硕士研究生,更觉得不仅大材小用,而且还材不对路。但看着这姑娘到赤田村后,每天走村串户,了解村里情况,帮农民装电脑,拉网线,活跃在田间地头调查摸底,几个月陪着村里的老农一起在田里干活,倒有些样子。

几个月后的一天,方月萍来找他,说要办合作社,大面积种植优质水稻。

张劻华吃了一惊,但又心里暗服,这姑娘号对了脉。奉新是中国古代的产粮重地,有“米粮川”的盛誉。曾经辉煌的当地 “碧云”牌大米是全国首家食品类AA级绿色食品证书产品和第一个国家出口大米免检产品。可现在,当地大部分农民对优质水稻种植缺乏信心,甚至出现小面积的抛荒现象。

春晓水稻种植专业合作社成立了,在方月萍苦口婆心的游说下,也只有11户村民参加,一个农民给村里人说:“方月萍来家里劝我入合作社,我可不敢,我们干了几十年农活,你一个大学生能比我更会种粮?”

方月萍自己是不会种田,但她会借力,高等教育不是教会你全部本事,但教会了你面对一个全新的领域,分析、创新的方法。她聘请技术人员做顾问,统一种植管理,统一回收稻谷。

合作社第一年就成功了,亩产量提高了10%,每百斤回收价高出国家保护价二十元左右。没想到,还是没有多少人参加。问题出在哪儿了?直到有个村民给她说:“跟着你干,你两年任期满,走了,我们怎么办?”

原来大家始终不相信她会扎根这里,怀疑她只是来镀镀金,终归还是要回大城市的。方月萍思来想去,决定要把户口从上海迁到赤田来。吴吉亮不同意:“为什么非要迁户口啊?上海户口对小孩将来的教育有利。再说,留着户口,如果哪天想走了,我们能随时抽身走。”

方月萍说:“我就是为了不能走才迁户口,孩子能否成才不是户口决定的,要是靠着上海户口才能考上好大学,那将来也不会有太大出息!”

好村官,有办法带农民致富

方月萍把户口迁到了赤田,村民放心了,合作社成员很快从十几户增加到84户,她也被选为村党支部副书记。

为了更踏实地工作,她又鼓动丈夫:“总住在爸妈家不是长久之计啊,咱们得有自己的房子。孩子也快上幼儿园了,要不咱们在县城买一套房吧。”吴吉亮说:“要买你就去买,可你想好,买了可就真不走了。”没想到,方月萍第二天一早便到奉新县一处房产交易中心交了首付。

如果说落户是给农民吃的定心丸,那么买房就是免得自己以后吃后悔药。

冬天时,稻田都荒废着,方月萍挖掘了一个新项目:稻茬板田高产油菜直播种植。这项技术既省工、省肥,又能充分利用冬闲土地,是农民增收的好途径。她把这个想法告诉社员,大家都不相信这种懒方法能种得出油菜来。为了让社员们信服,方月萍自己主动承包了村里400亩冬荒稻田示范种植。

整个冬天,她就和这400亩荒田耗上了,每天蹲在地头,比带自己家孩子都精心,农户探头探脑地来看,嬉笑着:“你这等着天上掉馅饼呢?没看过你这样种油菜的”。等初春油菜收获时,平均每亩获利六百多元。大家伙都眼馋了,纷纷到合作社取经。

春晓水稻种植专业合作社成立了党支部,方月萍被推选为支部书记。对于农民来说,你是村官,是党员,你是什么样,党在他们眼中就是什么样。

用青春传递和平

文/本刊记者 王婕

颜雪姣:侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆公众服务处接待科讲解员

理想的工作是一种机缘

1987年出生的颜雪姣,有一份令她深感光荣的工作——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆公众服务处接待科的一名讲解员,也是纪念馆“和乐团”的一名演奏员。她与同事们共同荣获了2015年“全国巾帼文明岗”的荣誉称号。

这个主要由女性组成的讲解团队,是纪念馆的窗口部门,承担着接待观众、开展爱国主义教育、南京大屠杀史实传播等服务功能。在颜雪姣看来,通过自己的讲述来还原一段真实的历史,时刻警醒国人一份永远不能忘却的民族记忆,通过自己的表演来为世人传递珍爱和平的守望与信念,是她工作的最大意义,也是作为一名共产党员的价值所在。

2010年5月,她正式成为一名共产党员,那年她大四,在南京艺术学院读民乐二胡专业。毕业后进乐团似乎是常规之选,可她却恰巧赶上了纪念馆一次难得的招聘。

纪念馆里有一个由讲解员所组成的“和乐团”,十几个姑娘各有专长,会弹琵琶的,会吹笛子的,会吹笙的……从小学拉二胡、在小学就已经考过了专业十级的颜雪姣,被作为有特长的讲解员招进了纪念馆。每周六,颜雪姣所在的“和乐团”都会在纪念馆内的和平广场上进行义演,还经常去周边社区进行公益演出,他们想传达的,是铭记历史,更是珍爱和平。

关于侵华日军南京大屠杀那段惨痛的历史,颜雪姣最早是从中学课本里了解到的,到了南京上大学后,她和同学们会常去纪念馆参观。但那些时候,历史对她来说,只是文字里的记载,看到令人震惊的史料和惨绝人寰的虐杀图片,颜雪姣说她心里只有恨、愤怒和悲伤。当成为一名讲解员后,再以专业精神来认真研究、学习、传播那段历史时,她的认识才渐渐深刻。除了痛心,她更多了对民族自强与和平的信念。这也是她要传递给参观者的正确对待历史的一种态度。

因为神圣所以满足

在占地面积7.4万平方米的纪念馆里,每年平均要接待六七百万人次的参观者,完成一次全程讲解需要一个半小时左右,而每个讲解员需要掌握的讲解词最少得在两万字。

身为一名讲解员,需要了解的知识远在有限的讲解词之外。颜雪姣说,虽然已经工作了五年,掌握了足够丰富的与南京大屠杀相关的史实资料,但每次碰到专家型的参观者时,她还是会紧张,担心对方出其不意问出的问题会让她哑然。每天的工作是传播,更是学习。

工作带给了颜雪姣很大的成就感和满满的幸福感,她也在传递和平之声的过程中不断修正着自己的内心。现在的她,对于历史,不再仅仅是单纯的愤怒和仇恨,很多日本民间的友好团体为这段历史所做出的积极努力会令她感动。由日本教师松冈环女士所带领的铭心会日本友好访华团每年都会来纪念馆。松冈环通过采访250位日本老兵,根据他们的真实口述还原那段历史,将证言汇编成册后赠送给了纪念馆。而日本友好植树团每年也都会去南京植树,用象征着友好和平的绿色生命来传递他们对于历史的反省,对于和平的渴望。

相关新闻

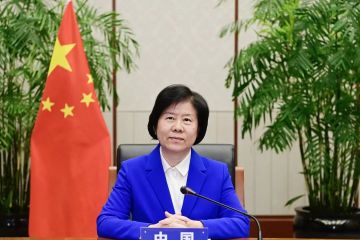

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

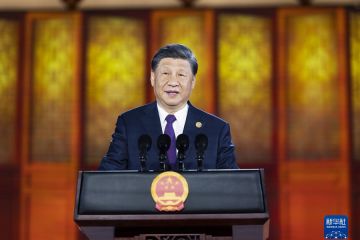

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言