挺笔夫妻:邓拓与丁一岚

1943年,邓拓与丁一岚

邓拓,开国初期《人民日报》总编辑,他主持编辑出版了第一部《毛泽东选集》。丁一岚,原中国国际广播电台台长,她在天安门城楼上向全世界转播了新中国开国大典盛况。抗战时期,他们千里姻缘一稿牵,夫妻挺笔赴国难。

一篇来稿牵情缘

1941年2月,河北平山县发生了一起令人发指的惨案:熟泥沟村妇救会干部陈珠妮,因为积极参加村里的抗日支前活动,竟被公公、婆婆和丈夫活活打死。县妇救会副主任丁一岚义愤填膺,她将此案写成一篇三千多字的通讯《血的控诉——陈珠妮惨案详情纪实》,投往《晋察冀日报》。社长兼总编辑邓拓看完来稿,深为文章字里行间的激情所感染。4月24日,文章见报了。之后,丁一岚接到报社寄来的赠报,还附了邓拓的一封亲笔信,希望她继续写稿。

丁一岚喜出望外地向县委同志打听“邓拓是谁”?巧得很,晋察冀边区妇救会组织部长刘光运前来四分区检查工作,与丁一岚同住农家的一个炕上。她知道,30岁的邓拓尚未婚配,于是为他的婚事牵线搭桥。

不几日,丁一岚写致谢信,邓拓给她回了信,并附上一首赠诗。那浓郁的诗情以及刚劲有力的毛笔字,一下子征服了她的心。于是,两人书信来往不断。半年之后,突然中止了信息往来。

那是1941年秋季反扫荡。日军纠集七万兵力,分六路向晋察冀边区腹地疯狂进攻。

一天晚上,从村头传来了枪声,丁一岚和十几个同志往山上跑。

次日早晨,侦察员回来报告说:“《晋察冀日报》所在地滚龙沟遭到严重摧残,报社同志下落不明。”丁一岚很挂念邓拓的安危。丁一岚立刻报告了晋察冀日报社被围等情况,建议组织上派兵解救。

这次反扫荡之前,上级通知邓拓:“报社要在9月1日之前转移到阜平县。邓拓带着队伍撤离。但通往阜平的道路被敌人切断了。邓拓果断决定:“回滚龙沟‘游击办报’。”他们立即分散转移至滚龙沟山野。傍晚,鬼子撤走了。邓拓等人挖出了坚壁的机器设备,将印刷厂转至大山深处只有两户人家的小山村铧子尖,继续出报。

其后,只要鬼子进山骚扰,他们就掩埋机器设备,人员则分散隐蔽。鬼子走了,再将机器设备挖出来。两个月的反扫荡期间,他们七次坚壁,七次挖出,印报23期,人员则七进七出铧子尖。这就是我国新闻史上“游击办报”的成功范例。鬼子万万没有想到,就在他们眼鼻子底下,一张张反映全民抗战的《晋察冀日报》,照旧通过人背马驮的地下交通网,送到抗战军民的手中。

当丁一岚回到四分区妇救会时,邓拓“游击办报”的佳话已传遍了晋察冀边区。对她来说,是世上最好的定心丸。

聂总家宴喜庆“挺笔婚”

1942年3月7日,邓拓、丁一岚在滚龙沟的二庄村村民史丰瑞家结了婚。桌子、凳子等家具都是老乡家原有的陈设,只有那盏玻璃罩灯是报社总务科特地为他俩结婚而购置的。

第二天便是“三八”妇女节,聂荣臻司令员及夫人张瑞华特为他俩的新婚之喜举行了家宴。3月8日上午,邓拓把夫人丁一岚扶上那匹石青马,自己则牵着马,像当地新郎送媳妇回娘家那样,走了5公里,来到塞北村,走进聂荣臻司令员当时住的院子。

宴席上,聂老总很感慨地说:“看到你们喜结良缘,自然想起1928年4月我和瑞华在香港结婚的情景。哪有钱办什么酒席呀。那时做地下工作,生活很困难。省委规定夫妇在一起的,男的每月发15元,女的发7元,此外,每月还有3元车费,正好买张电车月票。就这点钱,吃饭、穿衣、零用都在内。夏天,我只有一件白衬衫,晚上洗,白天穿,再苦也挺过来啦!”

之后,聂老总还即兴讲革命战士周文雍和陈铁军“刑场上的婚礼”的故事。这顿“喜宴”大约吃了一个小时,这在战争年代是不多见的。

走在回家的路上,邓拓和丁一岚聊起宴席上聂老总的谈话,心潮澎湃:

“我们的爱情要像周文雍、陈铁军那样忠诚。”“聂司令员多次谈到为革命办报,鼓励我们多写好文章,把报纸办得引人入胜。这种鼓励,谓之挺笔。我们的婚姻,称挺笔婚如何?”

丁一岚与长女小岚在滹沱河畔

反扫荡孕妇独居观音洞

1942年秋,丁一岚调到晋察冀日报社工作,从此,他俩真正成了新闻战线上的挺笔夫妻。

1943年秋季反扫荡开始了。报社被迫进行转移。一个多月的东奔西突之后,他们走进一个死寂般的小山村。已经怀孕八个多月的丁一岚实在走不动了,她对邓拓说:“我就要分娩了,不能拖累大家,找个老乡家休息吧!”

邓拓抬头看了看眼前这座被鬼子烧毁的村庄:残墙破壁,屋不成屋,炭灰焦土,哪有完屋可供歇息!丁一岚指着山坡上的岩洞说:“那有个山洞,我在那儿等着!”

董医生自告奋勇说:“她行动困难,我陪她留下吧!”报社就她一个医生,她这一走,万一出现伤病员怎么抢救?邓拓考虑再三后说:“你把她送去,安排好迅速返回。”

她们穿过一片荆棘,绕过一块一人多高的立巨石,钻进了山洞。洞口不太大,洞里还套着一个暗洞。竟有滴泉可供饮用。丁一岚满意地说:“简直是山洞‘套房’呀!垒几块石头,野兽钻不进去,鬼子来了也能扺挡抵挡。”

董医生放下粮食、盐巴、火柴等生活必需品,在山洞外搜罗了一大堆枯草干叶,在“套间”里打好了地铺,又拣了一捆干柴供生火做饭。安置得差不多了,董医生含泪离开了山洞,一溜儿小跑地追赶队伍。

山洞里的滴泉叮叮咚咚滴进大茶缸里,像一首悦耳的催眠曲,将这个极度疲劳的孕妇带进了梦乡。黑暗中,她似乎听到了小孩的哭泣声。再仔细听,那竞是小狼的嗥叫声,她担心狼群会进洞栖息。为防万一,她立刻钻进了“套间”。凭着那几块石头壮胆,她躺在那堆干草上再次睡着了。

天亮了,遍地晨霜,空气能见度很好,任她在洞口左看右看,山上山下,仍然看不到一个行人。那焚毁的村庄没有活气,连只狗也没有。

丁一岚在山洞住了半个多月。饿了渴了,她就用大茶缸接山泉煮玉米面糊。有天傍晚,丁一岚似觉洞口有什么动静。她从“套间”里爬出来,发现洞口摆有两个玉米面窝头,窝头上各有一粒红枣。旁边还有点燃的三炷香。反扫荡胜利后丁一岚才听说,那个山洞,当地人称“鬼洞”。前几年反扫荡,有对夫妻家被鬼子烧了,就到洞里住了几天。后来,他们喜得贵子,就说那山洞是“观音送子洞”。丁一岚进洞一两天后,柴火烧完了,偷偷到外面去拾柴。有人看见了,以为是菩萨现身了。得子的那两口子连忙进洞还愿,所以出现了那两个窝头。

形势稍微好转,邓拓让董医生带着马来接丁一岚。一个半月后,在阜平县一间破屋的土炕上,丁一岚生下了长女。这次反扫荡,报社转移,将印刷设备坚壁于阜平县马兰村。鬼子用刺刀逼迫村民说出印刷机埋在哪里?村民们都说不知情。为此,马兰村付出了七条人命的代价。反扫荡结束后,报社回到了马兰村,看到那七座新坟,无不洒泪祭奠。为表达对马兰人的感激和敬重,他们把长女取名邓小岚。这个‘岚’字,便是马兰村“兰”字的谐音。

相关新闻

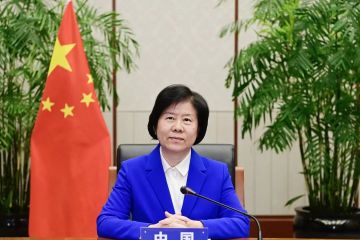

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

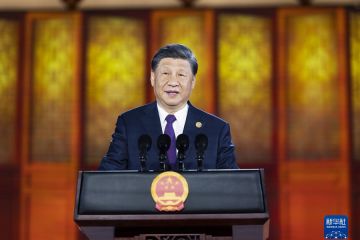

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言