情意绵长过“家”节

春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、冬至、腊八……

这些节,千百年来,串起中国人的日子,点缀着一年的光阴。

今天,我们不是过年才能打牙祭,也不用等上元节巧遇情郎,

过节的家庭亲情已经超越了传统节庆意义,成了名副其实的“家节”。

粽子若失去情意,不过青叶糯米;月饼若没有团圆,就是酥皮点心,

中国节的美好在于情意与延承,让我们心手相传,把中国节过下去!

“节”在于丹心里,是对自然的亲近,对生活的情感,对家人的在乎;

“节”在任祥笔下,是童年的记忆,是传家的珍宝,是中国人的智慧;

“节”在刘媛媛口中,是团聚的仪式,是族人的脉连,是幸福的欢歌。

采访于丹是在一个茶馆,她自己带了茶。绿茶、乌龙茶、红茶,次第将人从夏末带入秋日。于丹说,“茶”就是人在草木之间,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,在她看来,无论喝茶还是过节,尊崇的正是自然这个大法则。

过节是心里的一种在乎

口述/于丹 采访/本刊记者 苏容

于丹,著名文化学者,北京师范大学教授、博士生导师,北京师范大学文化创新与传播研究院院长

过节的温暖意味

我妈是个文艺“女老年”,热爱风花雪月,也热爱所有的节日。那年我刚硕士毕业,一边在为中央电视台的大型专题片撰稿,一边在《人民日报》开专栏。有一个中秋节,赶稿子赶得特别累,睡觉已经很晚了。凌晨3点钟,我突然被妈妈叫醒。我困极了,问她,您干吗啊?她不好意思地说,我也觉得特别不好意思,知道你很累,可是我看月亮实在是太好了,你能去阳台上看一眼吗?我无可奈何地爬起来,跟她去阳台上看了一会儿明月,月亮真的好美啊!

过节,就是这么一种温暖的意味。过节,是中国人最大的仪式。仪式是什么?它是人心里面的一种在乎。

有西方记者问过我:你能说说中国的节日和西方的节日有什么区别吗?我说:你们的节都是从天上下来的,圣诞节、复活节、感恩节——所有的节日都是人向神的致敬,人向天空的膜拜;而中国的节都是从地里长出来的,中国是给人过节,所有的节都在二十四节气之间。它给我们一种惦记,一种牵挂,告诉我们在土地中,到什么样的时令该做什么样的事。

贾平凹曾和我说起过他去老家“转山”的事,他看见一个很老很老的老头,带着他已经很老的儿子在干活。就问老人家:“您多大岁数了?”他说:“你问我娃嘛,我娃要是60了,我就是80了。”于是问他儿子,他儿子说:“你去问我大嘛,我大要是80了,我就60了。”他们竟然都不记得自己的生日!问他们怎么过日子的,他们的回答很简单:“看节气。”春耕秋收的时节是不会乱的,至于八十几、六十几都不重要。这就是中国农耕文明的生活,不看钟表看日头。

如今,城里人不按农时过日子,所以才老问,我们为什么要过节?今天我们要做的,就是在都市化的进程中,唤醒农耕文明遗留在血液基因中的那些记忆,我们不能再回到土地上翻耕,但是我们应该保留土地的那种快乐,将这种快乐融入都市生活。

很多人都有小时候过年包饺子的记忆,一家人围在一起,有的擀皮有的包,大人给孩子揪个面团,捏个小人捏个小狗,这是中国人过节的快乐。前段时间我去北极,在船上正赶上一位老大姐过生日。怎么庆祝呢?最后说包饺子吧。我就想,为什么去了北极那么远的地方都能想起包饺子呢?因为你的口味通着你的心你的血液,你一定要找到一种最中国化的仪式来庆祝。

节庆,还告诉我们中国人的价值观。比如中秋节,中秋中秋,秋意过半,中秋的真正意味是,在这样一个时节,大地万物走向丰硕,但是在人心中,飒飒秋风渐起。吴文英那首词写得好:“何处合成愁?离人心上秋。纵芭蕉不雨也飕飕。都道晚凉天气好;有明月,怕登楼。”我们今天的愁,都是“我怎么还房贷啊,我怎么提职称啊,我怎么交医疗保险啊”,我们今天太多的愁,都是在愁生计,这种忧愁就少了诗意少了情意。过去“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节”。秋意渐起,万物走向肃杀,心上对别人的那一点点牵挂,越来越凄寒的时候,秋意起于心间。心上秋才是愁,原来,仪式感里包含这么多的价值,这么丰富的感受。

让表达善意与爱成为家庭文化

我妈的名字里有个“桂”字,她生在桂子飘香的季节,过了中秋就是她的生日了。我爸在安徽省工作的那几年,我跟着妈妈在北京上中学。那年中秋前,从安徽来了一位叔叔,放下一个洋酒瓶子,说是于主任让给家里带的东西。我妈说,咱猜猜带的是什么。我一抱,特轻,爸爸给咱带了个空瓶子?我妈摇头,不会的。我晃一晃,里面哗啦哗啦响。打开来,竟是一枝用塑料布护起来的鲜桂花。

那一刻,我们都能想象得出,爸爸是如何亲手折下桂花,去保健室要来脱脂棉,浸满水,包在根上,外面再用塑料袋包上,用胶带缠死,小心翼翼地装进瓶子里。那时候出门不坐飞机,他是托人坐着火车大老远带回来的啊。桂花中间还有一张小卡片,上面是我爸那手极漂亮的蝇头小楷,写的是杜甫的《闺中望月》:“今夜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。”

那是我见过的最浪漫的卡片,那首诗太恰当了,简直就是专给我爸我妈写的。我还记得我妈拿着那张卡片,闭着眼睛,长长的睫毛上,一滴泪水“啪”地掉下来……

那个情景,让十三四岁的我,开始相信爱情,相信人与人之间的感情。

我上大学的时候,我们家住在四楼,那时候回家哪有个准儿啊,我妈妈每到我要回家的这天,就早早站在阳台上看着。我说,妈,你不看我我也能回来,干吗老得看着呀。我妈说,我看见你好去开门呀。我说,我有钥匙。她答,那我不能让孩子大老远回来,一推家里的门是锁着的。这句话在我耳边回响了30年。到今天,我们家谁从外面回来,屋里所有的人都要去门厅迎接这个人。我还记得我妈以前回来一看见我们就乐呵呵地说:老头和丫头都在呢。现在我一回来叫声“妈”,女儿也叫着“妈”跑过来,我就说,我叫妈的人和叫我妈的人都在呢。那一瞬,恍若回到30年前。在家的人,都是我们生命中最重要的人。所以我们家大小节日家人都在一起过。我女儿两三岁的时候就知道,中秋节一定要找无糖的月饼给姨姥姥吃。一家人互相牵挂,一家人互相表达一份细腻的情感,是我们这个家庭的文化,也应该是所有中国人的家庭文化。

你平日里可以很忙,但节日意味着你心里头舒展了,能够真正想一些工作以外的事。再忙的人也应该给自己一个弹性,在过节的时候,收拾整理一下亲情,看一下,你跟农耕文明那个遥远的秩序还有没有关联。所以我觉得过节特别好的意味是,老老小小在一起,大家彼此牵挂和照应。

所以中秋节,和家人一起看明月,你会发现,其实月亮一直没变,变的是我们自己。■

她是台湾名媛,香樟树下,亲手制成盏盏元宵灯;信手拈来,折纸已成了中秋蟹宴里送给每位客人的赠品。她擀山西人的面,包江浙人的小笼包,烤台式凤梨酥;自己包粽子,做春饼、设计制作每个春节、元宵、端午、中秋的贺礼,节节相连,没有一次缺席,因为她觉得中国人对于生活最美的享受和智慧就在这一个个“节”里。

过节是好日子的滋味

笔述/任祥 整理/王小宴

任祥,台湾第一代民歌手,珠宝设计师,中国传统文化推广者

寒食节·润饼

我的朋友小如,每年寒食节的前后都请大伙到她家吃润饼。小如的润饼,除了一般的配料以外,最重要的精华是那锅焖煮了三天的冬笋卤。这碗卤放入大碗之前,碗内要先倒扣一个小碗,如此冬笋丝倒入后不至于全泡在汤汁里,包入饼皮内才不会太湿,吃起来干润适度,笋香扑鼻。

润饼一定要现包现吃,每一家的厨房都能做出独特的口味,关键之处在于饼皮的筋道。台北士林有一家世代做饼的店,面粉的比例是他的传家之宝,我每次去买,看着老板的手抓着一坨面团,好像重得随时会垂下来,他却能熟练地在热烫的平板锅上“擦一下”就夹起薄薄的一张,半斤装一袋,不可封口,回家后要立刻用湿布盖着,以免边缘失水干裂。我也常在寒食节的时候照着那家店的样子给家人做,但始终做不出那家店的筋道,好在家里人并不挑剔,一样吃得高兴,因为春天来了,这样新鲜的吃食配上春天新鲜的树木花草,总是让人欣喜的。

润饼于清明时节吃,除了“寒食节”的典故,其实也因它很适于春天郊游的野餐。杜甫诗《立春》首句即云:“春日春盘细生菜。”中国自古祭拜春神都要献“春盘”,盘中放的是五种生辛菜:青蒜、小蒜、韭菜、芸苔、香菜,所以“春盘”也称“五辛盘”。五辛的音也有五新之意,人们吃了立春前后新长的菜蔬,可调理身体五脏,蓄积生命能量,迎接夏季的来临。

春游踏青时,我会在家把润饼的配料一一准备好,在野外包起来一卷一卷地吃,再配上自制的酸梅汤与冬瓜茶,既有味觉与视觉的享受,变化多端的口味也远胜过三明治。

过年宴·团聚

过年,娘家夫家两家人吃团圆饭,我们也沿着传统的“方子”,入座前先拿茶盘里的红包,里面写着一副对子的上联,再去餐桌找下联,找到即是自己的位子。这找位子的过程很有趣,立即把聚餐的气氛炒热了。对联都是具有深意的吉祥话:“鼠去牛来辞旧岁,龙飞凤舞庆新春”;“喜看大地莺歌燕舞,笑迎农家马壮牛欢”;“寻常无异味,鲜洁即家珍”;“紫米川盐样样不少,甜香酸辣味味俱全”……小时候走在巷弄里,我还看不懂家家户户门上对联的深意,只觉得红纸被雨水淋湿或被太阳照淡了,有一种斑驳苍凉的感觉。随着年龄增长,才渐渐懂得我们拥有的这个独特文体的精妙。把具有深意的字句,搭配平仄语法组合成双,不仅有雅致、应景、教育、娱乐、应用的功能,还能抒怀或述志,体现善良、训诫、讽刺、炫耀等精巧的心思。

这么多人聚餐,除了我公公的日式红豆麻买现成的,其他端上桌的餐点都是各人在自家厨房精心做好的。任家带来宜兴砂锅,上海式梅干菜扣肉,砂锅鱼头,狮子头,红豆松糕,乌鱼子,红烧蹄膀;姚家带来客家式梅干菜扣肉,素什锦,清炒时蔬,冷盘,润饼,车轮,台式咸年糕,卤肉饭。先生烧他的招牌西班牙海鲜饭,我做南京糯米团子与佛跳墙。我家三个孩子做了南瓜浓汤,台湾甜年糕,炒条及胡萝卜蛋糕。加上各家带来的日本清酒,葡萄酒,陈绍,梅子酒,吃的喝的近三十样。

聚餐之前,我特别把刚在电脑里完成的家族树列印了一张贴在餐厅墙上,树上共有两家八代三百二十一个人名,趁机让孩子们了解亲族的生命源起与各人的成长密码,并增补遗漏之处。这可爱的家族树,在电脑里可放入个人简介、照片、通讯资料,还可加上各人想跟家人说的话、生活近况、工作成果或作品,让家族成员不管在何处都能上网分享。

中秋蟹·乡愁

传统节日有种神秘的气场,譬如每到中秋,身在台湾的我们就会不由得泛起乡愁。月饼肯定是要有的,但那是家家都可以自做的吃食,父母的乡愁浓结于秋天的另一样美食——大闸蟹,因为台湾没有。

我小的时候,中秋或其前后,如果发现家里的人突然上上下下很忙碌,似乎还带点神秘的气氛,就猜想着晚上可能有螃蟹宴。因为那时我母亲也会托人从海关拍卖买两箱大闸蟹,郑重其事地上菜场买菜,晚上治理一桌丰盛的蟹宴回请亲友。预订的螃蟹送来了,要一一刷洗干净,当然得有一番忙碌。不久,生姜与镇江醋调和的香味漫出来,吃蟹的用具,装醋的壶,放姜与糖的小碟,精致的洗手小碗,暖酒的壶,喝黄酒的小杯子,吃蟹用的绣了花的棉质小围兜……一样样像办家家酒似的摆上桌,一场让人心神荡漾的蟹宴就要开始了。

吃蟹的仪式可能每家差不多,分蟹的仪式是蟹宴的序幕,大家谦虚地推来让去,笑语喧哗中有热闹也有温馨。序幕拉开后,每个人就开始用各自熟练的方式,慢慢享用这人间的美味。第二场节目才看出各家手艺的不同。像我家,如果不是请客,吃完蟹会来一碗“虾蟹面”;如果有客人来,则先上各种冷盘小菜,马兰头豆干、素鹅、芥菜、风鸡、溏心蛋、肴肉等,至少七八种,配着温热的稀饭慢慢吃;有时也应客人要求吃“虾蟹面”,被蟹黄与黄酒醺醉了的胃,这时终于渐渐醒过来。

有两年,香港的长辈们在中秋前后带着大闸蟹到台湾来拜访,对于他们来说,吃大闸蟹是乡愁的一部分,他们一起享受着美味的蟹宴,一定也会想起还留在家乡的亲人吧?有多少以前与家人享用蟹宴的回忆,点滴萦绕心头?但场面上的他们总是热热闹闹的,回忆沉在心底,笑容堆在脸上,吴侬软语的上海话里夹杂着几句豪爽的广东腔、标准的京片子,听起来像是高低起伏、节奏鲜明的大合唱。当时年纪小,只觉得那气氛既繁华又阔气,现在回想起来,那也是一种说不清心情的,如黄金一样沉重的季节啊!■

唱歌是刘媛媛生活的重要内容,一年中的大部分时间都辗转在各个光鲜亮丽的舞台之间。因为与家人聚少离多,她珍惜每一个难得的日子,精心策划,总会把那一天过得风生水起、难以忘怀。

过节是其乐融融的亲情

口述/刘媛媛 采访/胡玮斐

刘媛媛,著名女高音歌唱家,被誉为“红旗歌手”及“中国新时代主旋律歌唱家的代表”

重阳节给“老美女”祝寿

姥姥的生日与重阳节同一天。记得2009年是姥姥的90大寿。早在半年前,我就调整演出档期,腾出时间为姥姥祝寿。

那天的天气格外晴朗,金菊锦簇,枫叶飞红。爸爸、妈妈、姐姐、妹妹……所有亲戚身着盛装围在姥姥身边,整天戎装不离身的姐姐也换上一套大红色的裙子,妩媚无比,大家直笑她像“新娘子”。锦衣华服中,我身着一套淡蓝色的休闲服:天天出席正规场合,天天穿礼服板板正正,这次是最亲爱的姥姥过生日,一定要穿最舒服、最轻松的衣服。

老寿星姥姥自然是节日的大主角,精神矍铄的老人上身一件青花瓷淡花衬衣,下配白色裤子,脚蹬一双自己亲手缝制的绣花布鞋,头上还戴一顶米色布帽。大家目瞪口呆,一个劲儿“美人”、“美女”地大呼小叫起来。我搂着姥姥打趣:“姥姥,怎么越活越年轻了?”姥姥理了理头发:“为了过生日,我给自己缝了一床新被子,有点累。要不然我还显年轻呢。”话音未落,大家捧腹大笑。

勤劳一辈子的姥姥过大寿,忘不了给晚辈们亮几个贵州苗家特色菜。其中西红柿蒸蛋可是姥姥的绝活:蒸蛋羹时,蒸锅下面放一个装有西红柿的小碗。待蛋羹蒸好后,西红柿也熟了。将西红柿剥皮、捣泥,铺洒在金黄色的蛋羹上,再洒点翠绿绿的香葱花,红色、黄色、绿色……让人垂涎三尺。最近,我看资料得知,西红柿熟吃营养更丰富,更是对姥姥佩服得五体投地:姥姥几十年来一直“科学”饮食啊,怪不得90岁了还耳聪目明,妙语连珠的。

“媛媛,你想吃什么,姥姥给你做。”不愧是从小跟姥姥长大的,任何时候,姥姥都要想着我这个外孙女。青豆肉末、麻婆豆腐、红烧带鱼,对了,最不能少了烤土豆。

我有很深的土豆情结。每当闻到烤土豆的香味,都能想起年幼时,每个清晨,自己被烤土豆的香气唤醒。剥开焦黄焦黄的土豆皮,一股白白的热气喷出,咬一口,绵绵的、沙沙的、暖暖的,忘记了所有烦恼与忧愁。直至现在,我还是爱吃烤土豆,尽管制作工具由铁炉变成了微波炉,只要是姥姥亲手做的,那就是世界上最独特的美味……

寿宴上,我为姥姥唱了一首祝福歌曲,大家起哄:“老美女会唱歌吗?”“当然会唱。我年轻时唱歌迷倒了很多人呢。哈哈哈……在大家开怀的笑声中,姥姥有板有眼地唱起自己的老家来:说贵阳,道贵阳,贵阳是个好地方……

重阳节,老人节。每到这天,若是不在家,我要做的第一件事就是打电话为姥姥祝福。

我还有一个小秘密:今年的重阳节,一定给姥姥过个超级隆重的生日。

中秋节的盛大“家宴”

有一年中秋节,我没有演出任务,终于可以和姥姥、爸爸、妈妈团聚了。我开心地把好消息告诉姐姐妹妹,请他们带家人一起到我家过节。结果这消息一不小心被几个闺密知道了,她们闹着也要一起过。这下可玩大发了。发短信、打电话、亲自登门……到我这儿“申请”共同过节的朋友有好几十个。

“既来之,则安之”,我摩拳擦掌,激情勃发,索性当一把“总指挥”,让家人和朋友共同过个快乐的中秋节。

中秋节那天,早饭刚过,前来帮忙的姐妹们就迫不及待地来了。我拉开架势,安排当天的食谱。八十多人的饭菜可不是一般的复杂,光出去采买食材的车一次就开出去四辆,来回跑了好几趟;争先恐后到厨房掌勺的有三四十人。最后,大家选了10人掌勺、10人配菜、20人当服务员。平时,我总觉得自己家的空间有点大,整天空荡荡的,可那天,每个角落里都有人。哈,再有这么大的空间也不嫌大了。

大家有的聊天,有的看电视,有的打牌,有的下棋。我穿着绿色、粉色花朵相间的旗袍,花蝴蝶一般在朋友们身边飞来飞去:给这位姐姐递块水果,给那位大哥奉上香茗,生怕怠慢了哪一位。我还请朋友们点评、品尝自己平时在各地收集的名牌葡萄酒;还有一群朋友聚集在卡拉OK机前尽情欢唱,一看我过来,便拉着我一起欢歌。姥姥自然还是聚会的“最高首长”,时时语出惊人。她指着屏幕上我的身影,大声对朋友们说:“我年轻的时候,长得跟她一样漂亮。”笑声都快把屋顶掀翻了。可爱的姥姥啊!

为了这场特殊的聚会,我还专门制作了二十多个带羽毛的假面具。晚上赏月时,大家戴上面具集体猜谜。猜对者有奖,戴面具的朋友表演节目。一时间,笑声、歌声、叫声响成一片。

聚会最深情的是“中秋寄语”阶段。我为大家准备了世界各地的明信片,每一位到场的朋友都事先在上面写下自己的心声。赏月间隙,我抽出一张明信片,大声朗读上面的寄语,有父母对孩子的期望,有朋友的友情畅言;有对我事业的鼓励,有对年长者的祝福……这是我过得最畅快的一个中秋节。

我有个理想:在中秋节开个演唱会,专请自己的家人、朋友和歌迷们。■

相关新闻

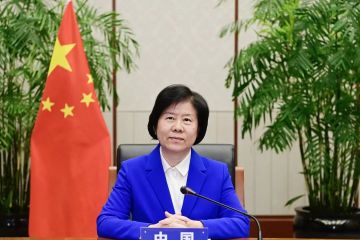

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

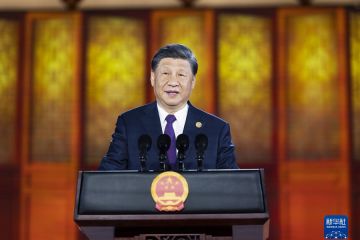

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言