实习生,为何离职业越来越远

现在,很多大学生利用寒暑假进行实习,已经很普遍。一些乐于分享的学生,会在微博或博客记录实习的体会和收获;如果实习过程中遇到挫折,有人还会在网络上发泄对公司的不满。他们也许忽略了,这样做不仅会让自己离“职业”越来越远,还可能给自己带来麻烦。

炫耀成绩,竞争对手来窥探

黄芳是一家公关公司的人力资源部门总监,曾经处理过一个实习生“泄密”事件,至今想起来仍然让她心有余悸。

那是在2010年7月,有很多学生来公司实习,人力资源部门按照学生的申请和公司的需要,把他们分配到各个不同的部门。

有个叫小娟的女生被分配到设计部,辅助设计师工作。她非常聪明好学,嘴巴也很甜,那些设计师都愿意指点她。

刚开始,小娟只能做一些上色、修图之类的简单工作,做完后还需要设计师再审核修改。实习了一个多月后,小娟进步很大,在上色方面表现突出。

人力资源部门考察实习生情况时,设计部的经理肯定了小娟的能力,表示小娟毕业后,可以考虑和她签订劳动合同。

从此以后,设计部门把小娟当做“准员工”来对待,把一个正在竞标的汽车公司宣传画的上色工作交给她去做。小娟很努力地完成了任务,设计师审核时只稍微调整了一下颜色。设计部门最后把这张宣传画选为竞标方案之一。

两周后,设计部门去参与竞标时,吃惊地发现,竞争对手提出的一个方案和小娟负责上色的那张宣传画几乎一模一样,甚至连设计思路也大同小异。

好在汽车公司最后选中了设计部门提交的另一个方案,但和竞争对手的“巧合”还是让设计部门惊出一身冷汗。

竞标回来后,设计部经理问手下的员工,是谁泄露了这个方案,没有人承认。

经理就很生气地找到人力资源部门,要求查出是谁在“泄密”。人力资源部门和设计部门的员工逐个谈话,轮到小娟时,稍加询问,她就趴在桌子上哭了起来,连声说:“对不起,我不是故意的。”

原来,小娟受到设计师的肯定后十分得意,就把这张宣传画发到了自己的微博上,向同学炫耀工作成果。很多同学都在下面留了言,有人称赞她做得好,有人羡慕她这么快就能参与实质性工作,还有人以转发的形式表示对她的肯定。

很快,就有一个陌生人看到转发的微博后找到小娟,称赞她做得好,并和她攀谈起来。对方自称也是做广告的,想和她交流工作经验。初涉职场的小娟毫无警惕性,经不住对方的吹捧,很大方地和对方畅谈经验,把自己在设计部门听到的设计思路和盘托出。

小娟得知竞标的时候竞争对手拿出了几乎一样的方案,立即就想到那个和她交流经验的陌生人,知道自己闯了大祸,却不敢承认,害怕被同事责怪。

人力资源部门和小娟谈话时,她实在受不了这么大的心理压力,就说了出来,希望能得到公司的谅解。

人力资源部门推测,小娟的同学可能在竞争对手的公司实习,对方看到小娟的微博后,故意来窥探,利用小娟的单纯骗取公司的设计思路。尽管小娟不是故意“泄密”,但她这种行为非常危险,也反映出她虚荣草率的性格缺点,人力资源部门当然不会留用这样的实习生。

好在小娟的行为没有给公司造成实质性的伤害,人力资源部门只是让她提前终止了实习。

如果小娟泄露出去的方案被汽车公司选中,那么小娟就相当于在汽车公司使用宣传画之前提前发布,对公司而言就属于侵犯了客户的使用权,会被追究违约责任,小娟的麻烦就更大了。

事情结束后,黄芳作为人力资源部门总监因为招收的实习生不合格受到了上司的批评,设计部门因为把重要工作交给实习生也受到了处罚。这两年,每次招收实习生的时候,黄芳都会要求申请人提供微博并进行查看,如果他们的微博言辞大胆出位,有“曝光”身边小事的爱好,就很难成为公司的实习生。

发泄怨气,求职路上埋隐患

如果说小娟“泄密”属于无心之过,那么小东在网上发帖诉说实习时的遭遇,就是有意为之了。

2011年7月,正在读大学三年级的小东利用暑假,到上海一家著名的外资公司实习。虽然是实习生,外资公司还是和他签订了协议,约定小东进行为期两个月的实习,每月可以获得2000元的工资。

在实习期间,小东深刻体会到了职场的忙碌和辛苦。实习了半个月之后,人力资源部门通知他去财务部门领取半个月的工资,第二天可以不来实习了。原因是经过这段时间的考察,认为小东不适合继续在这里实习。

小东思前想后,觉得自己没做什么错事,公司怎么可以随便让他结束实习呢?但他没有办法说服人力资源部门,只好领取半个月的工资离开公司。

小东想联系别的公司实习,但因为错过了招收实习生的期限,一时找不到合适的地方。

小东越想越生气,自己实习时不但辛苦,报酬也少得可怜,还因此耽误了去其它公司实习的机会。他按捺不住心中的怨气,就到学校的网站上发布了一篇泄愤的帖子“千万别去这家外资公司”。

帖子里,小东披露了在外资公司实习时的待遇,抱怨说“干三个人的活,拿半个人的钱”,还称公司是“吸血鬼”,人力资源部门的人是“巫婆”。

很多同学在帖子里询问具体情况,小东就添油加醋地讲述实习时的遭遇,劝告同学别去这家外资公司实习或者工作。

小东发布帖子的事,很快就被外资公司知道了。几天后,外资公司人力资源部门打电话要求小东删除帖子,还让他给外资公司写一封道歉信,声称会追究他的法律责任。小东多少有些担心,就删除了帖子,但他认为自己没做错什么,坚决不同意向公司道歉。后来,外资公司再没有找他,这件事也就不了了之。

转眼过了一年,小东毕业后开始找工作,因为他出身名校成绩优异,收到多家公司的面试通知。

小东选择了几家心仪的外资公司参加了面试,觉得自己表现不错,有一家外资公司的经理还当场表示会录用他。

谁知,过了没多久,这些公司陆续表示不打算录用他,这让小东有些奇怪。他打电话给那位表示会录用他的经理,想知道被淘汰的原因。经理的回答让他大吃一惊。

原来,外资公司在核查小东的档案时,发现小东的实习公司记录了他“散布不利于公司的信息”的情况,最终决定不予录用。

小东没有想到,影响他求职的竟然是一年前的实习经历。他立即联系到实习时的外资公司,希望能消除这条记录。对方答复他,如果当时他能立即写道歉信,这件事就不会记录下来,然而现在,即使写了道歉信,也只能在后面加注“事后认识到自己的错误”。

事后,小东了解到,外资公司有员工信用记录制度,会影响员工在公司内部的留用、升职、薪酬评定等。如果员工离开后去别的地方求职,新公司也会查询记录作为参考。这就意味着,他被外资公司录用的可能性不大。

从实习开始,以“职业”要求自己

小东发帖讲述实习经历的行为,差点让自己承担法律责任,也留下了不好的记录,影响了他的职业发展。

那么,在实习时,应该怎么做才能避免风险呢?带着这些问题,记者采访了上海汇茂律师事务所的秦双印律师。

秦律师告诉记者,实习生和公司之间虽然没有签订劳动合同,也应该以“职业”的标准要求自己。在实习期间,有些人和公司签订了实习协议,有些人只是口头约定,但从法律角度看,实习生都做出了为公司工作的承诺,成为了一名劳动者。

作为劳动者,保守公司秘密、维护公司形象是最基本的要求。也就是说,不管实习生和公司之间有没有法律上的明确约定,实习生都应该谨言慎行,不对外发布公司的内部消息,不随意评价公司。一旦实习生的行为给公司造成了损失,公司都可以追究实习生的法律责任。

一般情况下,如果没有给公司造成巨大的经济损失,没有严重影响声誉,实习生只需要删除不良信息和言论,或向公司赔礼道歉。也许有的人觉得这样的后果不算严重,但随着各大公司对员工信用记录的重视,实习时的表现也会影响个人今后的职业发展。

秦律师介绍说,外资公司一直都有员工信用记录制度,国内企业也在逐步推广和完善。2011年,广东省就建立了人才信用体系,公司可以在上面登记或查询人才信用记录。上海、江苏等地也在逐步建立类似的体系,并把范围扩大到在校大学生。可以说,从实习开始,个人就会在职业道路上留下“脚印”。

需要注意的是,和银行的信用记录有所不同,员工信用记录是由公司决定的。

银行的信用记录中,轻微的不良记录并不会产生太多影响,而且过一段时间会自动删除。员工的信用记录中,只要不良记录是事实,能否删除都要由公司说了算,一个轻微的不良记录,也可能伴随员工一生。秦律师提醒实习生,如果觉得实习的公司有不良现象或者违规行为,应该向劳动监察部门举报,或者通过其他法律途径来维权。

相关新闻

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

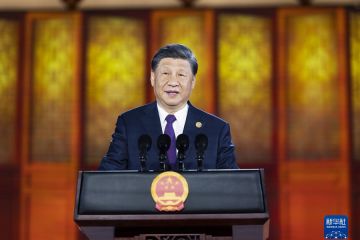

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言