当女人爱上文学

来源:中国妇女网作者:本刊编辑部

要闻

2013-04-09 11:20:00

这是中国人获得诺贝尔文学奖后的第一个世界读书日。

莫言的获奖,让文学再次回归大众阅读。

在这个嘈杂得常常听不到自己内心的年代,阅读文学更像是一种诗意的栖居,一种纯粹的喜乐。可以欣赏彼岸风景,亦可以对话各种灵魂,它与生命的宽度有关,它与生活的温度有关。甚至说,喜爱文学的女人和不喜爱文学的女人的眼神都不一样。

说到底,其实文学是不大适合高谈阔论的。它更适合,现在就去享用!

哪怕是抽出刷1000条微博的时间,你可能已经读完了一本好书。

至于是在书中素琴白马纵横四海,还是花间独酌懒画眉,那是你的自由!

书友分享

现实的气息扑面而来

绿 妖 作家,电台节目嘉宾主持。

不久前,我在中央人民广播电台“经济之声”频道,做一档晚间节目“最读书”,采访了将近三十位作家,因而集中读了一批大陆年轻作家的书。

先说叶扬的《通俗爱情》,相比石康、王朔的北京,叶扬写出了另一个北京。大杂院里,屋挨屋,人挤人,穷是最大的难题,没有抽水马桶的生活让人绝望。漂亮点的姑娘从小就咬着后槽牙往外挣巴,傻小子普遍晚熟,懦弱,继承了爸爸的贫穷,最常见的职业是服务员或修电脑。还有她笔下永远都少不了的穷警察,这几种人构成她小说里的北京市井图,并不美好,却总在撕扯着读者的心。虽然叶扬是叶圣陶的后人,但看她的小说,我想到的却是老舍,他们写的最多的,都是被侮辱与被损害的小人物。

小说家阿乙、路内,我之前已多次赞美。阿乙擅写短篇,惜字如金,犹如在岩石上雕刻;路内娴于长篇,看他小说,有看棋谱的愉悦感,许多虚招、看似无谓的泼洒,最后收拢皆是布局。阿乙很瘦很瘦,路内也不胖,但个子高,有岿然之感。难道人写什么样,就会长成什么样吗?写至此,我默默去照了一下镜子……

任晓雯的《她们》是个“大作品”。不只是因为它有26万字,还因为它的结构、野心之大、笔调之冷峻,几乎无法与生活中,笑意盈盈的上海姑娘任晓雯对上号。她说,“作为上海梦重要元素的张爱玲,一直被误读。她笔下的上海,华彩霓裳皆浮影,真正灵魂的,是现实冷酷的行事法则。”身为一直写上海的女作家,任晓雯写的,同样不是外人想象中,花样年华的上海,而是一个冷冰冰的现实,有点丑陋。如果你是一个女孩,你不美,你没有钱。所谓的上海梦,对你来说更像一种无法承受之压力。

就像阿乙与路内互为对仗,叶扬与任晓雯也写出了北京上海的双城记。她俩写的这俩城市,虽然都是底层视角,但却是不同的氛围、色调、气味、众生。比如,叶扬喜用男人视角,任晓雯喜欢女性视角。一个是底层男性的宽厚懦弱,一个是底层女性的冷冽尖利。

而我还没来得及说徐皓峰、颜歌、丰玮、韩松落、李霄峰……在上世纪八九十年代成名的作家之后,新一代作家已成气象。他们风格不同,但在他们的文字里,现实的气息、温度更充沛地扑面而来,你能触到其脉搏,与你共振,一呼一吸,一起一落。

用文学书打开味蕾

咚咕隆咚 媒体人

有人看书很讲究,要净手要焚香,要安静要气氛。我看书无所谓环境,公交车上,地铁里,银行,饭店,医院……随时随地都能切断跟当下的联系,一头扎进书里,哪怕三五分钟,都会有一种美滋滋的感觉,像偷吃了一口好吃的,余味无穷。

我每个月去一次图书馆,每次借两到三本小说,一年的阅读量超过30本。

我对文字极挑剔,粗糙虚伪的文字会让我有生理上的厌恶,所以我选书非常慎重。有些是看出版社,比如上海译文出版社和人民文学出版社的;有些看获奖情况,除了诺贝尔奖之外的法国龚古尔奖、美国福克纳文学奖、英国布克小说奖……获这些奖的小说通常都很好读。

去年我向朋友大力推荐的一本书就是同时获美国笔会福克纳奖和英国橘子文学奖的美国作家安·帕契特的《美声》。文字是那样平静的开始,你根本想不到会有什么了不得的事情发生,所谓静水深流——潺潺小溪不知什么时候已经积聚成激流与漩涡,力度之大,需要从眼睛里泄洪。那是一个被上帝亲吻过喉咙的美声,麻痹并改变了每一个陷入她声波的人,并将他们推向命运的极端。读后竟被柔软所伤,像晒久了太阳泡久的澡,沉溺易伤人。

读小说还有一个迷人之处:你可以经由他人的眼睛,发现日常生活中的惊奇,而且越是习以为常,越是藏着神奇,一切全在于你是否看到。

捷克作家赫拉巴尔在长篇小说《河畔小城》中有一段煤气路灯的描写。每天都会有一个人用长竹竿点亮街上的瓦斯灯,大家对这些街灯的亮起无动于衷,因为它们是如此司空见惯理所当然。只有童年的主人公会每天跟在点灯人后面,看这些“不花钱就能享用的美”。下雨的时候,雨水会在玻璃灯罩上留下痕迹,“仿佛每一个暗黄的灯罩里都在放映一部旧片电影。”……一切都是那么迷人。读着这样的文字,像被人引领着细细品尝各种美味点心。掩卷之余,会让人意识到,在自己的日常生活中,错过了多少“不花钱就能享用的美”呢?好像从那一天起,才想起注意周遭的风景。胡同里一棵树形完美的大树,在冬日的蓝天下,细细碎碎的枝条像一头飞扬起的长发;马路上一片掉落的叶子跟着飞驰而过的车轮跌跌撞撞……

一旦味蕾被打开,人会变得敏感细腻,曾经无意义的东西全都有了滋味。我就是为着这样的享受在读书,跟吃一桌好菜的意义相同。读书于我,就是生活必需品,是衣食住行的一部分。

读诗静默如谜

李成恩 80后诗人,纪录片导演。

看辛波斯卡吐出烟圈的黑白照片,我把她与玛格丽特·杜拉斯归于同一类女人。头发大部分泛白,手臂、脖颈都透出女性干脆性感的美。我喜欢她坐在木桌边,面前的一杯咖啡冒出逝去年代的热气,与我手掌里的咖啡仿如同一杯。

“雨水的溅洒声/感觉冷冷的雨滴落在他们的颈上和背上”。这是辛波斯卡《桥上的人们》里的句子。我听到了她的声音穿过北京下半夜的雪,像谜一样让我的脑子清醒,暖气抚摸着我裸露的手臂、脸额与脚趾,我闻到辛波斯卡那杯波兰咖啡的香气了,我控制着淡淡的饥饿,而幻觉控制了我的阅读。我已经阅读这本诗集两天了,除了读小说,我从来没有连续两天两夜去读一本诗集的经历,我不吃不睡,然后我的咖啡就冒出了辛波斯卡黑白照片里的味道,那是诗的味道。

辛波斯卡是谁?她是《万物静默如谜》的作者,第三位获得诺贝尔文学奖的女诗人,诗人米沃什说她“提供了一个可以呼吸的世界”。有意思的是,在国内喜欢辛波斯卡的大有人在,很多文艺青年的包里放着的就是这本《万物静默如谜――辛波斯卡诗选》,文艺时尚从来都是精神流行病,不管看不看得懂,只要拥有,只要喜欢就好了。

我不否认文艺青年的精神时尚,仅仅三四年前,我不也是电影与音乐里的“文艺青年”么?没有什么可羞涩的。写作如一场突然而至的雪,阅读也是,谁都有权利享受辛波斯卡,因为万物静默如谜。诗歌正如雪后即将到来的春天,春天可能就在明天早晨,只要你起床就可以拥有,拥有一个诗歌大师给你带来的春天。《纽约时报》上说:“她的诗可能拯救不了世界,但世界将因她的作品而变得不再一样。”我不知别人是如何看待这样的评语,我是写作人,我隐隐觉得她会改变我对意象、女人、意义的重新认识。

辛波斯卡就像一场雪,下在一个中国女人的夜里,雪是诗的呼吸,女人怎么能没有诗的呼吸呢?我喝下一杯咖啡后推开黎明的窗子,天地间一片雪亮,夜并不全是黑的,黑夜里读诗的女人,心里堆积了辛波斯卡这样洁白的雪。“繁花落尽君辞去,飘泊亦如人命薄,空缱绻,说风流。草木也知愁,韶华竟白头!”

波兰总统科莫罗夫斯基在悼念她时说:“几十年来,她用乐观、对美和文字力量的信仰,鼓舞着波兰人。”我不是波兰人,但我理解总统先生的赞美。

书是永远的伙伴

红娘子 自由撰稿人

我喜欢上阅读跟扑克牌有关。

母亲是一个很爱打扑克的人,最不喜欢打牌的时候被人干扰。而她认为,让一个孩子安静下来最好的方法就是赶她去读书。

于是我在五岁前就已经开始看全本的《西游记》,从此和书结下不解之缘。之后我生命中任何时刻,都没有离开过书。

读书如同在大海里游泳,你得四处去寻找属于自己的珍宝。

我总认为看一百本书,也许只有一本书能真正帮助到你,可是,你也没有办法抛弃那九十九本书的寻找过程。如同一个矿工,想找到有用的钻石,先要倒掉多少无用的石头啊。

那些充满力量的书,总让人感动。小时候我会去看《安徒生童话》,译者优美的笔触可以把人带到另一个世界中去。夏天里清新小河里坚强的丑小鸭,带着我走过了年少时的那些苦闷。

《红楼梦》是一本怎么也绕不过去的书,尤其是年岁渐长,总会有不同的感悟。初看时是那些男女之间的纯爱,后来再看,原来是人情百态,从中能学习到很多。

我还偏爱看武侠,记得得到一本《笑傲江湖》,在小书房中,被吸引着一口气看完,才惊觉天色全黑,整个世界都已经完全不一样了的感觉。

现在我总是一头扎到图书馆里看各种各样的书,不开心去看书,开心去看书,闷的时候去看书,烦的时候去看书,浮躁的时候去看书……书就像一个不离不弃的伙伴,在成长的路途上一路陪着我过来。它默默地在一旁,只要我肯拿起它,它永远都能给我有趣、丰富的体验。

作家观点

用视觉去抚摸文字

张 炜 山东省作家协会主席、专业作家。发表作品一千三百余万字,被译成英、日、法等多种文字,获海内外六十多种奖项。主要作品有长篇小说《古船》、《九月寓言》、《你在高原》(十部)等等。

这些年交流渐多,东方和西方,南南北北,都有了观察的机会。比如说阅读:许多场合都能看到很多读书的人。机场、车站、地铁和飞机上,手不释卷的人太多了。可是在国内就不是这样,常常是一个很大的候车室里只有一两个人在读书,读的可能还是通俗读物。有时来到大中学校,阅读情况也并没有根本的改变。令人忧虑的是,越来越多的人正在远离文学经典。

我们不能、也没有权力让自己与经典隔绝。要把有限的时间用在阅读最好的作品上,现在,我们面临着空前的选择困难,一方面书很多,另一方面又觉得没有多少可读的东西。一个更可靠的方法就是多读经典。如果昨天我们曾经被它感动,那么今天就尝试着重温那种感动,这是一种巨大的享受。经典一旦再次将你吸引,这种幸福也就来临了。人到中年,读了那么多国外的、当代的、过去的所谓名著,充满了阅读体验,什么样的感动和失望都经历了,可是再读二十多岁时读过的一些名篇名著,竟然无法放得下,忘记了一切。那种感受没法交流,只能靠个人去体悟——比如说又一次进入了作家所描述的童年,那片草原,进入了他的乡村,他的天籁,他的故事。我们完全能够感受,感受那个在时间和空间上都相隔遥远的生命。它在我们的经验世界里变得美不胜收,深不见底。

这种阅读唤起了我们强大的冲动:保护美好生命和美好自然的那种强烈愿望。原来精神是这样作用于生活的,艺术是这样作用于生命的。

当我们的阅读遭遇了撞击,在心灵上引起回响时,也就再也难以忘记。因为最深处的某个地方被轻轻地、或者是重重地拨动了一下。这种拨动碰在我们生命最敏感的一个点上。

在个人的阅读史上,回忆一下,是谁、在某一个时刻、用某一篇文字引领过我们。只要曾经有过,即可引为同志。这是一种精神的养育。

阅读文学作品不是读一则消息,不是为了从中得到、迅速掌握和了解各种各样的信息,它是一个缓慢的对语言还原的一个过程,感悟的过程。它太需要人慢下来,需要用视觉去抚摸这些文字。这是一种特殊的状态,绝不是看过而已,而是与文字摩擦之后,产生了特殊的亲密和热度。

随着年龄的增长,人会越来越明白一个问题,即把阅读的时间节省出来是非常重要的。对大众读者来说,没有好的阅读就难得一份高品质的生活。我们没看到一个不阅读、或整天钻在垃圾读物中的人会有趣,会有较高的向往,会比较可信赖。我们总是说要“建立书香社会”,在这个梦想里,有一大部分就是有关文学功用的。一般来说,我们年轻的时候,闻到的书香更多也更浓烈一些——许多人还记得小时候好不容易得到了一本书,喜欢得不得了,除了看,还要不断地放在鼻孔上嗅,觉得它真的是香极了。

大地上的植物经过很多环节,最后转化成书,也等于是另一种形式的开花结果。它的香味更深地藏在了里边。我们一遍遍读书,打开它,也就是在享受它的气息。

TIPS:名家一句话点拨如何读书

莫言:借书读容易读,买书反而不容易读。又或许,我们现在不急于买新书,而是应该回家看看自己的书架,找出那些落满灰尘早就想读但却一直没有读的书读一读。

梁文道:应读不同类型的书。读书到了最后,是为了要让我们更宽容地去理解这个世界有多复杂。世界有多复杂,书就有多复杂,人有多少种,书就有多少种。

杨照:不妨多读“无用之书”。也许这些对你当下生命看似无联系的书,会不断扩张你的生命,帮你储备资源。因为你永远不知道,今天你可能看不懂的东西,会在何时成为你生命不可缺失的力量。

肖复兴:买书有风险,选书须谨慎。读书重在选作者,作者是书之本,但不要选那些腰封有上一串名家联袂推荐的书,这类书商业色彩太鲜明。人这一辈子,读书应该是越读越少,而不是越读越多。

相关新闻

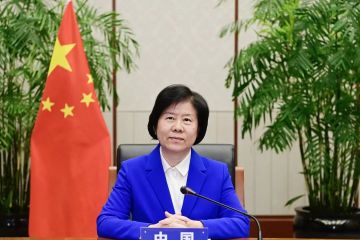

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

要闻

2024-02-10 10:08:59

分享

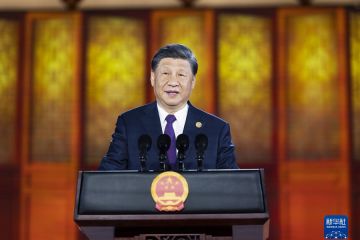

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

要闻

2023-05-19 09:57:12

分享

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

要闻

2023-03-22 14:37:52

分享

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

要闻

2022-11-19 10:40:36

分享

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言

要闻

2022-11-19 10:38:46

分享