母爱是光,照耀盲童追梦音乐路

走近康桂芹母子租住在北京西四环的居民楼,走在楼梯上,叮叮咚咚的钢琴声由远及近传来。隔门静听,很难想象门里琴声悠扬、岁月静好的景象背后,11年来这对北漂母子究竟经历过怎样的艰难。

钢琴家郎朗为刘浩音乐追梦路增添了信心和勇气

绝望中遭遇一丝惊喜

年近50岁的康桂芹看起来要比照片上清瘦、年轻许多,一张笑脸热情洋溢。不大的一居室里东西满满当当却整洁有序,看得出女主人对自我和生活的要求,即便是租住蜗居也要过得体面。

听到来客,琴声戛然而止,刘浩从里屋摸索出来打招呼。尽管已经在业界声名鹊起,在国内外舞台上频频亮相并斩获大奖,这个将满18岁的少年,脸上却有着远比同龄人更多的青涩纯真。

11年前,康桂芹带着6岁的刘浩踏上了北漂之路,完全是对抗命运、绝地求生的孤注一掷。

居住在内蒙古赤峰市的康桂芹,早产生下患有脑瘫的大女儿11年后,再度怀孕。这次她怀的是三胞胎,可全家人的欣喜很快变成悲伤,她又一次早产。三个儿子出生时,最小的只有一斤八两。当时,三胞胎出生在当地引起了不小的轰动,前来参观的好奇者络绎不绝。先天不足再加上人群涌入带进了病毒,两个儿子先后夭折,只有大儿子刘浩活了下来。

月子里接连遭受两次丧子之痛,刘浩成了康桂芹唯一的希望,可厄运并未放过这个多灾多难的家庭。二十多天过去,刘浩白天从不肯睁眼,在刺眼的阳光下也没有任何反应。多方诊断后,他被确诊为出生时吸氧过量而导致视网膜病变致盲。支撑康桂芹的最后一根稻草也折断了,最绝望的时候,她甚至想过死。

因为儿子看不见,康桂芹就给他买回很多诗歌、歌曲磁带和一台简易电子琴,好让他从音乐中感知外界。而年幼的刘浩也早早显示出了过人的聪颖,三岁时,不仅《唐诗三百首》《三字经》等能出口成诵,甚至还能根据平时听到的旋律,在琴键上摸索着有模有样地弹奏出来。

这一发现太令康桂芹惊喜了!儿子竟有如此好的记忆力和音乐天赋,这让她重新燃起生活的信心,并决定为刘浩找个老师。很长一段时间,她只要在街上看到少年宫、培训班或是琴行等字样,就兴奋地赶紧跑去询问。得到的答复无一例外:教不了,看不见怎么能学琴呢?

后来,在热心朋友的引荐下,当地一家电子琴学校校长刘永学看中了刘浩的音乐天赋,分文不取地收下了这个学生。

伟大的母爱,为儿子生命点亮明灯

直面命运闯北京

从那以后,刘浩在专业指导下琴艺突飞猛进。6岁时他在北京参加中华情艺术风采国际交流展演活动中一举夺得金奖,也是唯一一名身体有障碍的参赛者。

那次参赛也在某种程度上改变了刘浩的艺术方向。赛场上很多孩子使用的都是钢琴。比起钢琴的音色和质感,电子琴明显逊色许多。回到赤峰后,刘浩说什么也不肯再弹电子琴了,他要学钢琴。

可当地没有能识盲谱、教盲童的钢琴老师。六岁的刘浩眼看也要上小学了,需要就读专门的盲校,而当时赤峰并没有这样的条件。音乐启蒙老师刘永学建议,刘浩天赋过人,要想在音乐方面有更好发展,得去大城市。

康桂芹动心了,决定带着儿子闯北京。可这个念头当即遭到了全家人的反对,邻居朋友也质疑:都这样了还折腾啥呀?但康桂芹偏不信这个邪:如果不拼一把,儿子一辈子的命运就此注定,只能吃着低保成为社会的负担。

有一天,趁着家人外出,她偷偷带着儿子、背着电子琴,拿了仅有的300元钱,登上了开往北京的火车。她给丈夫留下一张字条:我们走了,别找我们。

初到北京,手头没钱,求助无门,康桂芹想给儿子找一位钢琴老师都不知从何入手。费尽周折为刘浩联系好入读北京市盲人学校学文化课后,在中央音乐学院附中门口“蹲点儿”,便成了康桂芹此后几个月的每日功课。进不去校门,只能等着“老师”模样的从门里走出来,然后她追着人家问:请问您是钢琴老师吗?

白眼、鄙夷收获了无数。不少人从头到脚打量一下穿着寒酸的康桂芹,冷冷地说:想学钢琴,你有钱吗?

但比起冷遇,更戳她心的是每晚“收工”后回家如何回应儿子的满腔期待。“快了,快了……”她不知道还能怎样去安慰儿子一点点被浇灭的热望。盲校不许带琴,从小日日与琴为伴的刘浩因为摸不着琴急得每晚直哭,后来老师实在不忍心,破例让他把琴带在了身边。

那是康桂芹北漂生活中最难熬的一段日子。每天不敢张嘴可又不得不开口,盼着赶紧找到钢琴老师,又害怕找到了,人家不肯教一个盲童。即便有人肯教了,学费对她来说也意味着天文数字。

幸运的是,几个月后刘浩在央视录制了一档节目,在当期节目里,康桂芹的联系方式被公布出去。那段时间,她每天都会接到数不清的电话和短信,有安慰的,有鼓励的,有愿意资助的……好心人的热情和激励给了康桂芹莫大的支持,更令她绝处逢生的是,北京师范大学钢琴系王海波老师愿意收刘浩为徒。

“黑暗”中的逆袭

接下来的学琴经历更是艰难。康桂芹成为陪读妈妈,每当老师教授盲谱时,她和儿子一起听课,并在一旁做笔记,回来以后翻着盲文字典去查一个个音符如何对应,一点点慢慢消化。这对于不识五线谱,连简谱都不会的康桂芹来说,无疑是难上加难。

学得太慢,心急如焚的康桂芹就把“do、re、mi……”都写在手上,五个手指当成五条线,走路也看,买菜也练……后来的钢琴老师盛原惊诧于刘浩的进步,便让康桂芹现场演示如何给儿子在家念谱,结果令老师大吃一惊:四个声部的音符连专业人士看着都费劲,你到底是怎么学会的?

渐渐地,现有盲谱上最基础的曲子已经远远跟不上刘浩的学习进度。于是,康桂芹又开始尝试把各种乐曲翻译成盲谱。很多曲子声部多、音符杂,译起来特别繁琐,一首大曲子常有十几页甚至二十多页,有时一天连一页都译不完。为了不耽误儿子白天练琴,康桂芹只得挑灯夜战,整宿整宿不睡觉。

得益于妈妈的助力,再加上刻苦练琴,刘浩的琴艺愈发精进。有一次在中山音乐堂听老师弹奏舒曼的《童年情景》,他回家只用了两天时间不仅熟记十几页琴谱,更能行云流水般弹奏出来,如此高的悟性令盛老师都深感震惊。

这些年来,刘浩登上了国内外大大小小的音乐舞台,并在很多大赛、活动中斩获奖项。他曾在德国舒曼国际钢琴比赛中获得国内赛区第一、世界第三的好成绩,在维也纳市政厅举行的“生命在继续”慈善晚会中被授予象征与命运抗争的“塔拉金像奖”。2018年5月,刘浩还受邀在美国新泽西州罗格斯大学音乐厅举办了“指尖的太阳”美国首场钢琴独奏音乐会,为国外听众带去了巴赫、贝多芬、李斯特等名家的经典曲目,也让更多人认识了这位为钢琴而生的中国少年。

而当今的钢琴家里,刘浩最喜爱郎朗。从六岁时在南京某电视台与郎朗同台演出结缘开始,十多年来他们已经成了非常亲密的“兄弟”,曾多次同台演出,一起做节目。刘浩特别感激郎朗给他的极大鼓励,在一次大师课上,刘浩演奏的一曲李斯特的《爱之梦》颇受郎朗赞誉,“音色细腻,成熟老道,有点像‘大师’了”。

2018年,刘浩完成了人生中的一大跨越,他通过了美国曼哈顿音乐学院的初试,将在2019年3月赴美参加复试。

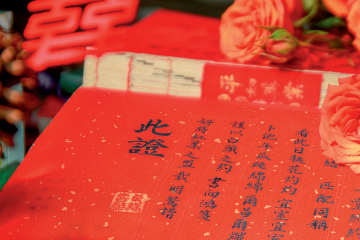

越来越多的奖杯和证书,都是对刘浩最好的激励

在追梦中不停奔跑

采访过程伴着刘浩时而舒缓轻盈、时而欢快激昂的琴声,每天十多个小时的练习习惯,刘浩坚持了很多年。之前一户邻居嫌琴声吵,几次拿锤头“哐哐”狠砸防盗门,康桂芹母子被迫搬家。

后来租下这间房时,她对房东提出的唯一要求是:只要同意儿子练琴,什么都好说。所幸,如今的邻居们都成了刘浩的忠实“听众”。有时母子俩外出,邻居听不到琴声,还会跑来关心地询问:浩浩怎么没弹琴啊?隔壁更是常把初生宝宝放在窗前聆听,希望优美琴音成为孩子有益的启蒙。

如今租在干净敞亮又暖和的楼房里,这是刚开始北漂的康桂芹想都不敢想的。11年前的冬天,母子俩踏上了来京的绿皮火车,为了省钱,她抱着儿子挤在一张硬座上晃荡了一整夜,水米未进。

起初租下的简易房子实在太过简陋,四面透风,雨天漏雨,铁板搭起来的“楼梯”走上去一步三晃,房间小的仅能放下一张单人床,做饭时锅碗和菜、米都得摊在床上。冬天生炉子取暖,屋里仍是冷得彻骨。刘浩练琴时,弹一会儿,就得把手放进热水里泡一泡,手上冻得全裂开了口子。更严重的是,一次夜里,母子俩差点因煤气中毒发生意外。

后来,北京苹果基金会的负责人了解到刘浩的故事后伸出了援手,为母子俩支付了全部的房租和学琴费用,至今已经持续了11年。康桂芹母子很感恩在北京遇到的无数好心人,出资为刘浩买下三角钢琴的恩师盛原、为他们免单的饭店老板娘、热心的出租车司机、多年不涨房租的好心房东,关键时刻施以援手的媒体朋友……

北漂很难,求学很苦,但正是爱心的点滴汇聚,才帮助刘浩在音乐路上从“黑暗”中找到了前行的亮光。

在刘浩心里,妈妈始终是自己最坚强的支撑。家庭境况再不好,生活再艰难,康桂芹从不向儿子吐露半分,个性好强的她也从不愿将自己的困窘示人。

在一次参加电视台节目录制时,在节目组的引导下康桂芹触景生情,没忍住道出了压抑多年的苦痛。她说的抽泣不断,儿子听着泪流满面。结束时,主持人问刘浩,你的梦想是什么?这个多年来梦想有一架钢琴的男孩,却在最后一刻改变了“梦想”——他只想弹奏一首《母亲》,献给苦了多年的妈妈。

争气的刘浩不仅在艺术上没有辜负母亲的付出,更在妈妈的言传身教中阳光成长。他享受与琴为伴的每一刻,享受舞台,欣赏琴音流淌时为其赋予生命力的自己。谈及很多孩子在家长逼迫下练琴,刘浩甚为不解。因为小时候偶尔淘气,妈妈就会拿出“杀手锏”——把琴盖一合,不许弹了!刘浩顿时就“歇菜”,赶紧讨饶:好妈妈,让我弹吧……

即将18岁的刘浩,和很多同龄人一样,喜欢电子产品并能够熟练运用电脑,他常常录制自己弹琴的音频和视频上传给喜欢他的网友。多年来沉浸于古典音乐熏陶,他身上有一种同龄人少见的沉静与和悦气质。清清静静地学音乐、弹钢琴,是他最大的乐趣。

尽管母子二人在北京生活不易,刘浩也已在业界小有名气,但康桂芹却一直坚守着自己的初衷:儿子还在上学阶段,任务就是好好学琴,不接任何商演。将来学有所成后,最大的目标就是回报社会,回报那些曾经帮助过他们的好心人。

17年,为了帮助儿子改变命运获得“重生”,康桂芹付出了常人难以想象的心血。面对命运的不公和考验,她带着儿子不甘屈服、逆流而上,一点点朝着希望奔去。而这些年来,对于家乡年迈父母、丈夫和大女儿的亏欠,也成为她心中永远的愧疚。但她当初不顾一切带着儿子跑到北京,也逐渐获得了家人的理解,丈夫更是感激她:你是全家的恩人,多亏了你,才没让这个家彻底垮了……

或许是生性不屈,抑或是苦痛中打磨出的坚强,康桂芹用母爱为儿子撑起了一片天,成为他追梦路上的“眼睛”。他们的亲情故事曾被改编为《弹钢琴的盲童》《追梦》等电影,可当你真正走近、认识这对母子后才知,现实中的故事更精彩,真实的情感更触动人心。