她让沉睡百年的古代雅乐重新奏响

和以律吕,文以五声,八音迭奏,玉振金声。让绝响百年的中和韶乐重现神乐署,活跃在今天的世界舞台上,并散发出德音雅乐的古典魅力,是王玲和年轻的雅乐团为新时代献上的最大厚礼。

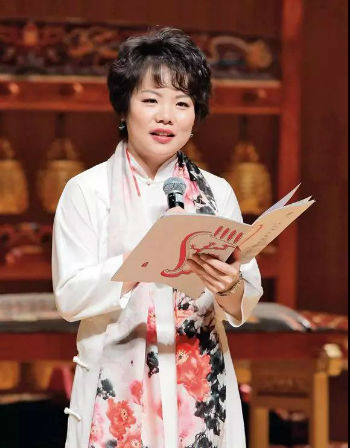

王玲 天坛公园神乐署雅乐中心主任、雅乐团团长,副研究馆员,非物质文化遗产“天坛神乐署中和韶乐”传承人。

中和韶乐,因真爱成为使命

“妈妈,我爱你!”“阿牛,妈妈也爱你!”“妈妈不爱我!”“妈妈不爱你爱谁?”“妈妈爱神乐署。”这是儿子两岁时和王玲的一段对话,至今让她刻骨铭心。

位于天坛公园西南外坛的神乐署,如今是“中国古代皇家音乐博物馆”。作为明清两朝培训、演练祭祀乐舞生的机构,这里曾是中国最高的礼乐学府,鼎盛时生员达2200人,占地面积达10万平方米。而今建筑仅存1/10,一支三十余人的雅乐团在这演练中和韶乐。

走进神乐署凝禧殿内,乾隆御笔“玉振金声”的匾额静静高悬,令人望而生敬。金指钟,玉指磬,“金声玉振”是指每演奏一个音符要以击编钟为开始,以宣声;以击编磬为结束,以收韵;使整个乐曲阴阳平衡和谐有序。

“写成‘玉振金声’,并非皇帝的笔误,而是寓意着千年礼乐文化周而复始延续下去。”神乐署雅乐中心主任王玲说,这也是她的使命。

“行初献礼,乐奏宝平之章。”话音刚落,一面绣着九曲云龙的黄帛麾旗之下,头戴黄翎红帽的乐生庄严地击柷三下。随后,钟磬齐鸣,埙篪合奏,古老的殿堂顿时响起中和韶乐。

伴着排箫琴瑟的悠扬,和着建鼓搏拊的激越,手持盾牌斧头(干、戚)的舞生踏着节拍,舒展地跳起武功舞……

敔出三响,宣告礼毕,余音绕梁。肃穆典雅中,你像被带进了一个心安神静的世界,不想出离,不愿多语,任凭思绪飞升渺远。

中和韶乐,可溯源于三千多年前的西周雅乐,被称为华夏正声。春秋时,孔子在齐国听到韶乐,痴迷到三个月不知肉味的地步。明清两代,中和韶乐是用于祭祀、朝会、宴飨等重大国事活动的皇家专用礼乐,以金、石、丝、竹、土、木、匏、革八种材料制成的十几种乐器演奏,融礼、乐、歌、舞为一体。

“传统的中和韶乐一字一音,音域不高不低;乐曲节奏慢、舞蹈动作端庄舒缓,因为它是献给天神的。但今天我们舞台上展示的中和韶乐,在保持中正平和,恢弘大气的前提下,偱古而不泥古,更具艺术观赏性、文化展示性。来观赏的游客经常被一秒震住,过后回味无穷,难得心、耳宁谧一刻。”

王玲说,据史籍记载,中和韶乐从乐队规制、乐器使用、人员数量到演奏方法都有严格规定,一场演出的“标配”包括:编钟、编磬、镈钟、特磬、琴、瑟……加上歌生、文舞生、武舞生等,共计206人,相当于近两个大型交响乐团。

结缘神乐署,让古代雅乐“活”起来

1997年,从北京联合大学文理学院历史系毕业,王玲成为天坛公园服务一线岗位上的首位大学生。为了讲解的更生动,她搜罗了各种有关天坛的书看。

有一次,听说时任旅游服务部队长李云龙出了一本天坛的小书,王玲大胆地敲了对方办公室的门,说:“我想要一本您的书。”没想到几年后,李云龙成为神乐署第一任队长,并点名把她要到了神乐署。因为她那次冒昧索书给队长留下了很深印象:嘿,这孩子挺用心啊!

2002年,神乐署修缮工程启动,王玲参与了前期筹备工作,一上手就栽了跟头。“浩如烟海的文献,因为我不懂音乐,耗费一年整理的10万字资料经审议后全要推翻重干。后来老专家于宝坤老先生带着我干,为了工作方便我在他家吃住了半年,分秒必争地钻‘故纸堆’……”

那时的她永远穿一双旅游鞋,有时会背着一件珍贵的明代琵琶复制品穿梭于天坛——要摆弄各种乐器配合试展,不敢有任何闪失。还要跑文化部、中国艺术研究院,拜访中国古建筑学家罗哲文、故宫博物院研究员万依、海政歌舞团指挥黄海涛等专家大咖,四方请教……从不认识柷和敔等乐器名到对每件展品如数家珍,又到凝练的1万字神乐署讲解稿,王玲下了无数苦功。

2004年底,神乐署正式对外开放。最初的展示很简单,只是讲解员口头介绍摆放在玻璃橱窗的乐器、乐谱。凝禧殿已经布置了舞台,但也只能讲一个乐器,敲一声。王玲总在想,“我们讲解的是古乐,何不表演出来呢?中和韶乐是古典音乐的根,它不该死在线装书里,应当活在世人眼前。”

一次研讨会上,王玲听到一位台湾专家声称,“中国的雅乐文化已经消失了100年,重建雅乐要学习日本、韩国。”王玲坐在台下暗自不服,她心想,100年前的雅乐就在现在的神乐署!“古建筑还在,古谱还在,老专家还在……我们的雅乐并没消失,只是缺少一方舞台、一个团队、一份坚守与执着!”

从此,王玲把在神乐署的舞台上重现中和韶乐当做了毕生追求。她和同事们把天书般的古乐谱翻译成五线谱、简谱;买不到原汁原味的古乐器,就亲手DIY试验复原;一边聘请清史专家、古建专家、宫廷舞专家以及资深音乐家来指导,一边外出取经……大家白天工作,晚上加班博览古籍,每人都身兼数职,穿上工装能讲解,换上戏服能登台。

为了增强团队实力,公园在后来招收新员工时,也开始倾向于有乐器专长的“特长生”。2006年初,一支由神乐署的年轻人组成的小型表演队,初步在凝禧殿向游客展示了中和韶乐的八音乐器。“演奏虽然只有10分钟,但我们发出了近百年来的第一声,这是一个激动人心的开始。”

王玲感慨万千地说:“为了能让中和韶乐重新奏响,几代天坛人付出了几十年努力。作为神乐署的有缘人,我能见证神乐署的回归和修缮利用,能和我的团队在雅乐百年复鸣的路上一起成长,真要感谢时代的成就。”

华夏正声,在中外各国“火”起来

2007年初,神乐署的“中和韶乐”雅乐团第一次走出天坛,在首都博物馆专场展演。“结束后观众要求加演,可惜我们只会七支曲目。”

同年,故宫博物院宫廷乐专家万依老先生看到他们的演出后,一边老泪纵横,一边激动地对她说:“以后你需要什么资料,尽管来拿。”——别人找他借书,必须写借条,只有王玲例外。而在六年前,王玲初见老先生时,从没正眼瞧过她。

2013年,“清代中和韶乐专场音乐会”走进神乐署,王玲主持了演出,同日本、韩国等15个国家和地区的专业团体交流,尝试把清代雅乐活化起来。现在,通过“雅乐开放日”、“雅乐文化进校园”等多种接地气的活动,让更多大众也能零距离观赏并爱上雅乐。

2018中欧旅游年,中和韶乐在比利时布鲁塞尔大广场展演,由17人组成的雅乐团携带了72箱乐器。“包括编钟、编磬在内,总重量2.75吨,单在机场托运就花了四个多小时……”自中和韶乐2014年第一次走出国门,赴法演出,震撼欧洲后,近年来,中和韶乐吸引了越来越多的异国粉丝。

“也许,真正的好音乐,不仅能让你望见过去,还能让你看见未来,它能在不同国家不同种族的观众心底激起情感共鸣和审美愉悦。”王玲说,“中和韶乐是中华雅乐艺术的精髓,蕴藏着民族文化的基因,它值得我们更深地挖掘,更好地传承下去。”