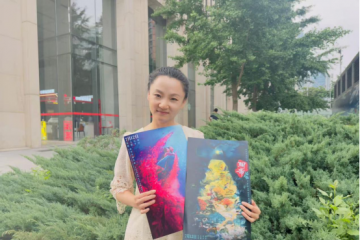

母亲让我成为更好的妈妈

我缺失的精神交流弥补给女儿

母亲单身时,我已经长大成人,思想已经成熟了,基本没受什么影响。在我也成为单亲妈妈时,我非常注重对女儿的呵护和照顾,因为我想让她知道,有妈妈在,世界就是完整的。我一定要给足女儿安全感。

我成长的路上父母相伴甚少。小学时分别由奶奶、外婆或者保姆在不同时期带大。中学读了一年就住艺校,艺校毕业就住剧团,后来又离乡背井读大学。小时候,我希望像其他孩子一样,有个朋友式的、可以无话不谈的妈妈。但是我妈妈是个典型的家庭妇女,在家里任劳任怨地像个忙碌的小蜜蜂,每天重复说的就是提醒我注意保暖、注意饮食、不许喝酒、多喝水等。那时候,我觉得与母亲的精神交流是零。

当我自己有了孩子,就非常注重跟孩子的精神层面的交流。如果用生活陪伴和精神陪伴两个考量标准给母亲角色打分,我会有两个极端的结果。在生活层面,职业的特殊性让我欠缺女儿的非常多。因为经常住剧组,不能像大多数母亲一样每天陪伴在女儿身边,我只能给自己打零分。但在女儿眼里,我先是她的朋友、闺密,然后才是她的妈妈。如果把精神层面和内心层面的陪伴作为考量评判,我能给自己打10分。

也许是很少在一起的缘故,每次我和女儿在一起,她就喜欢临睡前和我一起躺在床上聊天,我们像闺密一样无话不谈。谈她的学习、谈她遇到的困惑、谈青春期小女生的小秘密和遇到的各种问题。

女儿对我说:“每当我遇到困难和问题时,妈妈总会给我方向,似乎只要能和你在一起,所有的困难都不是困难”。

我成了妈妈的“妈妈”

也许是以前很少和母亲相伴,少年时期的我和她之间少了许多母女该有的亲密互动,也基本没有母女间该有的冲突和纷争。有的只是淡如水的亲情和永远扯不断的牵挂。如果不是几年前母亲的一场大病,我会认为我和母亲的这一世情缘会这么静水流深的延续下去。母亲的一场大病,让我和妈妈的角色发生了互换,我成了妈妈的“妈妈”。

当母亲被诊断出患有子宫癌中晚期,原本就因为婚姻失败一直神经紧张、没有安全感的母亲打算放弃手术,保守化疗。当时正在外地拍戏的我,立即回湖北老家将母亲接到上海。母亲担心去上海治病医保不能报销,我告诉她不要考虑那么多,我会不惜一切代价、哪怕倾尽所有也要治好她的病。后来,母亲随我到上海,我给她找了最好的专家为她做手术。周围的人都很吃惊我当时的镇定和果断,事后我自己也发现长期远离父母,少了承欢膝下和任性撒娇,却学会了独立成长和担当。

女儿也从我这里承袭了责任感和担当的勇气。聚少离多的日子,10岁女儿比同龄孩子要成熟得多,非常自立。她会用心去理解我。有一天,我生病了,她像个小大人似的给我喂药、擦汗、做饭吃。我想去打扫房间,她却说:“妈妈,你病了,我来。”把我摁在沙发上,然后自己去做……

我从母亲身上传承的东西

一直以来,我都觉得我不像妈妈,生长的年代、受的教育不一样,思维方式自然不可能一样,有时候会因为生活观念不一样而起争执。以前,这种时候我就会冲她发脾气。现在我学会了缓冲,调整自己的情绪和母亲沟通,不要再让她没有安全感。

回顾母亲的这些年,为了我的演艺事业,跟着我流浪。经常是剧组在哪我在哪,她就陪到哪,不离不弃。我在拍戏时她会待在剧组里,会在拍戏休息期间给我递杯水,或者拿出给我准备的小点心。她就像个先知,能很精确地知道女儿什么时候渴了,什么时候饿了。我外出谈事情的时候,她会安静地坐在一边默默地等着,她听不懂我们谈什么,也什么都不问地一直跟着、陪着,安静地等我谈完事再跟我一起回家。她经常跟人说,我女儿在哪,我的家就在哪。

这些年演绎了很多不同女性角色,我发现虽然作为传统的家庭妇女,母亲不属于特别有思想、特别能给人指引方向的妈妈。但她的朴实无华、温婉细腻和在沉默中坚守和视责任为使命的担当,却在多年的相守中传递给了我。起初我自己并未感觉到这种潜移默化的传承,但每每我去演绎一个女性角色时,我都会在不知不觉中将母亲身上的这些看似平凡的特质渗透到角色当中,让更多的人为这些平凡所感动。

学习心得:

两段母女关系,一样的人生处境。都是自己一个人带孩子,李琳没有复制自己的成长,而是补其缺陷,留其精华:自己的成长中缺乏精神交流,她就加强和女儿的交流,但从母亲那里传承的“勇气与担当”,她却不打折扣地传给女儿。