杨澜:被世妇会点亮的视野,一直开阔清晰

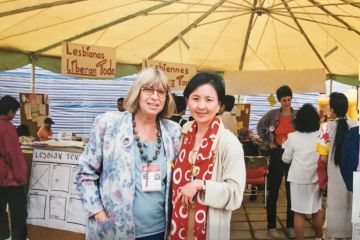

1995年,北京迎来世界的目光,第四次世界妇女大会在这里拉开帷幕。27岁的杨澜在北京人民大会堂说出一句再简单不过的问候——“Here we are in Beijing”。顷刻间,全场爆发出雷鸣般的掌声,冲破语言和文化的藩篱,也敲开了每一位女性的心门。

1995年9月,杨澜匆匆从美国哥伦比亚大学请假归国,与央视主持人倪萍并肩走上第四次世界妇女大会开幕式。来自世界180多个国家和地区的代表,穿着各具特色的服饰,齐聚一堂。有人头戴色彩斑斓的非洲头巾,有人披着轻盈的南亚纱丽,也有人身着简洁利落的西式套装。灯光炽烈,镜头聚焦,掌声如潮,那不是客套的礼仪,而是一种由衷的回应,一种因同处历史节点而产生的共鸣。

“那一刻,你真的感受到女性的凝聚力和热情。”多年后,杨澜仍记得当时的震动,“全场的回应让我热泪盈眶,也让我第一次真切意识到,作为女性,我们团结的力量如此强大。”

女性本来就值得尊重

与此前主持过的各种大型晚会不同,95世妇会是一次真正“改变世界”的大会。不同肤色、不同语言的女性在一起,谈论的不是娱乐与表演,而是命运与未来。杨澜说:“作为女性,能够在自己国家的主场见证这样一场盛会,由衷地感到骄傲。”很多年后,在世界各地与女性领导者重逢,她常常听到一句问候:“你也在1995年的北京吗?”那场大会成为某种“精神护照”,把她与世界各地的女性连接在一起。

杨澜说,自己在世妇会现场经历了一次“观念的巨变”。她坦言,在此之前,虽有一定性别意识,但仍深受社会普遍观念影响。“我过去一直觉得,女性要变得有能力、很强大,才会被看见和尊重。”

但在世妇会的会场上,面对来自世界各地的姐妹,她第一次真切体会到,“有一些地方的女性不能独自出门,有的没有财产继承权,有的甚至会遭受私刑或虐待。看到她们的处境,你会由衷地呼喊:我们不是因为变得强大才值得尊重,而是因为我们本来就该被平等对待。”

留学归来后,杨澜迅速投入工作。1998年,她创办了中国第一个高端人物访谈节目《杨澜访谈录》。那时,很多人劝她做轻松的生活类节目,但她偏要把镜头对准最硬核的政要和思想家。她采访过上百位各国政要,也对话过国内外知名的企业家、科学家和艺术家。

“我不相信女性只能局限在琐碎生活中”,杨澜说,“我想用访谈触摸更大的世界。”有一次采访基辛格,她直接追问:“如果有机会重新选择,您会不会改变某些外交决策?”对方愣了一下,随后笑着回答:“年轻女士,你的问题很有挑战性。”通过《杨澜访谈录》,她成长为可以与世界重量级人物平等对话的女性。

2005年,杨澜又创办了《天下女人》栏目,舞台转向女性群体,给予普通女性发声的机会。节目开篇语“女人为什么爱说话”,看似轻松却蕴含深意。“人类智力的飞跃来自语言的发展,女性在其中贡献巨大。语言不仅是交流工具,更是情感的链接和文明的记忆。”

2005年,杨澜又创办了《天下女人》栏目,舞台转向女性群体,给予普通女性发声的机会。节目开篇语“女人为什么爱说话”,看似轻松却蕴含深意。“人类智力的飞跃来自语言的发展,女性在其中贡献巨大。语言不仅是交流工具,更是情感的链接和文明的记忆。”在这个节目里,杨澜邀请农妇、白领、创业者、病患走上荧屏,让她们讲述真实的故事。她希望:“不管是否籍籍无名,每一个女性都能说出自己的故事,对社会表达自己的观点。”节目播出后,不少观众来信说:“我第一次在电视里看到和我一样的女人。”杨澜说:“媒体的责任,不只是传播,更是唤起。”

随着话题与受众的扩大,杨澜意识到,仅靠电视节目不够。2007年,她开始尝试办论坛。2014年,“天下女人国际论坛”正式落地;2016年,“天下女人研究院”成立;随之诞生的,还有她命名的“Her Village(她的村庄)”。

随着话题与受众的扩大,杨澜意识到,仅靠电视节目不够。2007年,她开始尝试办论坛。2014年,“天下女人国际论坛”正式落地;2016年,“天下女人研究院”成立;随之诞生的,还有她命名的“Her Village(她的村庄)”。这个名字的灵感来自一次印度之行。杨澜在甘地纪念馆看到一句话:“世界无论多大,都是一个村庄;村庄无论多小,都是一个世界。”她说:“女性之间的理解、体谅和支持,就是一种巨大的力量。我们不是孤军奋战,而是连接在一起的。”

自2014年起,天下女人国际论坛上,有200多位中外嘉宾分享关于领导力、社会责任、心理健康的话题。杨澜常常被现场的热烈氛围打动:“当女性聚在一起,她们是如此勇敢、如此自由,甚至会面红耳赤地争论。这是她们在男性为主的环境里很少展现的。”

谁该回答“如何平衡事业和家庭”

在传统的社会语境里,几乎所有成功女性在接受采访时都会被问到一个“标准问题”——你如何平衡事业和家庭?

杨澜很清楚这个问题背后的潜台词:女性似乎必须先证明自己是好妻子、好母亲,然后才有资格去谈事业的成功。如果作为妻子离婚了,就被视为失败;如果孩子没考上好学校,就好像母亲失职。“我们都在默默把这些标准强加在自己身上。”她决定用反问打破这个惯例。

在自己的访谈节目中,她开始把这个问题抛给男性嘉宾——那些在商界、政界叱咤风云的成功男士们。“我问他们:请问你是怎么平衡事业和家庭的?”杨澜笑着回忆,“有的人非常紧张,以为我要探究他们的私生活;也有人满脸困惑,觉得这完全不是一个男人该被问的问题。对他们来说,男人就该在外打拼,为什么要回答这种问题?”

这一问,打破了固有叙事,让许多人第一次意识到,为什么“平衡”的责任只落在女性身上?这背后,折射的是曾经根深蒂固的性别分工:事业属于男人,家庭属于女人。

而如今,杨澜发现情况正在发生变化。人们开始意识到,事业与家庭的平衡并不是女性的“独家义务”。越来越多的女性拒绝被这一问题框住,越来越多的男性也开始意识到,他们同样需要承担家庭责任。

“今天,几乎没有人再理所当然地认为,只有女性才需要回答这个问题了。”杨澜说,“不平衡很正常,为什么必须解释?今天的女性越来越有自我驱动力,而不是被外界的完美人设绑架。这是这个时代最值得骄傲的地方。”

作为主持人和记者的杨澜,总是敢于拿起自己的“武器”——用提问去打破社会旧有叙事的窠臼。她说之所以有这样的“胆量”,与自己童年的家庭教育分不开。她是家里的独生女,但父母从未因为她是女孩,就把她框进所谓的“乖巧”模式里。

“我小时候特别喜欢玩泥巴、爬树,是个挺野的孩子。”她回忆,“可我的父母从来没有说,女孩子就要玩过家家,要学会补衣服、抱洋娃娃。他们只会说:小心点,别摔伤了。”正是这种宽松和信任,在她幼小的心里种下了一颗“我可以”的种子。

等到读书的时候,父母同样没有设限,而是不断鼓励她要有真才实学。杨澜的母亲是一位工程师,年轻时差点因家境贫困而被迫放弃读书,是班主任亲自登门劝说,才让她得以继续学业,最终成为家族里的第一位女大学生。也正因此,母亲常告诫她:“女孩子必须要有学问,将来才不用看别人的脸色。”

这种信念深深烙进杨澜心里。她很小就明白,男人能干的事情,女人同样可以干,尤其在学习和事业上,没有理由不比别人做得更好。“父母没有给我贴上‘乖乖女’的标签,而是让我做回自己。这种教育,让我在后来的人生路上,有勇气去质疑、去突破,也让我的‘大女生’气质有了最初的土壤。”

大胆做自己,大步走四方  杨澜发现,直至今天,一些女性仍习惯将幸福寄托在“遇到白马王子”“买到名牌包”“住豪宅、开豪车”“孩子上名校”上,她认为,幸福应该像花一样,由自己的内在生发而来。

杨澜发现,直至今天,一些女性仍习惯将幸福寄托在“遇到白马王子”“买到名牌包”“住豪宅、开豪车”“孩子上名校”上,她认为,幸福应该像花一样,由自己的内在生发而来。

2009年,杨澜在《天下女人》节目中第一次完整提出“幸福力”概念。她并不想把它当作一句口号,而是希望真正建立在学术和科学的支撑之上。“我不是随便说一句‘大家要幸福’,而是希望能告诉女性,幸福是一种能力,可以被学习、被培养。”

为了这个目标,杨澜几乎做了一个校园之外的“研究生”。她不仅阅读了200多本专业书籍,还在节目和论坛中采访心理学家、教育学者,甚至神经科学领域的专家,试图把这些知识消化后,用更通俗的方式讲给普通观众听。

“比如积极心理学,我读了塞利格曼等人的研究,理解到幸福不是偶然的好运,而是可以通过实践获得的一种心理状态。又比如我看弗洛姆的书,他强调爱与自由的关系,这些都让我重新思考女性在亲密关系中的自我。”

杨澜把这些学习最终凝练成“幸福力六边形”:积极情绪、投入状态、人际关系、意义感、成就感和悦纳自我。而“悦纳自我”是她在原有心理学“五大支柱”理论基础上提出的新维度。“如果我们不能与自己和解,接纳自己的不完美,就无法真正建立积极的人际关系,更无法与世界走向和谐。”

成功出版专著《幸福力》之后,杨澜又驱动自己“向前一步”,为了不让“女性议题”只停留在一句句干瘪的口号上,她决定筹备《大女生》一书的撰写。“还是老规矩,先做功课。”她请女性学研究方向的教授为她开了一份书单——超过200本经典著作。她一一读完,做笔记、写卡片,还把其中的理念带到采访和写作中。她希望这些理念不只是高高在上的理论,而是可以通过她的大量阅读、采访和思考,一点点转化为普通人能理解的语言。

在书中,杨澜鼓励女孩“大胆做自己,大步走四方”。她说:“女性的成长不应被完美人设绑架,而要用成长的思维取代。”最令她感到欣慰的是,到了女儿这一代,平等意识仿佛与生俱来。

她记得,女儿在青春期时,她提醒过一句“不要穿太暴露”,女儿立刻反驳:“妈妈,全世界的妈妈都应该教育儿子尊重女性的穿衣权利,而不是教育女儿遮掩。”她还记得,女儿在五六岁时就曾问她:“为什么白雪公主只能躺在那里等待陌生人的吻?而且那个人没有征得她的同意。”

这些问题让杨澜震撼,也让她看见希望,当一个女孩子在爱与尊重的环境中成长,当平等理念融入日常认知,她必然会这样去思考。

30年后,杨澜再次回望95世妇会,感慨万千。当年大会上那些关于性别平等、女性发展的深刻议题,如今已化作无数女性生命里的真实改变。那些曾让她震撼的、关于女性自我觉醒与价值追寻的问题,也让她清晰看见希望的模样——女儿这一代,天然地觉得不应把人生交给命运,而是要主动去选择。

30年后,杨澜再次回望95世妇会,感慨万千。当年大会上那些关于性别平等、女性发展的深刻议题,如今已化作无数女性生命里的真实改变。那些曾让她震撼的、关于女性自我觉醒与价值追寻的问题,也让她清晰看见希望的模样——女儿这一代,天然地觉得不应把人生交给命运,而是要主动去选择。“要勇敢突破头脑里的藩篱。”这是杨澜在采访中反复强调的一句话。她提醒当下的女性,不要让旧有的性别角色框住想象的边界;要学会与自己和解,拒绝完美主义,不必苛求无瑕才值得被尊重;更要在任何年龄都保持学习与成长的心态——“30岁该干什么,50岁该干什么”,从来只是世俗的刻板印象。只要心态开放,人生随时都能重新绽放。她引用自己最喜爱的一位女性作家弗吉尼亚·伍尔夫的话:“女人不是供人欣赏的花瓶,而是在草原上随风起舞的旋律。”这是她的总结,也是她的寄语。