佟新:一场盛会催生的成长共振

参加1995年第四次世界妇女代表大会的非政府论坛是我人生中重要的际遇,它不是一个时间点,而是重要的生命事件,嵌入我的生命历程中,促使我将社会性别研究作为终生事业,也遇到了生命中那些重要的人。

佟新 北京大学社会学系教授,博士生导师。北京大学中外妇女问题研究中心副主任。教育部哲学和社会科学重大攻关项目首席专家,全国妇联执委,中国婚姻家庭研究会副会长

时间如逝,北京世妇会过去30年了。在1995年的秋天,北京怀柔一下子成了“女儿国”,在怀柔龙山广场举行的NGO论坛闭幕式持续近3个小时,各国姐妹肩并肩,手挽手,随着音乐摇摆,跳舞欢歌,也有浓浓惜别情萦绕其间。

当性别议题遇见温暖同行者

当年,身为北京大学社会学系博士生的佟新幸运地被选入北京市妇联代表团

当年,身为北京大学社会学系博士生的佟新幸运地被选入北京市妇联代表团非常幸运,我以两个身份参加了1995年的第四次世界妇女代表大会。

第一个身份是北京市妇联的妇女代表团成员。当年的我,离开工作了八年的中国政法大学青少年犯罪与法社会学研究所,到北京大学社会学系读博士,身为博士生很幸运地被选入北京市妇联代表团,参加了非政府组织论坛。

当时北京市妇联代表团的团长是甄砚,时任北京市妇联副主席,是位非常负责任、气质文雅和有领导力的女性。她对我的影响比较大,后来,她担任中国婚姻家庭研究会会长,我任副会长,一同开展对中国婚姻家庭的研究工作。

当时,非政府论坛的举办场地在怀柔三中,那里的教室和大操场提供了开阔和多样的活动场地。我们住在北京市政府的宽沟招待所,我和毕淑敏老师同住一个房间,她总是笑容可掬和温柔款款,送我一本她的著作,还鼓励我说:“学社会学的一定要解释中国妇女的事,中国妇女问题有多少事情需要做呀。”我还和团里的北京广播学院(现中国传媒大学)的蔡文美教授交了朋友。

当时,怀柔三中的操场有来自各国女性摆起的小商品摊,形成了活跃的小商品市场,其中有非洲女性出售各种美丽的木雕。北京代表团的团员赵枝月是北京某外贸公司的干部,她经常出国,当她看到我喜欢非洲木雕时,就送了我一个母子相抱的木雕,至今被我珍藏。

人的一生有多种际遇,也会与无数人相逢,而有些际遇与相遇终将在生命里刻下深长的印记。北京世妇会期间结识的朋友们,尽管此后天各一方,却以跨越时空的默契,将信任、友谊与归属感酿成了终身的暖流——那些因性别平等议题联结的初心,早已在岁月里沉淀为彼此生命中不可替代的精神坐标。

跨界友谊的影响裂变

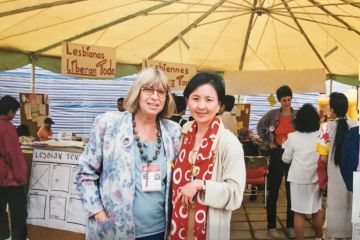

95世妇会非政府论坛开幕式(摄影/佟新)

95世妇会非政府论坛开幕式(摄影/佟新)

我的第二个身份是参加由负责“北京市妇女热线”的王行娟主任主办的“妇女群体和社会救助论坛”,并作主旨发言。1994年,我在中国政法大学青少年犯罪与法社会学研究所做助理研究员,兼职在《妇女研究论丛》做编辑。

当时编辑部的曲雯老师要求我参加“妇女热线”的一个会议,并访谈王行娟主任。当年的“妇女热线”设在北京地安门大街一条胡同的一处院子里,王行娟从北京出版社退休不久,以解决女性问题为事业追求,创办了中国第一家“妇女热线”。

她的理想主义和实践风格如一道阳光照进我的人生,让我悟到“换一种活法”的可能性。当时妇女热线招收志愿者,要求本科毕业、已婚、热爱妇女事业,这些我都符合,且对热线“一见钟情”,我就立即报名参加了志愿者培训。

此后,我参加了热线服务工作,当时的任务是一周一次大约3~4小时的热线电话值班,两人一组。同时,还有两周或一月一次的妇女热线相关热点问题的研讨会。研讨会上,一群跨年龄、跨行业但都热爱妇女事业的女性们充满热情、真诚和直率地讨论妇女问题,这些讨论一直促使我对性别问题进行思考。因为我是社会学研究生毕业,又有8年的工作经历,很快被王行娟主任选中,成为“热线”的重要研究人员,负责理论研究工作的策划和实施。

当时共同参与热线的一些朋友,虽然30年来各奔东西,但她们一直是我一想起来就觉得温暖的人。印象最深刻的是乐平和苗野,乐平主要负责项目,苗野主要负责对外宣传和联络工作。我们一起参与了北京世妇会非政府论坛的大量准备工作,并共同参与了王行娟主任组织的“反对对妇女暴力”的论坛。当时为了便于联系,王老师借了一部“大哥大”。记得“妇女热线”所在的地安门小巷,因为有不少外国友人的参观,有警察专门来维持秩序,让我们很有成就感。

乐平是一个自信而快乐的女性,她是对外经济贸易大学的一位社科老师,我们很投缘。那时,她离异、带着女儿生活,却没有一点怨妇情结。我们一起讨论过离异家庭子女如何与父母相处的问题,印象深刻的是,她说离异是两个成年人的事,要告诉孩子,父母都是爱她的。每到假期她就让孩子去找父亲,保持孩子和父亲的感情。这让我认识到一种负责的、有爱的亲子关系。

世妇会后,我去北京大学读博,离开了“妇女热线”,和乐平的联系就断了。大约在2005年前后,我们在北京平谷郊区偶遇,她说她正在做丹麦政府支持的一个扶贫项目,帮助农村贫困妇女养安哥拉兔,兔毛用于出口来提高妇女收入。她依然快言快语,热情立刻就感染了我。她说,她一直就想做实事,哪怕只能帮助几名妇女也觉得有价值。

苗野当时在北京外国语学院(现外国语大学)的继续教育部当英语老师,她的特立独行在第一时间就吸引了我。记得那年冬天,她穿着一件红绿花相间、几乎拖地的大花棉袍出现在“妇女热线”,描过的眉眼,缓缓的语调,一副温柔、独特和另类的样子令人印象深刻。在各类问题的争论中,我们常常有会心的微笑。

那时,我们天南地北地聊天,对爱情、人生和事业的想法有着各种共鸣。后来我们分别离开了妇女热线,苗野在做老师之余创办了“单亲母亲中心”,还在北京人民广播电台主持《人生热线》、做专栏作家。

世妇会架起国际交流的桥梁

随处可见不同肤色、不同年龄的女性同胞们齐聚一堂,每个人都聚精会神地聆听,或是投入到热烈又融洽的小组讨论中(摄影/卢小飞)

为筹备“反对对妇女的暴力”论坛,从1994年初开始,我负责了一项“反对家庭暴力”的研究,研究由两部分组成,一是对热线中来电内容的分析,二是进行访谈,寻找家庭暴力发生的过程和产生的原因,最终完成一份研究报告,并在论坛上做发言。

1995年4月,我因反家暴研究,有机会到印度新德里参加亚洲反对对妇女暴力的国际会议。这是我第一次迈出国门,带着强烈的好奇和勇气。我在会上发表了有关“中国政府打击拐卖妇女儿童的实践”的演讲,结识了一批亚洲国家反对对妇女暴力的行动者和研究者。

记得有位印度女性学者说,文化差异真是很大,在印度没有陪嫁的女性非常悲惨,可能会被活活烧死。会议上有印度学者组织街头演出,宣传反对“火烧新娘”的暴力行为。会上有两件事让我记忆深刻。一位印度女性问我,你们有过女总理吗? 还有一位巴基斯坦的女性问我:你们有女警察吗?与亚洲女性学者的交流,让我深刻感受到亚洲传统文化中女性地位的低下和面临的暴力,也看到和感受到女性的积极抗争和活跃行动。

1995年7月,我参加了在北京外国语学院组织的为世妇会非政府论坛做的英语培训,有全国各地的参会者。课堂上,我认识了外国语学院的王家湘老师和来自英国的一名女教师。

当时是分小组进行培训和讨论,我参加的是由英国伦敦一家强奸干预中心主任主持的讨论,学习中我第一次学到了gender studies, domestic violence等概念,对女性暴力问题也有了更多理论认识。

那次,我和来自南京大学英语系的从丛共住一个房间,有着快乐的交流和相知。世妇会期间,我们在怀柔相遇。2018年,我在互联网上找到她,她已是南京大学外国语学院的教授,曾任南京大学国际合作与交流处处长、南京大学人文社会科学高级研究院副院长等。我们约在北京大学相见,快乐地回忆起当年共同学习的时光。

因为参加北京世妇会,我还结识了陈明侠、夏吟兰、马忆南、薛宁兰、朱晓青、刘伯红、葛友俐、蔡一平、卜卫、张李玺、李洪涛、姜秀花、蒋永萍、杜洁等一批学者,她们是知音,也是我终生的朋友和支持者。

第四次世界妇女大会上对反家庭暴力问题进行了跨越国界的对话,推动反家暴议题进入中国公众视野,促成了2016年《中华人民共和国反家庭暴力法》的颁布实施,使中国成为全球第18个专门立法规制家暴的国家,并构建起“预防—处置—救济”的全链条保护体系。这是妇女力量在参与国家事务、推动立法进程中的一次集体呈现,我也为能参与其中并因此缔结下的姐妹情谊而感到自豪。