父亲赵登禹的铁血柔情

赵学芬(后排中)和抗日名将冯玉祥、张自忠、佟麟阁的后人一起缅怀父辈先烈

赵学芬(后排中)和抗日名将冯玉祥、张自忠、佟麟阁的后人一起缅怀父辈先烈

80岁高龄的赵学芬,坐着轮椅拖着病体“频繁”参加跟纪念抗战胜利70周年有关的活动,尽管精力不济,但她在“坚持”,因为她想让更多的人记住那些为了保家卫国浴血奋战的父辈先烈们,铭记历史才会承传不屈的华夏精魂……

采访赵学芬当天,她刚从医院返回。80高龄的老人,今年身体不好,一直卧病。她说已接到参加9月3日阅兵礼的邀请,所以正在积极做腿部的治疗,希望那天能够站起来。这份坚持,我想一定是源于她对父亲的热爱。

赵登禹将军牺牲时,女儿赵学芬只有两岁,对父亲几乎没有印象。直到七、八岁的时候,她才知道父亲是大名鼎鼎的赵登禹。长大后,她开始用很多时间来 “寻找”父亲——走访老家父亲儿时的玩伴和各地父亲的旧部,去全国各地的档案馆、图书馆和报库搜寻跟父亲有关的纪录,系统整理了父亲的史料。现在,在她家里,收藏着很多有关父亲的史料。想念父亲时,就拿出来看一看,想一想,父亲的形象在心中越来越清晰。

最难忘的记忆——父亲灵柩

1937年,卢沟桥事变发生后,日军增兵对平津实行军事包围。7月26日,日寇发出最后通牒,限29军部队于28日中午前从北平撤退完毕。当时担任132师师长的赵登禹奉命赶到南苑,与佟麟阁副军长共同负责北平防务。7月28日,日军对北平发起总进攻。赵登禹将军率军展开背城一战,他身先士卒,与日军血战六小时,用大刀手刃数敌。中午时分,受命率军向大红门集合,准备反击。不料被汉奸泄露消息,中了日军的埋伏,被击中胸部,壮烈殉国,年仅39岁。赵登禹将军牺牲后,由北平红十字会草草掩埋。几天后,陶然亭内龙泉寺的僧人们准备了一口上好棺材,将赵登禹将军的遗体重新安放。出于对赵登禹将军的热爱,僧人们一遍又一遍地给棺材上漆,将棺材漆得锃亮。

当时,赵学芬才两岁,对父亲只有一点模糊印象,奇怪的是,她却牢牢记住了父亲的灵柩。在赵登禹将军牺牲几个月后的一天,全家人去看父亲的灵柩,赵学芬记得在两张宽宽的木凳上停放着那副锃亮的棺材,全家人在棺材前哭倒一片。她说自己无缘与父亲走过更长的时光,但生命中最初始的记忆竟来自于父亲,她感到万幸。

赵登禹

两张旧照片——将军威容

赵学芬藏有一帧旧照:一个勇猛威武的军人骑于卧虎之上,右拳高握,左手按虎头。上题:打虎将军;落款:冯玉祥,民国七年。

“打虎将军”是著名抗日名将冯玉祥送给赵登禹的一个绰号。说起父亲,赵学芬老人非常自豪:“我父亲1898年出生于山东省菏泽,7岁进私塾读书,因家庭生活困难,两年后辍学。因为报国心切,13岁时就开始拜师苦习武术,16岁时,想参军,听说陕西潼关那边有冯玉祥将军的军队,就瞒着奶奶去了。不料走到陕西后,部队招兵满了,他只好留在冯玉祥的部队当了一名没有军饷的副兵。”

在一次操练时,冯玉祥看到了身高1.9米多的赵登禹卓尔不凡,便将他叫出队列,问他会不会摔跤,敢不敢与自己比试,结果赵登禹连胜冯玉祥三跤,“冯先生不但不责怪他,还收他为随身卫兵。”1918年,冯玉祥驻防湖南常德。防区内有座山,一次部队执行任务,需翻过此山。此前,赵登禹已闻山中有虎伤人,但他依然只身上山,空拳击虎,打得老虎奄奄一息后,骑到老虎身上照了一张相。赵登禹殉国后,冯玉祥就特意在这张照片上题写:“民国七年的打虎将军”。

赵学芬还一直保存着另外一张珍贵照片——赵登禹将军在喜峰口战役期间的照片:全身戎装,左腿打着白色绷带,身左有一行小字注释“左腿受伤后,自告奋勇,由左翼潘家口夜袭敌营之赵旅长登禹”,身右有一句赵登禹的话:“肢体受伤,是小纪念,战死沙场,才算大纪念。”

喜峰口战役是赵登禹将军戎马生涯的巅峰之作,也由此诞生了著名的《大刀进行曲》,在八年抗战时曾唱遍大江南北。1933年3月,日军向古北口、喜峰口猛扑过来。3月9日,赵登禹被任命为前敌总指挥率军前往御敌。因为力量悬殊,损失惨重,尸横遍野,长城垛口得失二十多次。赵登禹的左腿在战斗中负伤,部下屡次劝他退下,他断然不肯,说:“肢体受伤,是小纪念,战死沙场,才算大纪念。”强打不利,赵登禹将军决定夜袭敌军。3月11日夜里,他率部在当地樵夫、猎手的引导下,攀越陡峭的山地,悄然摸进日军营地。挥舞大刀奋力砍杀,不少敌兵在睡梦中成了无头之鬼。忆及父亲当时壮举及所发豪语,赵学芬动情地抹着眼泪。

赵学芬曾多次参观父亲曾经浴血杀敌的长城旧战场。因为修水库,上个世纪80年代初,喜峰口长城已被淹于水下。赵学芬说,有一次她坐船再访旧地,透过水面,仿佛看到了当年父亲浴血奋战的场面,止不住热泪长流。

书信遗墨——铁血柔情

在“寻找”父亲的过程中,赵学芬发现“刚”不是父亲的全部,他也有“柔情”时候。刚毅闻名的打虎将军,对小动物却是万般怜爱。1934年,赵登禹任132师师长驻防张北县时,在殿布青山猎获两只火狐狸,有人提议说把狐狸杀了,取狐皮制作皮帽。赵登禹没有同意,却派副官把两只火狐狸送到了北平当时的动物园——万牲园,还附了亲笔信:“径启者,敝师驻防塞北,有名殿布青山者,日前偶在该山得获火狐两只,因敝师不便饲养,恐日久伤其生命,殊为可惜,素谂贵园万牲罗列,以供游人观瞻,兹特派副官单永安,携往送上,即请查收为荷,此致万牲园。师长赵登禹拜启。”赵学芬一直收藏着这封书信的复印件,她动情地说,每每看到这封信,就感慨父亲的刚柔相济,打虎不伤狐,可见父亲凌强不欺弱。

家里还留有父亲所留的“孝思维则”遗墨,赵学芬说,“爷爷早故,父亲特别孝顺奶奶,是西北军中出了名的大孝子,军务再忙,也不忘日日嘘寒问暖,奶奶生病时,父亲会亲自煎汤喂药。”

赵学芬懂事以后,家人给她讲过父亲跟家人的最后一次告别情景。临行时,父亲跪在地上给奶奶磕了头,当时母亲怀有身孕,父亲就叮嘱母亲要注意身体,然后拥抱了只有四岁的赵学武和两岁的她,就义无反顾地走了。而这一去,父亲便血战无还。

父亲牺牲后,母亲带着赵学芬兄妹四处流浪,先后到过商丘、济宁、无锡、徐州等地,最后回到山东菏泽的老家,一直到新中国成立后才回到北京。毛泽东主席亲自署名并颁发了“革命牺牲军人家属光荣纪念证”,编号为“北京字第00080号 ”。

今天,在北京除了有“赵登禹路”外,在通州区还有一条“赵登禹大街”,在丰台区还有一所“赵登禹学校”,山东菏泽老家也建有登禹中学。赵学芬说,父亲给自己留下的最大财富就是“爱国”两个字。为了继续父亲的“遗志”,她一直从事“青少年爱国主义教育”,1985年到1997年,她讲课无数,听众达到十多万人。1997年,她在民革北京市委副秘书长职务上退休后,这些工作也没有中断过。一说起赵登禹学校与登禹中学,老人就特别动情,她说自己一直担任这两所学校的名誉校长。在这两所学校里,她出资出物建有小型的赵登禹纪念馆,在她的联系下,两所中学还结成了兄弟学校。2015年7月6日,纪念抗日战争胜利70周年佟麟阁赵登禹雕塑落成仪式在赵登禹路举行,老人家带着病体坐着轮椅坚持参加完了整个活动。西城区赵登禹路35中的学生向她献花。她说,在自己的有生之年一定要多做这样的工作,让下一代铭记历史,勿忘国耻,这样才能承传不屈的华夏精魂。

相关新闻

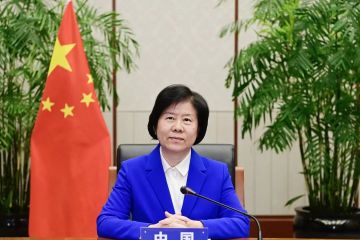

黄晓薇:营造欢乐祥和平安过大年的浓厚氛围

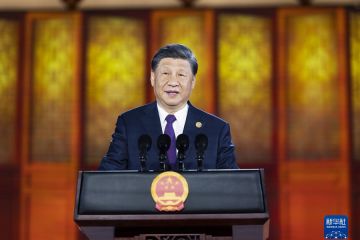

习近平和彭丽媛为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会并共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节开幕式演出

黄晓薇以视频方式出席香港妇女庆祝“三八”国际妇女节活动

全国妇联为外国驻华女外交官和港澳台妇女举办中国共产党第二十次全国代表大会精神专题宣介会 黄晓薇作宣讲

沈跃跃出席“保障儿童享有健康环境的权利”国际论坛并发言