蔡笑晚:做父亲是我一生的事业

最美家庭一定需要有共同的梦想支撑,所有的家人都在为着这一个共同的梦想而奋斗。

蔡笑晚

和蔡笑晚约定电话采访的时间是晚上6点钟,他刚从北京参加完全国妇联“最美家庭”的颁奖典礼返回温州,接到电话时,却没感觉到一丝的疲倦,激动的心情似乎仍在萦绕,通过电话线的那端传递到了这一端。

谈到当选“最美家庭”,蔡笑晚说:“最美家庭一定需要有共同的梦想支撑,所有的家人都在为着这一个共同的梦想而奋斗,追梦可以让我们从一个希望走向另一个希望,从人生的一个阶段走向另一端更高的人生。”

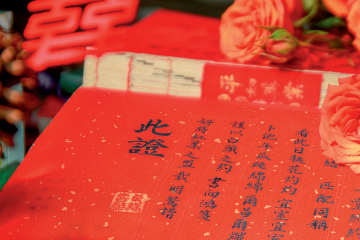

三代同堂的幸福一家人

人生赢在时间上

出生于书香门第,蔡笑晚从小就有一个“读书梦”,然而,恰逢“文化大革命”,因为父亲曾担任过国民党的法医,他的读书梦因此终结,回乡当了一名乡村医生,被迫中断的“大学梦”成了蔡笑晚心中永远的痛。

1967年,大儿子天文出生,蔡笑晚突然想要“重拾梦想”,自己没能实现的大学梦,何不让儿子来实现?他把“父亲”当作事业的序幕从此拉开,还特意把自己的名字改为“笑晚”,寓意不能在青春年少时开怀大笑,就要让自己笑在晚年!

蔡笑晚把他对孩子的教育归纳为“与时间赛跑”。“如果说用一个词来描述六个孩子的学习成长经历,我想应该是跳级”。六个孩子都没有上过幼儿园,其中四个孩子有过早读与跳级的经历。而当时,正规小学只接收七岁左右的孩子上学,怎么办呢?蔡笑晚就举家搬到偏远的农村,让孩子先在那儿入学,有了正式的学籍后再举家搬回城里。古代有孟母三迁,而蔡笑晚家则是整整“五迁”。

在别人看来,有“拔苗助长”之嫌,但蔡笑晚不这么看,因为,他认为世界上一切胜利都可以归结为时间上的胜利。“我从父亲那里学到孩子要早教,孩子要早立志。”

大儿子蔡天文出生还不到十天时,蔡笑晚就在他下巴上划一下,就念“一”;划两下,就念“二”……,两三个月时,轻打他的手心,边打边念“一、二、三、四、五”,当这样的动作每天重复多次之后,小天文对数字有着异常的敏感。天文八个多月时,就能按顺序念出一至五的全部数字。

“当时我们家做饭用的是煤球炉,每天上午都要生火。我让他打扇,一边打扇一边念数,结果他两岁以后就能从1念到1000。由于对数字的熟悉,后来多位数的加减法对他来说就非常轻松,很快就能用竖式进行多位数的加减运算了。”

这样的数字早期启蒙教育,蔡笑晚在自家六个孩子身上百试不爽,他还因此在家里设了个“银行”,每个孩子都有一本“家庭存折”,谁算得快准就给谁存上钱。三岁时,当天文念叨着要去上学时,蔡笑晚就对他说:“如果你的家庭银行存折上的钱有了五十元,就送你去上学。”有了目标,小天文格外努力,不到5岁果然积攒到了五十元钱。而听说哥哥要去上学了,四岁的老二天武也不甘落后,吵着要跟哥哥一起去,于是哥哥在教室里听课,他就站在教室窗外旁听。

那时,他们家常上演的一个“节目”是,蔡笑晚出题,让六个孩子去做,谁先做出来,谁的“存折”就存上五毛钱,赢了的大受鼓舞,没赢的铆足了劲要下回拿奖。这样的你追我赶,自然是一个个都不甘落后。家里唯一的女儿天西是最小的孩子,更是表现出“初生牛犊不怕虎”的精神,经常会指着家里墙上贴着的科学家的照片对蔡笑晚说:“爸爸,我要做中国的居里夫人。”怀揣这样的梦想,9岁时,天西就小学毕业了。有一次,在有600名十四五岁孩子参加的瑞安市数学竞赛中,她获得一等奖。当她上台领奖时,台下观众说这是哪儿来的小姑娘,是不是上错台了?而满脸惊讶的领导、老师也一时忘了将手中的奖状颁发给她,在众人善意的笑声中才恍然醒悟。

在蔡笑晚家里,确实发生了这样的一桩桩的奇迹,孩子们好比个个都是赛手,在追梦的路上你追我赶,家庭里也因此呈现了永远积极向上的蓬勃态势。大儿子蔡天文15岁念大学,19岁读研究生,21岁开始在国际学术会议和国内外权威学术刊物上发表论文;二儿子蔡天武14岁读中科大少年班,18岁由国家公派赴美攻读博士研究生;小女儿蔡天西14岁考入中科大少年班,18岁考上麻省理工学院博士,22岁拿到哈佛大学的博士学位,现在她带的博士生比她还要大12岁。而蔡家第三代长孙蔡玄烨和长孙女蔡玄嘉现在也都是美国麻省理工学院的学生。

整个采访过程中,蔡笑晚说得最多的一句话就是:“人生其实就赢在时间上。”

“顺其自然”不是放任

当听到一些家长歌颂西方教育鞭挞中国教育时,蔡笑晚就痛心疾首,“西方教育所谓顺应孩子的天性,其实是指孩子长大以后,由他自己来做选择。然而,当孩子还未成年,思想还不成熟时,家长一定要正确地引导。教育要顺其自然并不等于放任孩子。”

蔡笑晚在对孩子的教育问题上,也不是没有遇到过难题。第四个儿子蔡天润读中学的时候,社会上正流行《少林寺》、《霍元甲》这些武打片和金庸小说,练就一身无敌武功成为了天润的梦想,一心想要弃学去学习武术。

“当时他给我写了两封决心书,说他今生决不读书了,而要成为一代武术大师。就像现在的‘超女’一样,偶像效应让他偏离了我们原来的要求,我第一次感到自己的教育出了问题。是顺其自然遵从孩子的天性,还是要给孩子以正确的引导,我想了很久。后来我决定与其勉强让他读书,不如干脆让他去学武。是好是坏,一定要让他自己去尝试。”

蔡笑晚和武校的老师通了信,了解了一些基本情况后,郑重其事地为四儿子摆酒送行。可不料没过多久,老四就写信来说要回来,因为他感到自己跟那里的学生不是“一类”的,他们经常打架、赌博,也不重视学习。

“但我没有同意,不能让他想去就去,想回就回,必须通过这件事让他学会对自己做出的选择负责。既然去了就必须坚持,最后他坚持了一个学期。” 蔡笑晚庆幸自己当时的决定是正确的,因为让孩子碰壁折返,比自己万般阻难效果来得好得多。返家后的老四从此一心读书,最终考上了华西医科大学。

“看似我是在顺其自然,其实我是在积极地引导。”蔡笑晚说,中国自古以来就有两种不同的人生哲学:一种是积极有为,另一种是消极无为。真正的顺其自然,应该是在尊重孩子天性的前提下去积极引导,而不是消极无为。“很多家长感觉到无法跟孩子沟通,就是由于早期教育的放任自流,结果使孩子的野性充分发展起来。心灵图纸上已经被那些野性‘图腾’所占领,无法再接受父母和主流社会的那套正统的教育。所以与孩子的心灵沟通关键是做好早期教育,在孩子没有染上坏习惯之前就把好习惯教给他。”

情商和智商一样重要

当别人用“学霸”来称呼蔡笑晚的孩子们时,蔡笑晚很是不情愿:“我不喜欢‘学霸’两个字,学霸二字好像贬义,意味着高智商低情商,而我的孩子们是高智商也是高情商。”

有一次,女儿天西写信向爸爸诉苦,说班里有同学欺负她,蔡笑晚就赠送女儿亚历山大的那句名言:“我要感谢敌人,因为我一生的成就全是敌人给我造就的。”

为了培养孩子们的情商,1978年,蔡笑晚就和妻子谢小湘开始带着一家人外出旅游了。他自己设计旅游线路,从大连、沈阳、长春、哈尔滨,过松花江登上太阳岛,接着去赤峰、锦州、北京、天津、秦皇岛、北戴河、青岛、上海。1990年的旅游更是与众不同,他们一家人带着干粮和饮用水,步行兼坐车,风餐露宿,浩浩荡荡地向杭州进发。旅行对孩子们的影响极大,虽然在班级里,他们年纪偏小,但是在见识阅历上一点都不稚嫩,更显示出一般孩子所不具备的自强自立。

“当年,我要给他们‘上课’时,不打铃,也不喊,而是用专用的葫芦丝、笛子和二胡发出信号,孩子们听到就会回家。”蔡笑晚很是得意,因为在他的带领下,每个孩子至少都会一两种乐器。

女儿天西说:“因为父亲的教育,我们得到了各种各样的生命体验,懂得以平常心去面对得失,从不轻言放弃,他教会了我们如何做人,如何拥有快乐的能力。”高情商的孩子们自然婚姻生活也如鱼得水。“我一直告诉孩子们,修身之后第一任务就是齐家,所以家才是根本。”蔡笑晚传授给孩子们的婚姻技巧也很与众不同——“相濡以吵”,“吵得有度是一种积极的沟通,会使问题得到深度的解决,还可能使家庭更活泼生动而富有创意,这是我们夫妻生活得来的经验。”

四十八年与妻子小湘举案齐眉的婚姻生活让蔡笑晚幸福洋溢,他很清楚地记得自己迎娶妻子的日子是1966年农历三月初三。1967生了天文后,妻子就当起了“全职太太”,对此,蔡笑晚充满感激:“她完全可以走向社会干一番属于自己的事业,但她把一切都放弃了,一心一意地坚守母亲岗位,这正是我们以后走向成功的关键。”

梦想成就幸福

是什么成就了蔡笑晚家族一代又一代人的幸福和和谐?蔡笑晚说是相同的梦想和相同的人生目标。他和妻子小湘在教养孩子方面的观点完全一致,都认为孩子是人生的最大财富,所以才能共同不遗余力地教育好孩子们。

良好的家庭氛围,不仅给六个子女心目中烙上好学的烙印,也影响了几个儿媳妇。大儿媳余昀,原先不打算再念研究生,与蔡天文订婚后深受影响,也一鼓作气,顺利考上了国际贸易博士生。

女儿蔡天西曾经这样写到:“父亲一直鼓励我们要有远大的理想,在父母那里,我们学会了坚强不屈、学会了如何坚守梦想、追求梦想和实现梦想。”

蔡笑晚说:“梦想,小而言之是家中的每个人要为家庭的和谐、幸福做出努力,大而言之,就是要为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量,修身、齐家,然后就要治国平天下。”

正是在这种大梦想的感召下,蔡笑晚的六个孩子们对祖国、对家乡都有着非常浓厚的感情。2006年,女儿天西和他的两个哥哥共同捐资100万元,以蔡笑晚的名义设立了“蔡笑晚奖学助学基金”,每年7月,“蔡笑晚奖学助学基金”会拿出五万元人民币奖励当地的优秀高考生和品学兼优的贫困生。大儿子蔡天文每年会回国一两次,到国内的各大高校里讲学,同时和国内的统计学教授、学者交流学术经验。目的就是希望通过学术交流,把国际最前沿的统计学成果带回中国。

四个孩子在美国发展,两个孩子在国内工作,这些年,他们家往来的家书有一千多封,浓浓的亲情展示在字里行间,一有时间,蔡笑晚就会翻出来看看。

“三十年前我们从溫州到上海要二十四个小时,而现在从上海到纽约也只要十七个小时。我们经常会找机会团聚,会一起出去旅游,一起去聚餐,甚至还依然一起解解数学题。”

一家人团聚在美国