守住“青山绿水”的环保之家

公益热心肠和环保使命感让周汝尧一家为守护“青山绿水”乐此不疲。治水巡山防偷猎盗伐以及生物多样性的挖掘与传播……成为这个“最美家庭”的自觉行动。

为了家园“青村”永驻

入冬时节,成群结队的候鸟遵循大自然规律飞向南方。位于江苏省灌南县的硕项湖,地处候鸟必经路线,加之水草丰茂、盛产鱼虾,自然成为鸟雀最好的栖息地。家住灌南县的周汝尧和妻子吴冬云像以往一样对硕项湖进行环湖巡视。他们冒着往年少有的严寒,在湖周围投放鸟食,打捞湖中的垃圾,让迁徙到此的鸟雀有个舒适、安逸的家园。

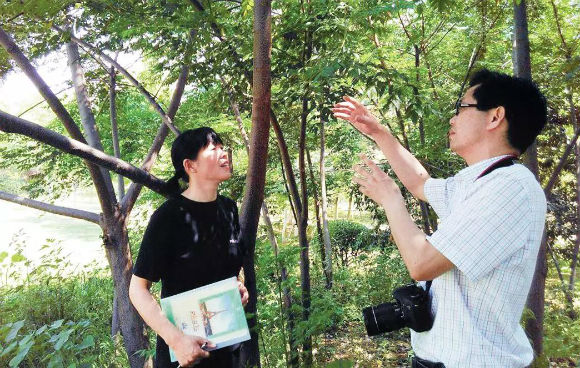

除了河湖污染,不法捕猎者是鸟儿的另一大杀手。周汝尧在江苏省连云港市文明办、灌南县文明办等单位的支持下,发起了环保志愿服务项目“任鸟飞——保护鸟雀行动”。不久前,吴冬云和丈夫一同上当地的伊山搜寻捕鸟网。山路崎岖,夫妇二人一前一后攀爬途中,吴冬云脚下一滑,踉跄摔倒了,手也被荆棘刺破了,血立即涌出。此时巡山刚走了一半,就此下山心有不甘,于是她让丈夫帮着草草包扎了一下,继续巡视。经过地毯式的搜索,他们发现了许多偷猎者放置的捕鸟器物,立即用相机拍照留证并打电话报警。“如果不报警直接拆除捕鸟网,偷猎者还会继续撒网。报了警,警方立案引起重视,能震慑偷猎者。”他们和志愿者的努力没白费,伊山上和硕项湖边的捕鸟网已全部拆除。之后他们定期巡视,再没发现捕鸟网的踪迹。

一家人成为活跃的环保志愿者,缘起于周汝尧当年的一个决定。那是1996年,周汝尧毅然决然地辞去中学语文教职,到灌南县中小学素质教育基地做起了环境保护教育教师,只因他一心想让家乡的小河恢复从前的清澈。周汝尧童年时家附近有条清澈的小河,他常和小伙伴们一起在河里游泳、捕鱼、嬉戏,河便是他们的乐园。

上世纪80年代以后,周汝尧的家乡也建起了几座工厂,带动灌南县经济发展,人们逐渐富起来。而他却发现工厂的污水直接排入河流,造成水质恶化。浑浊的河水发出恶臭,捕捞上来的鱼也变的畸形,夏天蚊虫在河面上乌云般聚集……

“人如果不好好的保护环境,终究会失去自己的家园!”这是周汝尧经常教育女儿周青青的话,也是他决定当一名环保教师的初心。周青青很小的时候,周汝尧就经常带她去山上看野生植物,感受大自然的神奇,并有意识地让她看电视片《动物世界》和有关动植物的书籍。在绿色环保家风的熏陶下,周青青小学五年级参加江苏省小学生科幻竞赛就获了奖,后来她读大学也选了从小就热爱的生命科学专业。如今她是香港科技大学生物化学专业的在读研究生。父亲的谆谆教诲让周青青从小就明白美好家园的来之不易,也奠定了她保护环境的梦想,并为之努力。正是一家人的公益环保热心肠使得周汝尧收获了中国青年志愿者优秀个人奖、江苏省十佳环保人物、江苏省环保形象大使等荣誉,并当选全国最美家庭。

倡行“大环保节俭”

“疼饭有饭吃,疼衣有衣穿。”周汝尧孩童时,家里长辈就常用这两句话教育他,告诫他不管多有钱都要过节俭的生活。五十年来,他也一直这样要求着自己,他将这称为“小环保节俭”。

比起“小环保节俭”,周汝尧更愿意去做“大环保节俭”,即把省下的钱用于公益事业,宣传、倡导环保节俭,影响更多的人,“很庆幸妻子跟我一样,都是爱过节俭生活的人。现在生活比以前好了,可她从没提过要买汽车,总说车对大气污染危害大,不如把省下的钱多做公益环保工作。”吴冬云在公安局工作,休息日和丈夫一起组织志愿者上山拆除猎捕野生动物的器具,平时在单位倡导节约用纸用电,鼓励朋友低碳出行都成了她随时随地的环保习惯。

周汝尧的“大环保节俭”事业还做出了省界,做到了边远地区。2011年在中国科学院主管的《生命世界》杂志支持下,他发起了一个环保志愿者服务项目——中国生物多样性探访行动,到全国各地做生物多样性的调查。该项目在共青团中央、中央文明办等单位主办的“第三届中国青年志愿服务项目大赛暨2016年志愿服务交流会——青春志愿行共筑中国梦”上荣获银奖。2013年秋天,周汝尧在这次探访行动中,来到贵州省侗族自治州占里村,无意中发现,这里连续十几年爆发国家级保护植物楠木的盗伐事件,心怀保护树种使命的他下决心一定要“破案”,于是在占里村 “卧底调查”。

一天周汝尧看见在田里收割水稻的村民老吴和奶奶,便拿起相机给他们拍照,就这样,二人算是认识了。从老吴那里得知盗伐楠木来钱快,周汝尧便立即警觉起来,耐心地告知他如果一味地乱砍滥伐,楠木将不复存在,而盗伐是犯罪,会被判刑。在周汝尧晓之以理、动之以情的劝说下,老吴悬崖勒马,帮助周汝尧和警方成功破获楠木盗伐案。之后,周汝尧还发动亲朋好友向老吴及其他村民捐资捐物,帮助他们脱贫致富。在他不懈努力的“教育”下,如今的老吴已经成为了一名资深的环保志愿者,在其家乡推崇环保的生活方式,成了真正的“大环保节俭”人。

愿全世界都是“花棒棒”

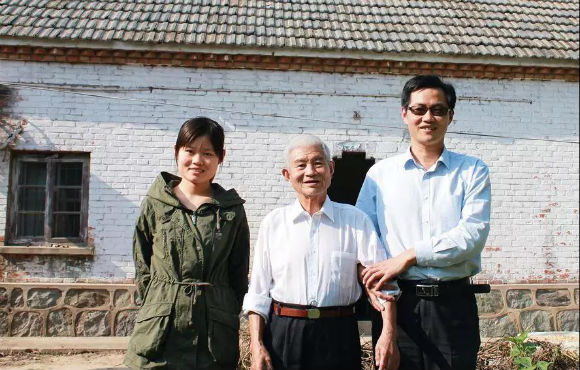

周家祖孙三代一起守护本土植物园“周园”

十二年前“周园”还是周汝尧家的一块庄稼地,如今已变成一个小小庭园式本土植物园,栽种了27种本土植物。每到春暖花开时节,周汝尧的父亲周彦喜总会打电话来说“春天暖洋洋,花草一天一个样,咱家院子的植物已经花棒棒了。”“花棒棒”是周汝尧老家的俗语,意思是“花开的很多”。

十二年前,一直关注生物多样性的周汝尧,敏锐地看到家乡的本土植物在减少,他想起中学《生物》课本写着生物有三个价值:经济价值、生态价值和潜在价值。但许多人只在乎生物的经济价值,而忽视了其他两个价值。周汝尧说,以前家乡每个村子都生长着十多种树,而树特性不同,用处有异,比如刺槐树的花可以做出多道美味菜肴,树干适合做房屋桁条;楝树性苦,不易生虫,适合做衣柜木箱;木枣树做成的板凳经久耐用;皂荚树的荚壳和种子可以用来泡水去污;狗骨树的种子可以做画画的染料……随着工业化和大量农药化肥的使用,加之人们为了追逐经济利益,开始大面积种植速生的意大利杨树,导致严峻的外来物种蔓延,许多本地树种已难寻踪迹。

为了抢救濒临灭绝的本地树种,周汝尧计划用自家的庄稼地建造庭园式本土植物园,“抢救性”保护家乡的本土生物。身为乡村医生的父亲深知健康、医药和生物多样性的关系,更明白保护植物多样性的意义,便发动全家人到附近村庄和田野中寻找正在减少的本土植物,移栽到“周园”。“周园”是在人们的嘲笑和关爱中建起的。嘲笑的人说“栽这些不值钱的树,脑子一定是坏了。”关爱的人则积极帮助“周园”寻找本土植物。生长缓慢、木质坚硬的土坛子树,是制作木匠所用刨子的刨体的首选材料,“土坛子树落户‘周园’就是承蒙我舅舅和一位忘年交朱老先生的牵线搭桥。”周汝尧说。

如今“周园”也已拥有了两代本土植物,第二代树苗也被陆续移栽到别处的本土植物园中。“‘周园’的繁茂离不开父亲的操劳。”前年夏天,周老爷子生了场大病,躺在病榻上的他叮嘱儿子:“我死后,不要棺材和坟墓,别浪费木材和土地,把骨灰撒到‘周园’作肥料吧。”周汝尧听后,眼含泪水答应了父亲。许是全家人的公益心感动了天地,疾病非但没有带走老爷子,反而让他身体一天天硬朗起来,又能看到他忙作于“周园”的情境了。

“小而言之,‘周园’是我家的,大而言之,‘周园’是家乡的、社会的。”周汝尧一家一直为生物多样性的繁茂,为守住青山绿水不停歇地探索。