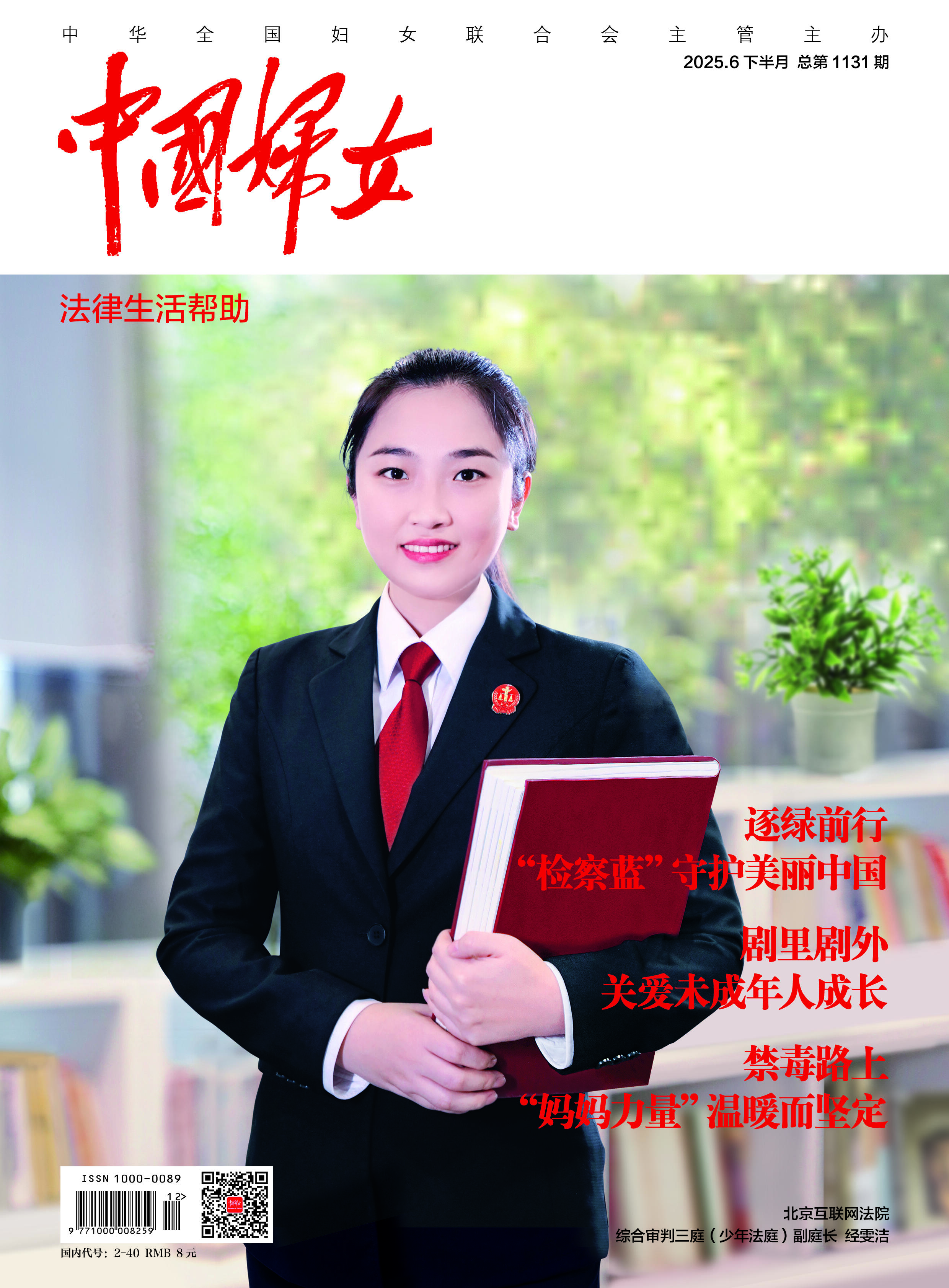

女法官:用爱和善意诠释法律尊严

在西方国家一些历史悠久的法院门前,人们往往会发现这样的雕塑:一个少女蒙着双眼,一手拿着天平,一手举着利剑。几百年来,这一直是最能代表法律公平和正义的形象。

虽然在许多人看来,法律刚毅而坚硬,女人感性而柔软,两者之间似乎有着天然的隔阂,但现实中的一些女法官却消弭了这种隔阂,用自己的温柔诠释着法律的关怀与怜悯。

2012年8月,一部电影把女法官这个群体引入了我们的视野。本刊记者采访了饰演法官的邬君梅和三位优秀女法官,也感受到了她们带给法律的最动人的柔美。

邬君梅: 光影交错,法网柔情

邬君梅

2012年8月,福建南平的一些村镇突然间变得热闹起来。有摄制组在这里进进出出,拍摄电影《南平红荔》。一身干练法官服的女主角引起了许多人的注意。大家认出她是邬君梅,而她这次饰演的角色是南平市延平区法院少年审判庭庭长詹红荔,那个人们交口称赞的好法官。

讲到接演《南平红荔》,邬君梅说这是缘分。1985年,邬君梅的母亲朱曼芳主演了一部名叫《少年犯》的电影,讲述了女记者谢洁心与几个少年犯之间的感人故事,还获得了《大众电影》百花奖的最佳影片奖。当时邬君梅18岁,已经拍摄了一些影视作品。看到母亲演绎的正直帅气的女记者,邬君梅心里十分敬佩,希望将来的某一天自己也可以饰演这样善良又有魅力的人物。

其实对《少年犯》印象深刻的不仅仅是邬君梅,2012年2月就有网友在微博上发了朱曼芳当年的剧照,而邬君梅看到后更是有感而发,回帖说希望能有导演重新拍摄这部电影,她将自告奋勇饰演母亲从前的角色。

也许真的是机缘巧合,董玲导演筹拍《南平红荔》时就找到了邬君梅,希望她来饰演片中的女主角优秀法官詹红荔。这与邬君梅的想法一拍即合,所以她毫不犹豫就答应了。

塑造一个女法官,不仅需要诠释她职业形象中特有的正气,更要展现她生命中自然流露出的女性柔美。邬君梅觉得,詹红荔就像一束阳光,洒在每一处需要温暖的地方,用爱滋润着身边的每一个人,所以她也必须用爱去诠释这个角色。

电影的拍摄地都是詹红荔工作过的地方。拍戏过程中,邬君梅也感受着法官的辛苦和不易。8月的福建天气多变,剧组先是遇上台风、赶上暴雨,之后又顶着烈日拍摄。因为天气太热,邬君梅和许多演员都有中暑的症状。而很多年来,詹红荔和她的同事们也曾经在这样的夏天,为了孩子奔波忙碌。

与邬君梅搭戏的演员基本上都是真正的法官,呈现出的自然是法官最真实的工作和生活状态。除了对人物进行艺术创作和表现,塑造角色时邬君梅还用心观察着这些法官,要求自己的言行举止、举手投足都像他们。这让她感到了压力,也能帮助她更好地理解和塑造角色。

去福州少管所实地拍摄时,邬君梅感触颇深。看到那些失足的孩子,她真正体会到了“法官妈妈”这个称呼的含义。他们都曾是单纯可爱的孩子,需要妈妈无条件的包容、接纳与关怀,而詹红荔给孩子们的就是妈妈式的爱。“法官妈妈”不仅仅是一个称谓,那是孩子们对詹红荔的信任和认可。邬君梅也希望能够通过自己和全剧组的努力,把孩子们眼中的“法官妈妈”演绎得更加真实,让观众在感受法网柔情和慈母之心的同时,也看到女法官的风采和法制的进步。

詹红荔:灼灼红荔,香远气清

詹红荔法官

香港电影《法外情》中有一首插曲:“亲爱的小孩,为什么不让我看清楚,是否让风吹熄了蜡烛,在黑暗中独自漫步。亲爱的小孩,快快擦干你的泪珠,我愿意陪伴你走上回家的路。”每当听到这首歌,记者就会想起法官妈妈詹红荔。

初见詹红荔是在最高人民法院的公众开放日,记者眼前的她,身材娇小,一头整洁的盘发,清秀的脸庞总是洋溢着暖暖笑意。如此小小的身躯,为什么会有那么大的能量,带领70多名“新生少年”找到工作,帮助300多名失足少年重返校园?

随着采访深入,记者发现每当提起“新生少年”,詹红荔的眼神便会涌出慈爱。她说:“我爱孩子们,即使他们犯了错,但我的爱会给他们重新腾飞的力量。”或许正是有了这种情怀,她才会一次次地帮“新生少年”寻找工作,倾听他们的烦恼和欢乐,给他们送去祝福的卡片。如今,这些真实的画面被拍成了电影《南平红荔》。我们也借此机会再次听到了法官妈妈的声音。

这一次,电话采访并不顺利。因为詹红荔的工作很忙,约好的采访时间不得不从上午改到下午,又从下午变成晚上。在结束了一天的工作后,詹红荔如约给记者打来电话。电话的另一端,她的声音略显疲惫。谈到《南平红荔》这部电影,詹红荔说:“电影虽然是以我为原型拍摄的,但诠释的角色并不是我个人,而是所有的优秀女法官。”

或许用“灼灼红荔,香远气清”来形容詹红荔最为恰当,在她的心中,每获一次荣誉都是一次提醒,要求她把更多的爱和关怀送给“新生少年”。詹红荔还记得,在2010年,她受到福建省政法系统的表彰,获得奖金6000元。她用这些钱建立了挽救失足青少年基金,从那之后,她获得的每一笔奖金都会原封不动存入基金里。

就在两个月前,詹红荔和“新生少年”们走进了福建省未成年人劳教所,“新生少年”现身说法,鼓励劳教所里的孩子,早日走出阴霾,走向新生。在那里,詹红荔和孩子们一起表演了歌曲《感恩的心》。

“我来自偶然,像一颗尘土,谁能看出我的脆弱。我来自何方,我情归何处,谁在下一刻呼唤我……”同样的旋律在不同的场合,会带给人不同的感动。听詹红荔讲述这段故事时,记者仿佛看到了那些孩子渴望的眼神,看到了“新生少年”在台上自信的笑容,看到法官妈妈动情地用双手圈出心的形状……

每一个失足孩子的后面都会跟着一个痛苦的家庭,无论是孩子还是家长都需要这样的法官妈妈,“模拟法庭”、“圆桌审判”、“犯罪记录前科消灭”,细节的变化体现了法院和法官的良苦用心。让我们欣喜的是,今天已经涌现出了许多詹红荔式的优秀法官,她们以慈母之心关爱失足的孩子,她们坚信及时扶正长歪的幼苗,会让孩子们健康成长,会为社会做出更多的贡献。

法官语录:

● 挽救一个孩子,就是挽救一个家庭;化解一个矛盾,就是增添一份和谐。

● 作为法官,除了要有法律技能之外,还应有一颗善良之心,一份体恤之情。

● 没有不可救药的孩子,只要能拨动他们心中的善弦,就有新生的希望。

● 一个孩子重获新生,能带动、影响一大批少年犯的改造,这比许多苍白的说教更有力。

宋鱼水:水样柔情,永存善意

宋鱼水法官

再见宋鱼水,是在北京市海淀区法院她的办公室里。从宽大明亮的玻璃窗望出去,可以看到中关村最繁华热闹的街道。此时的宋鱼水已经是海淀区法院的副院长。岗位更重要,责任也更大了。可坐在记者对面的她却依旧如五年前初见时一样,举止沉静,笑容恬淡。

宋鱼水是一个很容易让人产生信任感的人。无论遇到多么棘手的案件,发生怎样复杂的状况,她从不慌乱,也很少不耐烦。这种稳重和掌控局面的能力得益于她温和理智的性格,更来自于二十几年的工作经验和对每一个当事人的尊重。所以她能真正做到“让当事人说话”,她的当事人也能够“胜败皆服”。

人一旦陷入纠纷,就会变得特别敏感,唯恐别人伤害到自己,甚至连那些原本可以理解的事也变得无法接受。宋鱼水说,当事人之所以不信任法院是因为担心法官不善不公,而如果法官能给予他们足够的耐心和尊重,体谅他们的处境和需求,又有多少人真的喜欢胡搅蛮缠?

宋鱼水遇到过这样一个案件。河北人杨业从海淀村民王江手里租了一块地,种西红柿和大白菜养家糊口。可后来村委会却在这块地上建起了信号塔。生活受到影响的杨业告上法院,让村委会拆除信号塔、赔偿2万元。

尽管杨业很气愤,可从法律上讲,村委会并没有过错,所以法院只判决赔1.2万元的实际损失。杨业认为这极不公平,所以上诉重审后,他几乎每天都到法院,要求主管院长接见他。

为了解决杨业的问题,他来一次,宋鱼水就见一次,还特意帮他找了公益律师。可杨业没什么文化也不懂法,一不顺心就大吵大闹,最严重的一次竟然带着妻子和儿子来到法院怒骂村委会,还声称问题解决不了就住在法院。

“老杨,如果恨能解决问题,我就跟你一起骂!你是来解决问题的,不是来打架的。你把儿子带到这儿来闹,难道就没有想过会给孩子留下心理阴影吗?”宋鱼水讲出这番话时,杨业怔住了。当时的他已经被愤怒冲昏了头,吵闹的目的究竟是什么,连他自己都糊涂了。

是宋鱼水的劝说让杨业找回了理智。他不再漫骂,主动要求调解,案子也最终有了圆满的结果。而因为信任宋鱼水,时隔不久,杨业又一次来法院求助。原来他儿子在家乡上不了户口,所以很难在北京上学。

这可不是法院能解决的问题,但看到杨业眼神里的信任,宋鱼水还是伸出了援手,与法学家夏吟兰和社会学家马凤芝一起联系了杨业家乡的妇联,请求有关部门协助。两个月后孩子入学了,杨业特意给宋鱼水送来了自己种的西红柿,自豪地说他的西红柿是全北京最甜的,笑容里充满了感激。

宋鱼水希望杨业今后能一帆风顺。而有了此番经历,即使再遇到官司,相信他会选择信任法律。

“一个案子审结后,当事人的眼神可以说明一切。记住每一个信赖的眼神,便能让自己心中永存善意!”宋鱼水就是这样用自己的温柔和善意,诠释着一个法官的责任,也维护着人们对法律的信心。

法官语录:

● 作为法官,我想尽量给他们倾诉的机会,这对我来说,可能只是耐心多听一会儿,可对他们来说,则是准备了好几天,想要对法官说的话。

● 许多人一辈子可能就进一次法院,如果这唯一一次与法律的接触让他们受到不公正对待,那么世界上就多了一个不相信法律的人。

陈燕萍:精致女人,至善至美

陈燕萍法官

陈燕萍很健谈。跟她交谈是一件令人愉悦的事。听着电话里传来的轻声细语、夹杂着吴侬软语的普通话和聊到兴起时发出的爽朗笑声,坐在办公室里的记者不由得会被感染。难怪当事人都喜欢跟她讲话,也愿意听她谈情说理。

如果没有当法官,陈燕萍可能会成为一位出色的淮剧演员。以舞台为生命,演绎各样的角色与人生。然而,直到华美的舞台变成了庄严的法庭,她才真正体会到了别人的痛苦与忧愁。所以像演员感受角色一样,她能感受当事人心底最真切的需要。

无论做什么职业,陈燕萍应该都是一个追求精致的女人。因为渴望完美,她不允许自己失误。打蝴蝶结要打得漂亮,结案更要结得圆满,她一直希望成为能办出精致案件的法官。所以二十几年时光、三千多件案子,她没有出过任何差错。

对于这样的无错案记录,不少人惊呼不可思议,而陈燕萍付出的努力和艰难,其实也非比寻常。这个温婉如水的江南女子,一颦一笑里都流露出温柔和从容,但身体里却似乎蕴藏着许多人无法想象的能量。看过她工作的人都不禁会怀疑,那副看似柔弱的外表下还藏着另外一个她,坚韧而执著。

陈燕萍初进法院工作时,帮一个外地来打官司的人讨回了欠款。然而出乎陈燕萍的意料,他到法院表示感谢时竟拿出了一把刀,说自己原本打算要不到钱就自杀。

一个案件会以怎样的方式结束,有时并非一纸判决所能决定。可能案结事了,也可能引发悲剧。陈燕萍并没有处理过多少大案要案,但谁又能说那些家长里短的小事背后,没有纠缠的爱恨情仇、离合悲欢?所以在陈燕萍眼里,每个看似平凡的案件都很重要,没有百分之百的把握做到案结事了、双方当事人都满意,她决不轻易下判决。

为了更好地了解案情,她常常走出法院,穿梭于村庄田间。为了真正走近当事人的生活,她一字一句地学习那些复杂的方言。她曾在八年里四处奔波,几乎流尽了一生的眼泪,承受着难以言说的痛苦,只为兑现帮生病女孩儿找妈妈的承诺。她也曾日以继夜调查,挨家挨户探访,倾听各种需求,就是要保护拆迁户的利益,不辜负他们宝贵的信任。

如今已是江苏省靖江市人民法院副院长的陈燕萍一直这样看待自己的职业:法律可以分辨是非、解决纠纷,但却不能安慰人心、抚平伤痛;可以让一个人知道自己的不足和错误,却无法把他变成一个好人。并非法律有缺陷,只是法条再完美,也不过是严谨但没有温度的字句。然而,一个好法官的爱和用心却可以让法律变得温暖。在这一点上,女法官有着天然的优势。

陈燕萍从不在意别人说她是“小女人”,也承认是女性特有的温柔、耐心和怜悯,让她更容易体贴当事人。讲到是什么造就了优秀的女法官,陈燕萍说是善良。人心善良,就会努力发现美好;人心邪恶,则会厌恶一切。法官可谓看尽世间灰暗,如果心里没有阳光,如何能温暖当事人因矛盾而备受困扰的心呢?她认识的宋鱼水、詹红荔都是内心真正善良的人。

法官语录:

● 一个会精致生活的法官,才能办出精致的案件。

● 对当事人来说,他的每一个案件都是大案要案。法官应当审理好每一个案件,最大化地保护当事人的利益。

● 案件始于情,也应结于情,更应不了情。完满的办案结果应该是法、理、情三者的巧妙结合。

● 法官要有洞察秋毫的细心,不辞辛苦的耐心,不偏不倚的公心,为民解忧的真心。

● 用微笑拉近当事人的距离,用倾听走进当事人的心里。