戏里戏外喜剧传家

陈强、陈佩斯父子从上个世纪70年代起塑造的喜剧人物成为一个时代的记忆。陈佩斯的儿子陈大愚也跟随父亲的脚步,从事话剧表演。一家三代,代代与喜剧有缘。

较真是一种家传

2016年4月16日,陈佩斯自导自演的舞台喜剧《戏台》演出第五十场,谢幕时,陈佩斯说:“演了这个戏,我这辈子就不白活了。”

有很长一段时间,退出央视春晚舞台的陈佩斯几乎“绝迹”于所有热闹的场面。他拍过电影,开过文化公司,赚过吆喝也赔过钱。一直坚持并做到今天的,只有话剧。《戏台》是陈佩斯十余年间的第九部话剧作品,他甚至直言前面60年仿佛就为这出戏活着准备着。陈佩斯在剧中饰演五庆班的班主侯喜亭,为人通情练达,洞察世事,崇尚传统文化,却一次次被各方压迫挤进夹缝里,为了戏班的生存,不得不做出妥协。《戏台》内的侯班主与戏外的陈佩斯,时常有让人觉得重叠的错觉,个中滋味,只有当事人能体会。

陈佩斯当年扮演的小品角色,大多是圆滑世故的小人物,然而现实中的他却像个斗士,颇有傲骨和坚持,遇上让他觉得“看不惯”的事情也一定坚持自己的原则。2000年,因为状告央视侵权出版小品光盘,外界风传他和朱时茂被央视封杀多年。2001年,他和朱时茂又打赢了一场版权官司,两家公司未经许可就出版发行他们合作表演的小品,赔偿他们30万元。这样的故事,在陈佩斯身上,不胜枚举。

陈佩斯不怕干得罪人的事,但在当时,这样“任性”的举动,在相当程度上也断了自己的财路。也正是在那时,陈佩斯开始躲进山里,潜心研究话剧以及舞台表演。相比电影、电视剧和小品,话剧无疑是一个小众舞台,劳心劳力、投入巨大,如果观众不买账,还有可能血本无归。然而就像《戏台》里的侯班主一样,陈佩斯偏偏组建起了一个话剧班子,在全中国跑场子,不辞辛劳一场一场地演。曾有人问以他的名气,带上一两个搭档出去演小品,一场挣个几十万元也是很轻松的,何苦非要带着一大班子人去演话剧?挣的钱却还没有他一个人走穴多。陈佩斯笑笑,轻描淡写一句:“挣完了钱干吗啊?”对于名利,他一向不在意。

62岁的陈佩斯生活上很随意,经常一件蓝色布衣,粗布裤子,裤腿挽上去一截,露出黑乎乎的布鞋。但对于话剧,却是个极为较真的人。最讨厌“一上来演员还没说词儿呢,就全是叫好声,各种托儿、弄虚作假成了堂而皇之的事情”。

2000年初,中国话剧市场并不成熟,“买票看戏”,这个现在看来理所应当的事情,在当时却不见得行得通。为了保证演出的顺利,很多剧团不得不多方打点,四处赠票。然而陈班主偏不从,坚持多年来如一日:您要看戏,对不起,请自个儿掏钱。陈佩斯说:“您是什么官儿什么角儿和我没关系,真的没票了,我的回答就俩字,没有!”

这种耿介不怕得罪人的性格,和对戏剧精益求精的追求态度,与他的父亲陈强简直如出一辙。

父子携手喜剧路

陈强1947年投身影坛,塑造了许多让人记忆深刻的银幕形象。童年时期的陈佩斯对生活中严厉的父亲充满敬畏,却对舞台上的陈强满心崇拜,最喜欢母亲带着他去看父亲的演出,看完还会像模像样地模仿父亲的表演。但最初,因为塑造了《白毛女》中的黄世仁、《红色娘子军》里的南霸天等反派角色而遭受种种磨难,陈强并不主张陈佩斯从事表演。在他看来,他们家这张家传的脸,似乎只能演反派角色,而这可能伴随无数风险。思虑良久,父亲给了儿子一个建议:“要是将来有喜剧的表演机会,你该往这方面发展。”

1973年,结束了四年多上山下乡生活的陈佩斯,回到了北京。在父亲和其好友田华的帮助下,参加了八一电影制片厂的招生考试,他的事业也以八一厂为起点。从小耳濡目染的陈佩斯表现出了过人的表演天赋,25岁就出任电影男主角,这便是喜剧《瞧这一家子》。与父亲同台,陈佩斯紧张极了,每次拍他的戏时,陈强总是刻意躲到摄像机后面,直到儿子的表演“糟糕”得让他实在忍不住了才走出来指导。在这样手把手的“培训”中,陈佩斯的演技飞速提高。就这样,父子携手进入了喜剧世界。

这一部电影拍完后,戏外的父子俩,因为过去聚少离多造成的有点僵的关系也变得融洽起来,虽然仍有吵得“不可开交”的时候。受欧洲电影的影响,陈佩斯特别喜欢自然状态的表演,与父亲意见不同总是据理力争。最激烈的一次是在拍摄《父子老爷车》时,两人就戏论戏,各执一词,争执不下,最后导演和摄影不得不出面调停。

随着儿子的一天天成熟,陈强从“手把手教”终于变成“彻底放手”。陈佩斯总形容父亲“就像一座山”:“他不光是爱我,还像是一种取之不尽用之不竭的财富,对我总是身教多于言传,很多事情不直接去批评,而让我自己在生活中慢慢去悟,鼓励我大胆实践。所以到今天我所做的很多事情都是他的理想。”

父亲直到81岁,还在出演姜文导演的戏。老爷子对表演的这份追求让儿子永远都忘不了。如今,已经将舞台喜剧坚持了十余年之久的陈佩斯,一直在用自己的行动延续着父亲的喜剧之梦,并把这份梦想延续到了儿子陈大愚的身上。

儿子一定超越父亲

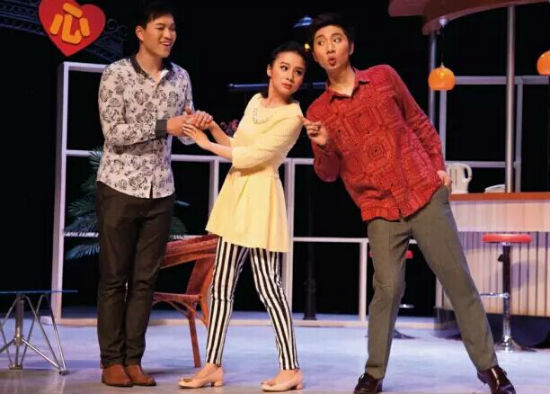

陈佩斯给儿子起名叫陈大愚,寓意大智若愚。90后的陈大愚面貌肖似父亲,连声音都像了八九成。18岁时陈大愚独自去国外留学,回国后一直跟着父亲从事话剧表演。2014年更是独挑大梁主演了陈佩斯的经典话剧《托儿》的青春版。

一向严苛的陈佩斯对陈大愚有着许多在儿子看来挺“奇怪”的要求。比如说,要求吃饭一定要快。陈佩斯吃饭快在剧团里是出了名的,从过去动荡的环境中走过来的他一直担心“抢不着饭吃”。还要求儿子洗衣服做饭,基本的生存技能都得会。因为“一切都做好最坏的准备,等真有什么事情发生便能应付自如”。

陈佩斯对儿子独立做人的生存能力教育格外重视,比如不能对外说是谁的儿子;放学后一定要留时间去玩,回到家不许写作业;长大了要自力更生,18岁就要离开家到社会上去闯去努力。

就像当年陈强起初不主张儿子从事表演一样,陈佩斯同样希望儿子能从事一项更纯粹的职业。他对儿子说:“你先去学别的,不要留下遗憾,有什么理想你就去实现,实在不行你再回来,反正我让你饿不死。”慈父之情可见一斑。

最后是陈大愚主动跟父亲提出想回来学戏剧,走喜剧表演这条路。陈佩斯担心儿子是因为觉得外头不好混,才回来找依靠,害怕他缺乏坚定的信念。他对儿子进行了更为严苛的考验:“我们演戏的时候,先让他在旁边看,看了一年多,这种旁听,是一个互动的过程,我在观察他,他也在看我的表演。”

在陈大愚听完陈佩斯第一期喜剧表演培训班的课,基本功训练开始后,陈佩斯发现儿子将所学理论,在表演中应用贯通得非常快,才真的认可了儿子的选择。

陈大愚曾吐槽说,有一次爸爸教他拍桌子:“我拍得不好看,他就让我连续不停地拍呀拍,最后手都拍紫了。”这种“疯狂”的训练在陈大愚的学习中可谓家常便饭,父亲对他的要求是用心去演,“一场一场演下去,在舞台上去磨。”

如今陈大愚已陆续出演了《阳台》《托儿》《老宅》等舞台喜剧。2015年更是改编和导演了话剧《闹洞房》。对于儿子的表现,陈佩斯很少当面夸奖,但在背后会竖大拇指:“他肯定会超越我的,他们的心性比我们自由。”或许是怕儿子听到这话会骄傲,陈佩斯又笑着补充了一句:“但是我想老天是公平的,也不会把什么好事都给他们,有磨难才有锻炼,有锻炼才有提升。”

从梦想到事业,喜剧是三代人的艺术追求,也是生生不息的精神脉络和家风传承。