女拆弹手的美丽人生

来源:中国妇女网作者:苏容

巾帼风采

2013-08-05 10:19:00

山谷里的生死线

盛夏,京郊的大山里,天空瓦蓝,炽烈的阳光被阻挡在浓荫之外,气候格外凉爽,绿草如茵,虫飞鸟鸣——跟着刘晶去上岗,竟有一种度假的感觉。正觉心旷神怡,就被一个哨卡拦住,每个人交出了自己的手机。再往里进,风更凉,景色更美,气氛却再也轻松不起来——山谷中不时传来“嘭”的一声闷响,空地上停着随时待命的消防车和救护车,战士们穿着全副武装的防护服,这是在进行解体后的雷管引爆工序。因为要求零污染零排放,过期弹药切割后,都要经过焚烧、降温、除尘、酸碱中和,才能排入大气。空气中嗅不出危险的味道,但对刘晶和她的战友来说,这风景优美的地方正是他们最危险的战场。

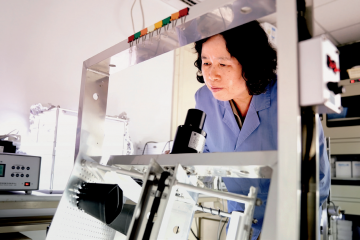

换上防静电服,戴上专用面具和手套,刘晶站在销毁仪器前开始了一天的工作。她将待销毁的过期弹药装入夹爪,开动机器,用切割刀分离装药和雷管。她的眼睛紧盯切割部位,一只手放在“急停”按钮上——一旦出现意外情况,她要立即按下按钮。

这些废旧弹药大多生产于上个世纪八九十年代,锈蚀老化、外壳变形,稍有不慎就会引起爆炸。

2010年8月的一天,刘晶组织危险品解体作业,因弹药变形,一刀切下,只听“咣”一声巨响,解体柜里腾起一大团烟雾,什么都看不见了,一股强烈的刺鼻气味顿时弥漫全屋。站在前面的小战士一下就愣了。刘晶一把拽开他,摁下“急停”按钮,切断电源,一边指挥战士将其余未处理的危险品往室外搬,一边拉开浓烟滚滚的解体柜门,铲起旁边的消防沙,将正在燃烧的装药覆盖起来。险情控制住了,刘晶的手腕、脖子等裸露的皮肤被高浓度的药剂灼伤,好几天像抹了辣椒水一样火辣辣地刺痛。但她的果断处理,避免了一场事故的发生。

刘晶说,她在现场从不害怕,最害怕的是自己不在现场时有事发生。曾经有一次,她刚换班出来在隔壁休息,就听一声巨响,她条件反射式地从椅子上刷地跳起来,抓起面具就往里冲。好在那次爆炸发生在机柜内,防爆门发挥了作用,作业人员安全无事。但刘晶心跳了很久,“我是组长,战士们要是在我手里受了伤,这辈子我心里都过不去。”

傍晚的太阳将刘晶的影子拉得很长很长,大白杨的叶子在头顶簌簌抖动,刘晶从哨卡领回自己的手机准备返回营地。她说刚来这里的时候曾经渴望逛街,羡慕北京的繁华,如今,却深深爱上了这大山,“也许是因为年龄大了,世界观人生观发生改变,那些东西对我来说都不重要了。”她指着面前翠绿青葱的山谷,“我们这儿空气多好,春天这山上全是野花,漂亮极了。”

刘晶很少有时间陪着儿子玩耍

刘晶从小就觉得穿军装的女人最美

儿子是妈妈眼泪的闸门

军营大院四面环山,一座新建的办公楼,一栋战士的营房,还有一栋干部家属楼。刘晶的爸爸妈妈带着小外孙就住在家属楼的二层。

在这大山里,最让刘晶担心的是孩子生病,因为离医院太远。好在孩子姥姥过去是医生,一般的头疼脑热都能处理。只有一次,孩子半夜两点多发烧,吃了药不见好转,反而越烧越厉害。刘晶吓坏了,只好去敲班长的门,请他开车送孩子去山外的医院。

记者来访前一晚,三岁的儿子又发烧了。此时,刚刚退烧的小不点儿恹恹地靠在沙发上看电视,对妈妈的亲昵表示不为所动。刘晶声音低下去,“孩子跟我不亲,他跟姥姥睡,不许我睡他的床。”

孩子5个月的时候,刘晶刚读完研究生,恰逢销毁站展开史上规模最大、持续时间最长、危险性最高的集中销毁任务。将孩子带在身边是不现实的,丈夫又常年出差,刘晶只好强行给孩子断奶,把孩子送到了将近四千公里外新疆塔城的娘家。

孩子和妈妈的距离天遥地远,刘晶的心化成了水,总是在猝不及防的时候泪如雨下。只要有人问一声孩子咋样,正欢声笑语的她立刻泪眼朦胧,哽咽地指着对方:不许说!不许说!心碎了,愧疚是洒在破碎心上的一把盐,我这娘当的是什么啊!一天,她在逗别人的孩子,那孩子突然冲她喊了声“妈妈”,刘晶泪水决堤,“我这辈子第一次被叫妈,咋是别人的孩子叫的呢?”

孩子两岁多的时候,她终于决定去接他。一进门,一个虎头虎脑的小子站在她面前,姥姥说,领你妈妈去广场转一圈吧。孩子立刻小大人似的对她说,走,我领你出去转一圈。就在前面吧嗒吧嗒地走了,“还走得倍儿精神。”刘晶在后面惊异地看着那个小背影,问自己,这是我儿子吗?都这么大了?他怎么会走路的,怎么会说话的我都不知道啊!

爸爸妈妈放下自己的家来帮独生女带孩子,进了军营,他们举头四望,你这儿也敢号称是北京?还不如我们新疆的家嘛!喜欢热闹的爸爸被围囿在寂静的军营里,刘晶满心愧疚。

再过几天,孩子就要到四十公里外的部队家属区上幼儿园了,到时姥姥姥爷带着孩子,刘晶每两周才能回去看一次。“估计这辈子他跟我的感情都亲密不起来了。”她的语气里是无边的失落,转而又一副轻松的样子,“当兵的都是这样。”

军营里来了小女兵

刘晶是军人的后代,出生在新疆生产建设兵团。她从小就觉得穿军装的女孩最美。妈妈说,你这么瘦小,怎么能吃得了部队的苦?刘晶不服气,说狠话,就是死在外面我也要去当兵。

她考上了北京的一所军校。全班六个女兵,“每个人都像打了鸡血一样斗志昂扬”,每一项训练要做好,还要做得比男生好,“我们做仰卧起坐一分钟能呼呼呼做五十多个。”刘晶体能不是最好的,但她说自己唯一骄傲的是,“大学四年,任何跑步项目,哪怕跑倒数第一,我都没有让自己走过一步路。”游泳训练时,女孩子们穿上泳装,六个人齐刷刷地露出青紫的胯和挂彩的胳膊——那是她们练习低姿匍匐时在石头地里摔的。

2004年毕业时,她豪情不减,坚决要求下基层,她认为真正的兵就要下部队,况且她要去的地方在北京,而北京有天安门。

她挤公交,坐摩的,七弯八拐,走了四个多小时才站在营区门口。站岗的排长吃了一惊,一个女孩子怎么跑这里来了?得知自己是这深山营区唯一的女同志,一腔浪漫应声落地,消逝在这绵延起伏的大山中。

第一次跑早操,男兵一个劲儿往前冲,一口气跑了五公里。刘晶紧紧跟着,心中诧异,这单位出早操怎么跑这么远啊?后来才猜他们大概是想把她这小女兵甩掉。

孤独与苦闷笼罩着21岁的女孩子。晚上摸黑从饭堂顶着寒风回到冷清的宿舍,手机没有信号,电视接收器早已被雷劈坏,她觉得自己被全世界遗忘。常常坐在营房后的墙垛子上,想家,想自己的选择到底对不对。

实在空虚的时候就用军线给男朋友打电话,他是她的同学,留校了,忙起来根本顾不上理她。她夜里躺在被窝里哭,多少话没人愿意听。即使如此,她也没有一秒钟想过离开大山去他身边,“如果我要依附他,将来他要对我不好,这日子就更没法过了。我得首先有能力证明自己能够独立,能自己照顾自己,才有资格要求别人对我好。”

后来,她嫁的这个人,“什么时候找他都在,让他干什么都不抱怨。”

孤独是一件湿衣服,虽然不好脱,但还是被刘晶一点一点地脱掉了。

男兵本来瞧不起女孩子,脏活累活都不叫她,她就偷偷跟上,搬箱子,推小车,什么都干。“我就让他们看到,我不仅能干,还干得不错。”大家渐渐喜欢上了这个能吃苦还会说笑话的女孩子。

最大的转变发生在第二年。销毁站接到一个清查销毁品的任务。第一天,刘晶领着两个小战士走下洞库台阶,随着便携式能谱仪上的读数不断升高,“嘀呜嘀呜”的报警声越来越急促。刘晶十分清楚此次任务的艰巨性,但是既然选择了这项工作,再大的危险都不能后退。她和战友们一起冷静地分析洞库里的空气特性,有针对性地修改了原先的销毁方案。那几天,他们每天工作八个多小时,逐一检测、登记、分类、储存,按上级规定的时间节点圆满完成了任务。刘晶的出色表现让战友们刮目相看,对她很是佩服。干活的时候开始有人叫她,走,刘姐,一起干,有你在大家都不累。周末她外出回来,就会有人问,你去哪儿了啊?一天都没见你了。

刘晶找到了自己的价值,她参与的技术革新有六项被军区采纳并向全军推广,还荣立了一等功。刘晶心里美美的,“这是军功章啊!我也有了。”

关键字查询