雅人深致写清新

熊广琴

1965年生于江苏南京,毕业于中央美术学院中国画学院、中国美术学院国画系花鸟画研究生班,获硕士学位。中国国家博物馆专职画家,一级美术师;中国美术家协会会员;中国女画家协会副秘书长;中国人民大学画院特聘教授。出版《熊广琴画集》、《中国名画家精品集·熊广琴》、文集《种花集》等。作品被中央美术学院、中国美术馆等机构收藏。

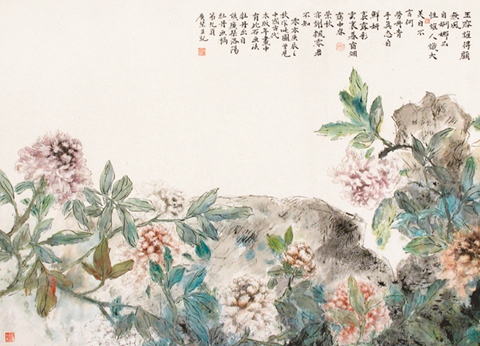

纸本水墨《辛夷》

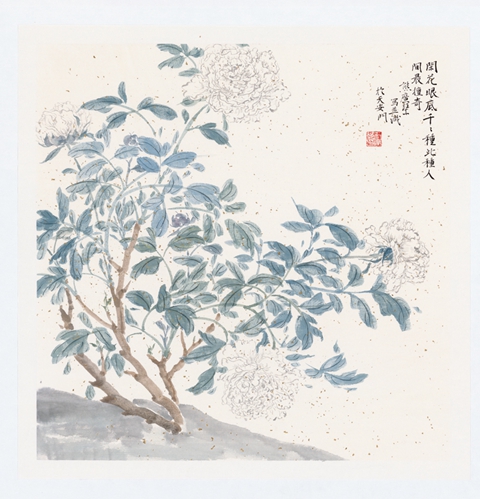

宣纸水墨《牡丹》

立夏翌日,在游客纷然的国家博物馆一楼大厅寻了一处清幽,熊广琴一袭绿裙,自携一袋白茶,置于天青色的汝窑茶具边。一侧挂满名画的墙上,唯有她的《辛夷》以嫩逸之风,遗世独立,行云流水般自然……

那一刻,忽地心生欢喜,熊广琴的清新嫩逸,正是有意藏起手上三分机巧,露出一些“生拙”。“生则无莽气,故文,所谓文人之笔也;拙则无作气,故雅,所谓雅人深致也。”

中国花鸟画里的文雅格调,文人趣味,亦如是,尽在此。

目击心传,万物静观皆有得

幼时极爱花。随祖父年年种,却难得花开。原来,在我们的花坛上方有邻居的一棵大树,阳伞一般,严严的罩过来。祖父时常为此叹息,却从未停止过栽种,他总是领着孙女,教她种这种那。很多年后,祖父以84岁高龄去世,我也变成了一个成天在自己的“一亩三分地”里“种这种那”的人。

不过,我初见牡丹花开,是在此多年前的巴黎郊区的莫奈花园,洋花丛中,一株微紫的,并不高大,却触目惊艳,再也难以忘怀(也许,在英国伦敦的国家美术馆看到的《莫奈花园花卉集》,里面就收有那株甚至那朵牡丹)。那以后我才开始画牡丹。之前不画,是未见其真容,却已嫌它太“俗”——世俗给它画的那般富贵妖艳。

1999年,我在杭州上学,和同学们在玉泉公园写生时,得见一株正开的牡丹。钱选画的那种——浅粉的花冠,粉绿的枝叶,袅袅娜娜,亭亭于初春的丛林中,仿佛仙露明珠。我们都用白描画它,谁都不愿放过一个细节。有个同学还趴在地上,把所有的枝叶都画了下来。画时陶醉,画完后再看就不对了,并不好看。后来我们直奔洛阳,接着画。“洛阳四月花如锦”,但游人也多,选定了僻静的王城公园作基地,我们每日带露而写,日落而歇,干脆泡在花园里画。园中名品有赵粉、昭君出塞、夜光白、珊瑚台、瑶池春、飞燕红妆、昆山夜光……特别是酒醉杨妃,粉面低垂,风致独具,那一刻,才真正让我感到“落花纷纷稍觉多,美人欲醉朱颜酡”。

万物静观皆有得。当我们对物象没有感觉时不会去画它,有了感觉不下功夫也画不好它。白石老人说,“善写意者,专言其神,工写生者,只重其形,要写生而后写意,写意而后写生,自能形神俱现,非偶然可得也”。这样数十天,画得一册。其间,我因故先回南京,但总觉意犹未尽,又重返洛阳,已是花事阑珊……

其实古人写生并不像我们今天这样支着画板对物描画,而是先在自然中观察,回到画室把观察所得默写出来,然后再观察,再默写,“目击心传”。比如沈周的大量写生,特别是他68岁时所作的《写生牡丹》,对我的影响很大。

画上题诗云:“我昨南游花半蕊,春浅风寒微露腮。归来重看已如许,宝盘红玉生楼台。花能待我浑未落,我欲赏花花满开。夕阳在树容稍敛,更爱动缬风微来。烧灯照影对把酒,露香脉脉浮深杯。”画中这株斜生出的牡丹,只有一朵花,三枝叶,一枝芽叶,笔简墨精,心物交融,天人合一,可谓寓浓情于风致。

沈周的画不激不厉,中正平和,不光是牡丹,小鸡,鸭子,甚至是一棵开花的老白菜,都能深深地感染你。这也正是中国画的特性,它要求创造者既是一个生活的积极参与者,更是一个生活的静观者,始终以一颗道心来观察这个世界最恒常的规律和最微妙的变化。

2003年,我在《静日观花》系列中所画的玉兰,其实是几年前在杭州某小区的一个花园所见,它在那个现代化的环境中很和谐,完全不同于南京市区的玉兰,虽也好看却裹着一层厚厚的“包浆”。当时我在花前流连再三,却又感到无从下手,但这颗种子已就此埋下。四五年的孕育后,它们跃然纸上,看似不期而遇,实际是跨越千山万水后的重逢。

而在当下这个喧嚣纷繁的数码时代,对现代人来说,“静观”,这种中国传统的阅世方式是奢侈的,也是我内心最渴慕的。如果画家还能保有“坐观垂钓者,没有羡渔情”的那份淡定从容,格物致知,诚意正心,观照自然藉以观照人的心灵,也许会有更深的开掘。

花落花开,始知真放本精微

不久前,我画了一幅扇面,同事拿去给在故宫工作的父亲看,回来转告我说:“我爸说,你的画,不像女人画的。”

某种意义上,好的艺术家应是“雌雄同体”,刚柔相济的。正如李清照的词,既有“人比黄花瘦”的婉约,又有“九万里风鹏正举”的豪放。写意花鸟是高难度的,形而上是格调,形而下是笔墨,一是力,一是韵。前者靠练,不断锤炼;后者靠养,靠诗情画意滋养。种花,看书,习字,写作,越陷越深……这一切都是使我内心余裕、自由的滋养。

相熟的朋友,都说我打乒乓球狠,好像要把桌子打个洞。我从来打的就不是球,而是桌子。我就是照着把桌子打个洞去发力的。有段时间常常一连在发球机上单练四五个小时,有人以为在磨练球技,其实只是在练力量,练那股“蛮力”。

其实,十年来,从工笔花鸟转向写意花鸟,我常常感觉:画工笔像放羊,画写意像骑马。一个骑手若没有十足的驾驭能力,往往一上去就会摔得鼻青脸肿,样子难看;放羊则风险小得多。这样说并非轻视工笔,而是,牧羊,看似从八岁孩童到八十岁老翁皆能;苏武和洞庭龙君的女儿也都放过羊,同属牧羊,但其中的境界自别。

我也希望自己,拥有类似于徐悲鸿那首题画诗中的境界:“少小也曾锥刺股,不徒白手走江湖。乞灵无着张皇甚,沐浴熏香画墨猪。”

纸本设色《牡丹》