手创新时代 寻美创业路

一双女性的手,不仅是推动摇篮的手,也是传承工艺文明的手。

刺绣精美的锦缎,塑造拙朴的陶器,编织绵长的布匹,这样的产品饱含时间的味道、携带手工的温暖。但不管是家传的手艺,还是师传的绝活,如果没有人延续,这些精湛手工将湮灭于机器产品当道的现代社会。劳动的女人最美,何况她们从事着美学含量更高的劳动。如今有很多年轻的女性投入到手工艺的创造和创业中。

掌握一门美的技能,创造一件美的事物,这种有活力的继承是一条女性创业的美途,也为古老的手工艺迎来新生。

为老时光镶一道金边

王姗 金缮师

王姗的一天,通常是从端详一件残缺的器物开始的:这个杯,缺损在杯沿,只补一圈金无趣吧,如果缀以黑金相间的花纹是不是更别致?这个柿红的茶盏,用金箔太浮躁,换朱漆或者黑漆试试……一颗匠心,一双巧手,让她和这世界保持如此细微而美好的关系。

栖息在手工活计里

大学里学综合材料专业的王姗本来并不是手艺人,只是因为有一次在书里看到一只金缮的瓶,简单的几条金线,勾连历史与今天,不仅还原先前器形的“完”,还展现一种新生物的“美”,她被这种精美绝伦的手工艺惊艳了。

只因这一眼,她决定放下自己的工作,开始一段创美的历程。

金缮,是用天然的大漆黏合瓷器的碎片或填充缺口,再施以金粉或金箔进行装饰的工艺。王姗是对着书开始学这门老手艺的,大漆的调配比例,金箔的装饰技巧,都是自己摸索着来,绝大多数人对大漆过敏,再怎么小心,仙女似的人儿瞬间变猪头也是家常便饭。

当她逐渐成长为一名真正的金缮师时,接的活大多是古董。每当王姗拿着这些器物,清洗创面、黏合破件、填补缺口、研磨生漆、涂上金粉,会忽然有一种穿越的感觉,“这些器物,历经那么多人和事,如今却在我的掌心。几百年前制作它们的工匠一定想不到,现在还有另一双手在上面做着修复。”

手工最值得珍视就是每一双手做出的东西都是不同的。比如,总有人追问她,大漆、瓦灰、糯米粉和蛋清的调配比例,不是保密,真的没有具体的数字比例,只能根据不同厚度的器物凭感觉调配,靠一次次的操作经验来积累手底下的分寸。

王姗说手工艺的精益求精、永无止境,虽是乐趣,也是一种内在力量的催促,一旦走上这条道,也就心甘情愿地以此为乡,栖息其中。

从妙手点金到匠心独具

在王姗眼里,选择用昂贵的金粉装饰并非为了掩盖器物的缺陷,而是为了锦上添花。简单的修补只需要手底下的功夫,但如果你要当做一种艺术,则需要耐心、勇气和智慧。耐心是为了对付那旷日持久的精雕细刻;勇气是为了在漫长的修复过程中坚定自己的信念;智慧是为了使原先的破损处变得更加牢靠而美观。

器物来到她手上,有时一眼瞥见就有主意,有时要过上一段时间才有修补的灵感,这宛如创作,急不来。

收到过一个支离破碎的晓芳杯,一个山东客人寄来的。王姗小心翼翼地粘连上,当一周后,准备将凸起的漆打磨光滑时,接缝处又裂了,如此反复了三次,她停了下来,每天观察它。半个月后,按照传统方法再试一次,经过一周毫无指望的等待后,竟然成功了。

手工是件不可控的事情,说它通着天时、地气有点玄,但可能就是你做活时的心境,甚至放的背景音乐,或是中途接了个电话,就得不到你要的结果。这个耗时四个多月的活计,用杯子主人的话说是:出去支离破碎,再见花枝招展。

有一个她卖掉的茶叶罐,客户收到以后说盖子太松了不能用,让她想想办法。她就在罐子的边缘处用金缮做了一圈小花和叶子,这样罐口自然就缩小了,解决了太松的问题,这个顾客真是让人羡慕,享受到了最超值的售后。

一个从天津寄来的残盏,缺损处位置别扭,要是直接补损,就是一块大金狗皮膏药。不急,放下出去走走,看花看草,回来有了主意。几条轮廓线勾勒出叶子的模样,金缮三片落叶,故意留出虫食的孔洞,整个杯子竟像是被点活了,有了生机和意趣。

手工修补一颗惜物之心

只有珍贵的东西,才需要修补,这不仅是指价格,还指价值。一件流转了漫长岁月的器物能留存至今,即便是破损,仍然视若珍宝,这本身就是一件动人的事情。

和一个上海客户刘先生约了在星巴克见。那里满是聊天的小情侣,醒神的上班族,但王姗却为一件老东西的修补在这里见客户,她觉得这样的感觉好“撞色”。刘先生捧着自己的一只盏,王姗接过来一看便知,这是一只宋代兔毫建盏。于是,追问起碗的经历,并不是八卦,器物是有自己的故事的,了解这故事,修补时才会“听”到它的意见。

但刘先生就一句话:祖传的。王姗从他略显迟疑的神情中,猜想着这只碗的故事。两个月后,当她把修补的碗完整地呈现在刘先生面前的时候,她确信为藏在时间里的故事做了美好的续写。

有人带一只白瓷碗来,家常的一只碗而已,并非升值的古董。在平常人眼中并不值得动用金缮修补,但这碗里有家人代代使用的体温,他们不惜代价想把它修补好传给下一代。每当这时候,王姗会觉得自己所做的并不只是修补器物,而是成全了一颗重情、惜物的心。

少东家重振茶叶王国

邹晓琳 带着邹府家茶重振家族产业

年轻的邹晓琳,坐在三百年前的古宅里,燃木煮水,为南来北往的客人冲泡一杯杯飘溢着岩骨花香的好茶。她神情娴雅,两条大辫子和棉麻质地的长裙披肩,与古宅融为一体,仿佛镶在门廊木柱里的一幅古画。

族谱里的发现

邹家祖上世代治茶,开创了南北两条茶道,建豪宅七十二座,修码头,立祠堂,办教育,为闽北巨贾。四年前,邹家第三十代长房长孙邹晓琳决定担起重振祖业的重任,却令邹家上下大感意外。

大家族里有重男轻女的传统,邹晓琳的妈妈因连生三个女儿几乎被长辈的唾沫淹死,直到最后生出儿子方在邹家舒展眉头。父母对这个女儿的期望很简单,找一份稳定的工作,早早嫁人。却不料,这年轻的女孩子有着更大的志向。

邹晓琳是在爷爷的茶香中长大的。那时家中茶山归了国营,爷爷只能从路边的茶树上采茶。炒茶之前,奶奶要先做一顿捞米饭,去除锅灶上的油腻味道。四五岁的她惊奇地看着爷爷粗糙的大手在热锅里翻搅,一点都不怕烫。爷爷做的茶,左邻右舍都爱喝,还是用做完捞饭的锅煮水,一把茶叶丢进去,一大锅,喝一天,再喝一天。冬夏不变。

再长大一些,各家分了茶山,当地小孩子的暑假作业便是帮大人选茶叶,挣点零花钱。

茶的种子悄悄埋下,在她上大学的时候终于发芽。那时她参与社会工作,在当地市委办公室帮助接待远来的客人。来自“大地方”的客人们见多识广,听说了她三百年的家族史,都极力鼓励她做点事。大学毕业那年,她注册了“邹府家茶”商标,向父母宣布,她要创业,开公司,像祖先一样,做茶生意。

她不顾父母反对,自己贷款,还跟父亲达成协议,你做茶,我帮你卖试试。最早卖茶从淘宝店开始,竟然生意还不错。父母开始相信这个女儿是能做成事情的,族中长辈看在眼里,就把族谱拿出来让她研究。

那是一部被虫蛀过的古书,她查字典,问“度娘”,去图书馆找来县志和各种文献资料……祖先的密码一点一点被她破解。

“以前资料说,中国最早出口到欧美国家的是贵族们热爱的红茶,但我们族谱记载的却是‘七十二岩名种’,洋人以能买到‘七十二岩名种’‘如获奇珍’。”武夷山无岩不茶,岩岩有茶,有名字的峰岩七十二座,每座峰岩上都有一到两个品种茶,‘七十二岩名种’是清朝时对武夷山所有茶叶的统称。”

族谱让她明白,传承不仅仅是卖茶那么简单。“我将‘七十二岩名种’注册成商标,我要用最完美的制作技艺做邹府最高端的茶叶。”她踏遍武夷山的七十二山头,挨着山头去喝茶,一个山头一个品种地去承租。为保证品质,还做了一个“武夷人家”茶园产区的认证——她要让祖上做过的好茶在她的手中复活。

祖训中的火候

茶圣陆羽说,茶者,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土。武夷岩茶生长在山石之上,周围植被丰富,云雾缭绕,集天地之灵气。品岩茶讲究活、甘、清、香。叶底和水是活的,茶是甘甜的,水是清澈无杂味的,饮时鼻中口中都有回环不绝的香气。而焙茶是让茶香气散发的非常重要的环节,非手工不能完成,要求师傅有技术有灵气还要有运气,不同师傅做的茶,香气是不一样的,标准和技术全靠口口相传。这也是武夷岩茶的传统手工制作技艺申请世界非物质文化遗产的原因。

焙茶要精选硬的杂木炭,将炭打实在焙坑内,如果夯得够实,一个坑里的炭能足足燃烧一万分钟。起火点炭,夯实的木炭要烧透,否则出烟会把茶叶熏坏。最具技术含量的环节是敷灰,干净的灰敷在炭上,以厚薄调节焙坑的温度。敷的灰越厚,透出来的温度就低,反之则高。焙茶的竹笼是圆的,敷灰需根据笼内茶叶的远近距离,让温度均匀分配,最后再用木铲刮平。

炎炎夏日,焙笼师傅挥汗如雨——20个焙坑热起来,房间的温度能到八九十摄氏度。焙茶师傅要用手背测温,决定焙笼是否需要加盖,或盖上以后留多大空隙……焙茶时,除了焙茶师傅,品茶的人也要在场,茶叶到什么火候最好,全靠自己品,担当这个重任的就是邹晓琳。一如大厨尝菜,也像酿酒作坊里最懂酒性的那个大师傅——邹晓琳喝过武夷山所有茶厂所有山头的茶,曾经喝到三天三夜睡不着觉,她对茶性了如指掌,她才是知道怎样做出好茶的大师傅。

在邹府老宅最醒目的地方,挂着一个牌匾,上面刻着三行字:无二值,无欺瞒,不市井。这是邹家祖训,邹晓琳解释:“我们祖上卖茶不会看人定价,每种茶的定价都是它应有的市场价值;祖上做生意从不欺瞒,茶叶的产区是哪里就是哪里,品质是怎样就是怎样;祖上也不会像小市民一般计较一斤一两的得失。”

她明白,唯有遵祖训,才不会砸牌子。所以,真正的家族传承不只是制茶技艺和复活古茶品种,更是一种精神的延续。邹家家规极严,她记得当年在村里上完小学,要去镇上读初中了,家中奶奶辈的长辈一共六人,在长凳上排排坐,语气含威:琳儿过来,你明天要去城里念书了,到学校里不要乱来,书不会念不要紧,最重要的是不要丢我们邹家人的脸!

创业之初,有人带着30万元现金来收购她的品牌。对于刚刚起步欠着一大笔贷款的小姑娘来说,那实在是一个巨大的诱惑,“那钱多得让我们觉得自己两三年之内都挣不来的。”但是,她拒绝了,她是邹家人,真正应该做邹家事的人是她,真正能够做好这件事的也是她。

如今她已还完贷款,拥有了自己的股份公司。她有更大的梦想要实现。

她研究了法国的波尔多葡萄酒,“葡萄的种植位置是按经纬度划分的,武夷山的岩茶则是按山头划分的,葡萄品种五百多个,武夷山岩茶品种两千多个。不同的酿酒师傅酿出来的酒是不一样的,不同师傅做出来的茶也是不一样的……葡萄酒要醒酒,讲究挂杯香,与武夷山岩茶的品鉴方式异曲同工。所以,不是外国人不会喝武夷山的茶,而是我们没有像他们那样用系统的教科书教人喝。”未来,她要建一个博物馆,建一个茶庄园,挖掘茶的文化底蕴,用外国人向中国人介绍红酒的方法,向世界介绍邹府家茶,“从武夷山开始建立一个中国的茶产业王国。”

小木匠轻巧创新老手艺

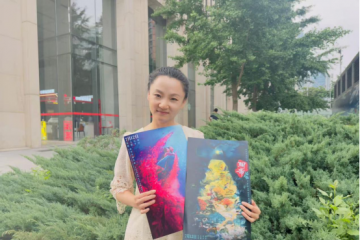

张跃曦 创意小木匠

张跃曦,这个被网友誉为“最美木匠”的八五后女孩,把“我的wood”创意设计工房安在了北京传统的古典家具集散地——高碑店,在各种表情严肃的红木家具间,“我的wood”像是家具里的清新森女。

“任性”地当了木匠

张跃曦正带着一群孩子做七巧板,见惯各种新材料玩具的孩子,动手把大自然中的木头亲手变成木玩。手工的美好具有天然的吸引力,不仅孩子,连父母们也都沉醉其中,居然不少人都说自己也曾有个木匠梦。但是,即便心里真的有过木匠梦,一般人也会无需理由地轻易否决吧。

张跃曦可能是教育背景最特别的木匠。

理工女,大学读的是电子信息工程,拿着信息工程的offer去澳大利亚,自己偷偷换了新闻与大众传播专业,父母觉得“投资失败”了,信息工程专业在澳洲可是很容易搞定工作的。因为成绩优异,很顺利接到博士通知书,并且为她专门设了一个奖学金名额(在这之前,这个专业是没有奖学金的),父母转怨为喜没几天,收到了她的一封长信,尽诉乡愁和抱负。总之,爸爸看完后感动哭了,其实,这颗催泪弹表达的是:我要回国。

在澳大利亚,她跟随当地的一个木作艺术家学习了两年木工,最初是打工赚钱,后来是偷师学艺。木工是一个要用到很多机械的活动,车床,铣床,台钻,平刨机,压刨机,万向锯,身材纤细的张跃曦觉得驾驭这些机械的时候,自己很酷。

回国后不长时间的过渡后就创办了自己的木工房。张跃曦经常被好奇地问:为什么这么高大上的教育背景要去当木匠?为什么不做个安安静静的美少女,而去当木匠?

她是一个喜欢为自己做的事冠以重大意义的人,回国的理由是“在国外,我创造的美和自己的祖国没有相关性。”从大学时代,张跃曦就经常沉浸在两种感受里,在她常年致力的公益组织里面对需要帮助的贫困人群,她觉得自己幸福得过分,但面对内心又觉得不够幸福,总觉得自己做的事儿不接地气。

所以,她做了一件她认为最接地气的事——当木匠。

“文艺”地玩转木工

你能接受一个木匠做出的木工活叫做:一生一世跪熊搓衣板吗?

这个在情人节大卖的搓衣板是为情侣设计的。小的时候她经常听爸爸说“我错了,我跪搓衣板还不行吗”,其实从来没有亲眼见过啦,但这种亲昵的记忆让她找到了市场,设计了这款为爱而跪的搓衣板。

搓衣板设计成小熊造型,下部是小熊的腿,上方是小熊的头,肚子是搓板,耳朵部分掏空可以挂起来,以示警告,背面有两个专门凹进去圆坑,放膝盖。还配套有块免死木牌,有了这块木牌,就可以免跪。

要不是一个八五后女孩当木匠,我们恐怕不会看到这样的趣味木工。别看只是一个开玩笑的大玩具,却也是精工细作,亲手画设计图,亲自在车间做样品。

张跃曦主要做的就是小件木工,她最早也是目前最大块头的作品是动物椅系列。

制作这些小椅子的原木,来自世界上六个不同国家的森林,加拿大花旗松,美国白橡,南美洲的紫芯苏木……带着异国的阳光雨露,漂洋过海来到这里,并用中国传统的木榫工艺手工打造,每一件作品都具有独特的纹理与个性。

“轻巧”地创新传统

张跃曦做木匠的原因之一是喜欢木头,为这个规模还不很大的木工房,她却满世界跑着买木料。刚从加拿大选购木材回来,被加拿大的雪山惊艳,这两天,她一直抱着一块木头琢磨做一个雪山书挡。

在她眼里,不同的木材有不同的脾性。樱桃木软,力度要控制好;黑桃木质密,没点劲头不行。木匠就是木头的知己。不加修饰的原木经过季候的变化,形成自然流畅的木纹,哪怕是疤结都是美的。外表也许粗粝晦暗,但经木匠的刀削斧砍,打磨摩挲,它脱胎换骨成另一个存在,这就是木工的乐趣。

以一个木盘为例,一块大小适宜的木头,用刀挖出中心部分的凹形,再沿着边缘打坯。坯打出来后,切掉外缘多余的木料,然后有了盘子的大型。再用刀一点点把盘子底部挖出你想要的厚度和形状,然后就是旷日持久的耐心打磨。

惜木之人,连加工过程中剩下的边角料都不会当柴烧,而是打造成一件件独具纹理和个性的工艺品,小案板、书签、名片夹……还赋予这些作品独特的身份,打上二维码,扫码就能知道谁与你共享了一棵树。

除了设计、制作木活出售,张跃曦的木工房还会经常开办木工课程。尤其每次给孩子们上课,这个木匠姐姐都玩的很high。她说悉尼有一个公立中学,相当于国内的初三,有一堂必修课就是木工课,目的是培养出动手能力强,会生活,懂审美的人。

这和张跃曦曾在英雄汇舞台上讲述的“我的wood”的核心理念是贯通的。“让更多人用上优质环保的木制产品,让森林可持续发展的观念深入人心,让老的手艺有一个更具活力的未来”。