林曦的水墨世界

来源:中国妇女网作者:张姿

巾帼风采

2013-11-27 15:05:00

林 曦 画家,暄桐教室创办人。

一张长画案,一方窄茶桌,案上的古琴如一位闲逸老友悄然静候,整面墙的原木色书架透出一种文房雅意……踏入林曦的工作室,穿越半个京城的喧嚣疲惫瞬间消失,眼前这个清心明净的女子如同水墨画中人,流淌着沁人心脾的古韵,而她开办的暄桐教室更是一众都市大忙人忠诚追随的“人生背景乐”。

人间有味是清欢

“一个国画家应该是半个出家人,我很喜欢我老师的这句话,但现实中,大家几乎都是半个CEO。”画画,弹琴,插花,读书,临帖……过着行云流水的生活,每天不把茶喝透不出门,林曦立志做个“闲人”。

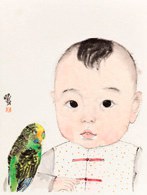

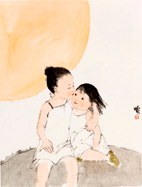

寥寥数笔,几抹淡色,林曦的画远离“宏大叙事”,小孩、小花、小草、小鸟、小山、小水,她的一笔一画都与世无争,显得很“治愈系”、“小清新”。

在80后画家林曦看来,这些淡淡童趣的小画儿能被那么多大人喜欢,可能是因为很多人都习惯在生活中疯狂做加法,而她在做减法,减速、减负。她经常提醒自己不要错过那些单纯的快乐,就像小时候第一次看见浓黑的墨汁在柔软的宣纸上层层氤氲的惊奇,毛笔在指间行走的每一秒钟都凝结着书者对世界的看法。

从小喜欢画画,林曦读完小学后就开始在家念起“私塾”,同时四处拜师游学,练古琴、习中医。从没上过中学的她,读完了汉语言文学、宗教学的本科,又在中央美术学院中国画学院读完了硕士,还出版过个人书画集、小说、音乐专辑。但这一切关于“神童”、“才女”的传说,林曦都只用“个体的特殊经验,具有不可复制的偶然性”来解释,生怕自己误导今天的家长和孩子。

如果有什么成功之道,那就是“极其认真地做自己喜欢的事情。”

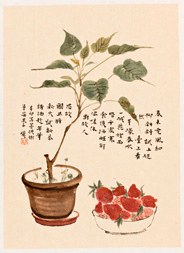

林曦说:学习艺术,最后你会有闲情,会珍惜,珍惜生命中的一朵花,一朵云飘过。

修养身心的雅集

长期画画是很孤独的,作为职业画家的林曦有时希望与外界保持一点接触,比如与一群人有频率地互动,但决不是混饭局、唱KTV这种流行社交。“我希望与志同道合的人,春节一起写春联,夏天一起画荷花,赏石听曲儿吃点心,用明代文人雅士的心态共度好时光。”

这是林曦最初对于暄桐教室的“乌托邦构想”。又因为在美院,总有人找她学画学写字,她想不如就办一间教室,教一些关于美的课程:书法、绘画、静坐、瑜伽、太极,古琴、茶道,插花、闻香,读书,作文,中医,哲学。其实,像这样的成人传统文化“私塾”,台湾和日本都有,但在北京,符合她的审美和期待很少。

在给暄桐取名时,林曦曾斟酌了“学堂”“书院”等称谓,以说明这是传统文化的修养学习。“但我最终选择了教室这个中性、直接的词,因为我不是那种食古不化,会穿汉服的人。同时拥有一双能与古人精神交流的眼睛和一双能在当代有创造力的双手,才是暄桐的理想。”

这也可以从暄桐的布置上略见一二,教室里的中式百宝格陈列着画册,目之所及,每位学生的书案上都有一盏老师送的独一无二的小陶杯。而教室后面的沙发颇具明丽舒适的现代感,一切呈现出一种实用混搭的美。也因此,林曦并不把暄桐定义为传统意义的“国学”,“我会给同学看宋代画,也会给他们看毕加索,包括一些当代优秀的艺术作品,只要是美的,不分古今中外。”

在暄桐教室,每一门学问和才能的累积,都意味着推开一扇窗,为的不是看到外面的风景,而是纯然通达的心地光明。

现代人应当学会与内心相处

在林曦眼里,暄桐教室与一些书画培训班十分不同,它不为培养某种技术而存在,而与如何认识这个世界有关,所以,在暄桐上课,一个学生要花很多时间读哲学史、艺术史,做很多读书笔记,时时返观自照。比如,一些书法培训班的第一课会从临帖开始,让学生先学楷书,但暄桐书法课的第一讲是讲述整个书法史,书法史是怎么展开的,学生就怎么学,因此会先学篆书、隶书,再写魏碑、楷书。

暄桐教室推崇的是一种非功利的学习态度,扎实精进且享受当下。林曦说,“修养是需要专、精的,有些人认为玩玩就好,不需要太高的难度,但其实,如果没有难度是玩不下去的。”就像一些摄影发烧友,如果不往精、专上发展,他很难一直“烧”下去。

2011年底,林曦发了一条微博开始张罗招生,结果一下子有几百人报名,但她只能录取十几个人。也因此,她选择学生的标准近乎苛刻,有问卷环节,有面试环节。“我起码要知道你为什么来学习,要判断一下你能不能坚持,这是一个双向选择,可能比交男女朋友还要严肃,因为大家一年要见将近50 次面,同气相求非常重要。”

学生第一要无功利目的,真心享受学习过程;第二要有一技之长,说明有获得自信的来源,并能把另一件事上的成功经验复制到这件事上。也因此,暄桐的学生很多都是年纪比林曦大七八岁、甚至十多岁的人,其中不乏成功人士,有名校博士、大学教授、企业高管,行业精英。但大家都很怕“小林老师”,因为在暄桐,如果一个学生累计三次没交作业,就会被“劝退”,而暄桐2015年的报名都已经排满了。有的学生说,小学之后就再没为交作业这么紧张过。但林曦认为,聪明人最重要的是肯下笨功夫。

林曦不介意暄桐被称为“传统文化MBA”,而之所以对学生作业要求严格,就在于暄桐促使学生的心灵向内追求,而作业的厚度正说明你愿意花多少时间与自己的内心相处。林曦的学生张征一直记得“小林老师”的话:写字就是找到一种和你自己的心在一起的感觉。

暄桐的理想是,来到这里的同学,不会得意于某种技艺的熟练高明,而是喜悦于找回最珍贵的持有,一种积极从容的情怀,一颗平静活泼的心。

生活需要厚积无用之美

从某种意义上来说,学生能得到多少东西,跟暄桐的关系不大,更取决于他花了多少时间在这些无用却自己喜欢的东西上。林曦说,“在北京上海,我几乎看不到一个不忙的人。似乎每个人都在花费大量的精力斤斤计较房子、车子、孩子,久之只有内心空虚、面目狰狞。而古人讲究‘厚积薄发’的能量平衡,现代人的问题就出在‘疯狂输出,没有输入’上。”暄桐提供了一种途径,一种生活方式,一种能量输入,一种精神放空。

林曦的学生沈蔚,每周末为了上课要往返80公里,却乐此不疲。另一名学生姜惠平说,“我们到暄桐,不是为了字比别人写得好,不是为了茶比别人泡得香,而是在临帖、读书、泡茶中,学到教养、风骨、耐心和趣味,以及欣赏这些美。”

在暄桐,如果有傲慢或者似有所得的负累,那么请记得,暄桐的真意是负暄梧桐——冬日闭目倚靠着梧桐树,微笑着晒太阳,此时,手中心中并无一物,只是面对天地草木,大美无言。

这境界恰如白居易那首《负冬日》:负暄闭目坐,和气生肌肤……旷然忘所在,心与虚空俱。

关键字查询